- Accueil

- LA BOTANIQUE

- LES VEGETAUX

- LES ALGUES

- LA CLASSIFICATION DES ALGUES

- LA CLASSIFICATION DES ALGUES.

LA CLASSIFICATION DES ALGUES.

La classification des algues

Les algues /alg/ sont des organismes vivants capables de produire de la photosynthèse oxygénique et dont le cycle de vie se déroule généralement en milieu aquatique. Elles constituent une part très importante de la biodiversité et la base principale des chaînes alimentaires des eaux douces, saumâtres et marines. Diverses espèces sont utilisées pour l'alimentation humaine, l'agriculture et l'industrie.

Les algues ne constituent pas un groupe évolutif unique, mais rassemblent toute une série d'organismes pouvant appartenir à des groupes phylogénétiques très différents. De fait, les algues ont souvent été définies par défaut, par simple opposition aux végétaux terrestres ou aquatiques pluricellulaires.

L'étude des algues s'appelle la phycologie. Le terme d'algologie est parfois utilisé, mais il désigne également la branche de la médecine qui traite de la douleur.

De nombreuses estimations ont fait varier le nombre d’espèces d’algues de 30 000 à plus d'un million. Malgré les incertitudes quant aux organismes qui devraient être considérés comme des algues, un inventaire établi en 2012, d'après la base de données AlgaeBase (qui inclut 15 phyla et 64 classes mais ne prend pas en compte les quelque 200 000 espèces de diatomées, microalgues siliceuses), recense 72 500 espèces d’algues différentes.

Étymologie

Le mot « algue » est issu du mot latin alga de même signification. Son étymologie est obscure. Bien que certaines spéculations le rapprochent du latin algēre, « avoir froid », aucune raison connue ne permet d'associer les algues à la température. Une source plus vraisemblable serait *allĭga « liant, entrelaçant » (dérivé de adlĭgātĭo action de lier).

Le mot grec ancien pour « algue » est φῦκος / phŷkos, ce qui pouvait signifier soit l'algue elle-même (probablement une algue rouge), soit une teinture rouge qui en dérive. En effet, la latinisation fūcus désignait avant tout le rouge cosmétique. Son étymologie est également incertaine, mais un candidat potentiel est le terme hébreu biblique פוך / pūk, « peinture », un fard à paupières utilisé par les anciens Égyptiens et d'autres habitants de Méditerranée orientale. Il pourrait alors s'agir de n'importe quelle couleur : noir, rouge, vert ou bleu.

L'étude moderne des algues, marines ou d'eau douce, est appelée soit phycologie, soit algologie, selon que la racine grecque ou latine est utilisée. Le mot fucus est repris dans un certain nombre de taxons.

Les algues constituent un groupe polyphylétique

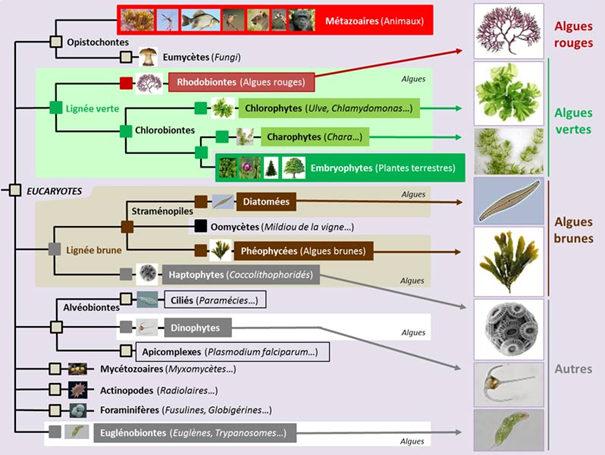

« Buisson » phylogénétique du vivant. Les algues appartenant au domaine des eucaryotes sont dispersées dans différentes lignées de ce domaine.

Jusque dans les années 1960, la classification du monde vivant comportait un « règne végétal » subdivisé en thallophytes (taxon dans lequel étaient incluses les algues) et les cormophytes. Ces taxons étaient des regroupements artificiels d'organismes très divers sur la base de ressemblances morphologiques, et sont devenus obsolètes. La définition des algues est liée à l'histoire des sciences et des classifications et répond plus à des nécessités pratiques qu'elle n’est cohérente. Le terme collectif d'algues est en effet une dénomination commode permettant de regrouper des organismes photosynthétiques inféodés aux zones humides mais plusieurs groupes algaux n'ont pas d'ancêtre commun direct (groupes polyphylétiques, disséminés en plusieurs lignées évolutives bien distinctes au sein du domaine des eucaryotes).

Dans l'acception la plus large du terme, les algues rassemblent :

- Des organismes procaryotes : les Cyanobactéries (autrefois nommées « algues bleues » ou Cyanophycées) ;

- Des eucaryotes :

- divers groupes à espèces unicellulaires (Euglénophytes, Cryptophytes, Haptophytes, Glaucophytes, etc.),

- D’autres groupes à espèces unicellulaires ou pluricellulaires :

- Les « algues rouges » ou Rhodophyta,

- Les Stramenopiles (regroupant notamment les Diatomées et les « algues brunes » ou Phéophycées),

- et enfin des végétaux assez proches des plantes terrestres : les « algues vertes », qui comprennent entre autres les Ulvophyceae.

La morphologie est donc très diversifiée : de nombreuses espèces sont unicellulaires, éventuellement mobiles, d'autres forment des filaments cellulaires ou des lames simples, d'autres développent des architectures complexes et différenciées, par apposition cellulaire ou par enchevêtrement de filaments tubulaires. Les algues ne possèdent cependant pas de tissus nettement individualisés, comme on peut en trouver parmi les végétaux terrestres vasculaires. Les couleurs des algues, qui peuvent être très variées (verte, jaune, rouge, brune...) ont servi, dans le sillage de Lamouroux à désigner les différents « groupes » taxinomiques d'algues.

Bien que pouvant appartenir à des groupes non apparentés, les algues peuvent constituer des groupes écologiques pertinents : les macroalgues marines ou d'eau douce, le phytoplancton, le périphyton, le phytobenthos, etc.

Des algues en symbiose

Certaines algues contribuent à des formes symbiotiques stabilisées très répandues dans la nature, telles que les lichens et les coraux zooxanthellés, mais certaines espèces peuvent aussi être impliquées dans des formes de symbioses plus rares ou plus insolites, par exemple avec certaines éponges d'eau douce comme Spongilla lacustris, avec des mollusques nudibranches comme Phyllodesmium longicirrum et même, cas unique connu chez les Vertébrés, avec la salamandre maculée Ambystoma maculatum.

Il existe quelques cas d'algues parasites.

Des plantes aquatiques non apparentées aux algues

Tous les végétaux aquatiques ne sont cependant pas des algues. Plusieurs groupes de plantes terrestres se sont adaptés à une existence immergée en eau douce (des mousses, les fougères Hydropteridales, diverses Spermaphytes dont les Potamogetonacées, les Hydrocharitacées, les Utriculaires, etc.).

Quelques familles de plantes à fleurs vivent même exclusivement ou partiellement dans la mer (Zostéracées, Posidoniacées, Cymodoceaceae, certaines Hydrocharitaceae, Ruppiaceae et Zannichelliaceae) constituant des herbiers marins.

Des algues en milieu terrestre

À l'inverse, de nombreuses algues unicellulaires ont conquis des habitats terrestres très diversifiés, pourvu qu'ils soient au moins un peu humides.

Ainsi, Chlamydomonas nivalis vit dans les glaciers. Des algues verdissent de nombreuses écorces d'arbres. L'algue Klebsormidium est fréquemment trouvée sur les façades d'Europe ainsi que d'autres espèces selon Ortega-Calvo et al.(1991) ; Rindi et Guiry (2004) ; Barberousse (2006) et Rindi (2004), dont Trentepohlia, Trebouxia, Prasiola et Chlorella ou encore une espèce du genre Trentepohlia est responsable des traînées rougeâtres sur le ciment de poteaux électriques, de murs ou sur le crépi de mortier appliqué sur certaines façades de bâtiments, par exemple assez fréquemment dans l'ouest de la France. Des murs peuvent être teintés de jaune-orangé, brun ou bordeaux en raison de la présence de caroténoïdes et de produits de dégradation de la chlorophylle (les phycobiliprotéines) issus d’algues, de cyanobactéries et de microchampignons. La colonisation de crépis par des bactéries chemo-organotrophiques et/ou les produits de dégradation des cyanobactéries et des algues enrichies en fer provoque une coloration rouge et rose des façades selon Warscheid et Braams (2000), cités par Estelle Dalod dans sa thèse sur l'influence de la composition chimique de mortiers sur leur biodétérioration par les algues.

Taxinomie (Classification des algues)

« Algues » procaryotes

Traditionnellement, on classait les cyanobactéries parmi les algues, référencées comme cyanophytes ou algues bleu-vert, bien que certains traités les en aient exclues. Elles apparaissent déjà dans des fossiles du Précambrien, datant d'environ 3,8 milliards d'années. Elles auraient joué un grand rôle dans la production de l'oxygène de l'atmosphère. Leurs cellules ont une structure procaryote typique des bactéries. La photosynthèse se produit directement dans le cytoplasme. Lorsqu'elles sont en symbiose avec un champignon, elles forment un lichen.

Elles sont à l'origine des chloroplastes des cellules eucaryotes, et ont ainsi permis aux végétaux de réaliser la photosynthèse, à la suite d'une endosymbiose.

Algues eucaryotes

Toutes les autres algues sont eucaryotes. Chez elles, la photosynthèse se produit dans des structures particulières, entourées d'une membrane, qu'on appelle chloroplastes. Ces structures contiennent de l'ADN et sont similaires aux cyanobactéries validant l'hypothèse de l'endosymbiose.

Trois groupes de végétaux ont des chloroplastes « primaires » :

- Les Chlorobiontes dont font partie les plantes vertes ;

- Les algues rouges ou Rhodophytes ;

- Les Glaucophytes.

Dans ces groupes, le chloroplaste est entouré par 2 membranes. Ceux des algues rouges ont plus ou moins la pigmentation typique des cyanobactéries, alors que la couleur verte, et celle des plantes supérieures, est due à la chlorophylle a et b. L'analyse biochimique des membranes permet raisonnablement de soutenir l'hypothèse que ces groupes ont un ancêtre commun, c'est-à-dire que l'existence des chloroplastes serait la conséquence d'un seul événement endosymbiotique.

Deux autres groupes, les Euglénophytes et les Chlorarachniophytes, ont des chloroplastes verts contenant de la chlorophylle a et b. Ces chloroplastes sont entourés, respectivement, de trois ou quatre membranes et furent probablement acquis de l'incorporation d'une algue verte. Ceux des Chlorarachniophytes contiennent un petit nucléomorphe, reste du noyau de la cellule. On suppose que les chloroplastes des Euglénophytes ont seulement 3 membranes parce qu'ils furent acquis par myzocytose plutôt que par phagocytose.

Les autres algues ont toutes des chloroplastes contenant des chlorophylles a et c. Ce dernier type de chlorophylle n'est pas connu du moindre procaryote ou chloroplaste primaire, mais des similarités génétiques suggèrent une relation avec l'algue rouge. Ces groupes comprennent :

- Les hétérokontophytes (par exemple : algues dorées, diatomées, algues brunes) ;

- Les haptophytes (par exemple : coccolithophores) ;

- Les cryptophytes ;

- Les dinoflagellés.

Dans les trois premiers de ces groupes (Chromista), le chloroplaste a 4 membranes retenant un nucléomorphe chez les Cryptophytes, et on suppose maintenant qu'ils ont en commun un ancêtre coloré. Le chloroplaste des Dinoflagellés typiques a 3 membranes, mais il y a une diversité considérable dans les chloroplastes de ce groupe, quelques membres ayant acquis leurs plastes par d'autres sources. Les Apicomplexa, un groupe de parasites étroitement apparentés, ont aussi des plastes dégénérés appelés apicoplastes, différents toutefois des véritables chloroplastes, qui semblent avoir une origine commune avec ceux des dinoflagellés.

Le terme algues est pratique à utiliser dans le langage courant, même s’il a perdu toute signification claire dans la nouvelle classification phylogénétique du vivant !

On pourrait définir les algues comme des organismes végétaux, capables de faire la photosynthèse grâce aux chlorophylles, mais qui n’ont pas acquis la reproduction évoluée des végétaux supérieurs (Embryophytes ou Archégoniates : mousses, fougères, conifères, Angiospermes). Cette définition reste vague et ne permet pas de montrer qu’en fait il y a plus de distances génétiques entre les divers groupes d’algues qu’entre les champignons supérieurs et les animaux pluricellulaires ! On ne peut même pas utiliser leurs milieux de vie dans cette définition. En effet, si la majeure partie vit dans les milieux aquatiques, il existe des algues aériennes et d’autres formant une symbiose avec des champignons pour donner les lichens.

Les critères distinctifs des divers groupes ou lignées d’algues sont nombreux et souvent délicats à appréhender par les néophytes :

- Nature des pigments en plus des chlorophylles et du carotène : xanthophylles pour les algues vertes, fucoxanthines pour certaines algues brunes et phycoéryhtrine et phycocyanine pour les rouges (et les bleues). La couleur des thalles est ce qui se voit le mieux sur le terrain et c’est pourquoi on a défini ces trois grands groupes assez pratiques, du moins pour les algues visibles à l’œil nu ;

- Autres critères biochimiques, comme la nature des substances de réserves ;

- Critères cellulaires : pas de noyau pour les algues bleues (Cyanobactéries) qui sont des Procaryotes et donc des bactéries particulières ; disparition de la motricité cellulaire chez les algues rouges et certaines vertes ; organisation des plastes ; présence d’un exosquelette siliceux chez les Diatomées… ;

- Organisation du thalle, depuis des formes unicellulaires microscopiques (Diatomées, Desmidiées) jusqu’à des grandes algues complexes (Fucales et Laminariales) ;

- Cycles et organes de reproduction ; on peut dire, de façon certaine, qu’il y a plus de diversité dans la reproduction de l’ensemble des algues que dans l’ensemble de tous les autres organismes vivants ! Cela va d’un cycle très simple (cas des Fucus, au cycle similaire à celui des animaux), à un cycle très complexe faisant se succéder trois générations d’individus de forme parfois très différentes (certaines algues rouges) ;

- Diversité des milieux et modes de vie.

En excluant les algues bleues qui sont des bactéries et en simplifiant beaucoup, on distingue plusieurs ensembles d’algues Eucaryotes (à noyau cellulaire différencié) :

- Tout d’abord, les algues de la lignée verte (Figure A). Vers la base de cette lignée évolutive, on trouve les algues rouges (Rhodobiontes ou Rhodophycées) qui sont uniquement aquatiques et plutôt marines. Puis viennent, dans les Chlorobiontes, les algues vertes réparties en deux lignées parallèles : lignée des Chlorophytes avec, entre autres, les Ulvophyceae – l’essentiel des algues vertes de nos côtes – et les Chlorophycées, plutôt d’eau douce ou terrestres ; lignée des Streptophytes qui comprend surtout les Zygophycées (spirogyres et Desmidiées) et les Charophycées, groupes aquatiques non marins, et aussi les Embryophytes (les plantes terrestres), qui sont donc les cousines des Charophycées ;

- Ensuite, la lignée brune assez éloignée de la précédente (Figure A). Il s’agit seulement d’une convergence du mode de vie (autotrophie pour le carbone) entre les deux ensembles et on a montré que l’apparition de la photosynthèse est due à deux évènements totalement distincts de symbiose entre des cellules eucaryotes non chlorophylliennes et des cellules procaryotes chlorophylliennes ! Dans cette lignée brune, il y a aussi plusieurs branches : vers la base, les Haptophytes, unicellulaires et marines, les Phéophycées ou algues brunes au sens strict, parfois très grandes et surtout marines, les Diatomées, aquatiques et microscopiques…

- D’autres groupes d’algues, en général unicellulaires, sont dispersés dans la classification (Figure A) ; ils ont d’ailleurs autant de caractères animaux que végétaux. Les Euglénobiontes et les Dinophytes sont, par exemple, deux groupes constitutifs du plancton, comme de nombreuses Diatomées, les Zygophycées Desmidiées et quelques Chlorophycées de type Chlorella ou Volvox.

Les algues sont l'un des organismes les plus anciens de notre planète. Traditionnellement classés parmi les plantes (bien que les classifications plus modernes les regroupent autrement), ce sont des organismes autotrophes, unicellulaires ou multicellulaires, capables d'obtenir leur énergie grâce à leur capacité de photosynthèse. La variété morphologique des algues est aussi grande, voire plus grande, que celle des plantes, et parmi les plus de 30 000 espèces connues, on trouve des algues de toutes les tailles imaginables : de l'unicellulaire susmentionné aux algues géantes qui dépassent 100 mètres de long.

Au sein de la classification des organismes, les algues sont l'un des groupes les plus curieux et surprenants. Différentes organisations cellulaires, ainsi que différents types de nutrition et de modes de vie caractérisent les nombreuses espèces d'algues qui sont la vie et les couleurs des écosystèmes aquatiques de la planète. Etant donné leur importance dans les relations écologiques des écosystèmes marins et d'eau douce ainsi que leur rôle capital en tant que producteurs primaires (phytoplancton), les algues unicellulaires suscitent l'intérêt des scientifiques et des experts depuis des années.

Également connues sous le nom de microalgues, les algues unicellulaires sont le plus grand groupe d'algues de la planète aujourd'hui (suivies des algues multicellulaires ou macroalgues). Comme leur nom l'indique, les algues unicellulaires sont des organismes unicellulaires, c'est-à-dire qu'elles sont constituées d'une seule cellule, qui peut soit être de type eucaryote ou procaryote. On ne peut les observer que grâce à un microscope.

Ces organismes surprenants, qui sont regroupés dans le règne des Protistes, sont l'un des principaux maillons des chaînes trophiques et écologiques des écosystèmes aquatiques et terrestres humides dans lesquels ils habitent. En effet, comme ce sont des organismes autotrophes photosynthétiques, ils constituent la base des producteurs primaires dans de nombreuses relations interspécifiques et intraspécifiques.

Dans les prochains paragraphes, on verra ensemble toutes les caractéristiques des algues unicellulaires. Afin que vous étoffiez vos connaissances à ce propos, on illustrera tous nos propos en vous présentant des exemples d'algues unicellulaires.

Caractéristiques des algues unicellulaires

Maintenant que vous savez ce que sont les algues unicellulaires, voyons leurs caractéristiques principales :

Formes et organisation des algues unicellulaires

Les algues unicellulaires ont des formes de vie très variées : certaines sont libres et errent dans les écosystèmes aquatiques qu'elles habitent, tandis que d'autres sont fixées au fond de la mer, parfois même encastrées dans des rochers ou posées sur des animaux ou d'autres algues plus grandes.

En plus, pour survivre, elles s'organisent en colonies de la même espèce ou d'espèces différentes jusqu'à former des prairies sous-marines. D'autres espèces vivent de manière indépendante.

Pigments des algues unicellulaires

Les pigments qui permettent aux algues unicellulaires de réaliser la photosynthèse sont de plusieurs types : les chlorophylles (a, b et c), les bêta-carotènes, les phycobilines et les xanthophylles. Ces pigments photosynthétiques cellulaires sont responsables de la coloration verte, rougeâtre, brunâtre et même bleutée des algues.

Où vivent les algues unicellulaires

Pour leur survie, les algues unicellulaires ont besoin de certaines caractéristiques physico-chimiques de leur environnement, comme une certaine température et composition de l'eau. Elles sont capables de croître et de se développer dans les écosystèmes aquatiques d'eau douce et d'eau salée, ainsi que dans les écosystèmes lotiques et lentiques, et même dans les écosystèmes terrestres humides.

Associations d'algues unicellulaires

Qu'elles soient positives (symbiose) ou négatives (parasitisme), comme c'est le cas de tous les organismes, les algues unicellulaires développent également des associations ou des relations avec d'autres organismes. Ainsi, il est possible de trouver des algues unicellulaires en symbiose avec des champignons (principalement des lichens et des mycorhizes), ainsi qu'avec des mollusques marins, des amphibiens, des anémones et des coraux.

Que mangent les algues unicellulaires ?

De manière générale, les algues unicellulaires ont une alimentation strictement autotrophe (par photosynthèse). Toutefois, comme toute règle a son exception, sachez que certaines algues unicellulaires sont hétérotrophes et qu'elles se nourrissent aussi d'autres micro-organismes. D'autres espèces sont capables de développer une mixotrophie, ce qui fait qu'elles alternent entre les deux types de nutrition en fonction des conditions environnementales et de la présence de nutriments environnants.

Comment les algues unicellulaires se reproduisent ?

En fonction des conditions environnementales favorables ou défavorables, les algues unicellulaires sont capables de se reproduire d'une manière sexuée ou asexuée. Ainsi, lorsqu'elles se reproduisent plus rapidement et plus facilement de manière asexuée, elles le font par le mécanisme de la fission binaire (bipartition) ou de la fission multiple, donnant naissance à de nouveaux individus dont le matériel génétique est identique à celui de l'algue mère.

Types d'algues unicellulaires et leur classification

La classification actuelle des algues unicellulaires est basée sur des caractères morphologiques et génétiques qui permettent d'établir la taxonomie des algues unicellulaires. Voyons comment s'appellent les algues unicellulaires selon le groupe auquel elles appartiennent :

- Diatomées (Bacillariophycées)

- Algues brunes (Chrysophytas)

- Cyanobactéries, anciennement appelées algues bleu-vert (Cyanophytas)

- Dinoflagellés (Dinophytas)

Exemples d'algues unicellulaires

Découvrez ci-dessous quelques exemples d'espèces d'algues unicellulaires :

Diatomées

- Actinella brasilliensis lewis

- Amphipleura kutzing

- Achnanthes bory

- Anphora ovalis

- Asterionella hassall

Algues brunes

- Synura spp.

- Stephanophyxis palmeriana

- Rhizosolenia calcaravis

Algues bleues-vertes

- Rivularia bullata

- Chroococcus turgidus

- Anabaena spp.

- Oscillatoria spp.

- Chlamydomonas spp.

Dinoflagellés

- Ceratium furca

- Gymnodinium catenatum

- Peridinium depresum

- Pyrodinium bahamense

- Symbiodinium microadriaticum

- Noctiluca scintillans

Différences entre algues unicellulaires et pluricellulaires

La principale différence qui existe entre les algues unicellulaires et les algues multicellulaires repose sur leur structure cellulaire, composée respectivement d'une et de plusieurs cellules. Directement liée à la structure cellulaire des algues, leur taille est aussi différente, en effet, les algues unicellulaires sont des organismes microscopiques alors que les algues multicellulaires peuvent atteindre plus d'un mètre de long, comme les célèbres Laminaria digitata et sargassum (genre Sargassum).

Les algues ont pendant longtemps été classées selon leurs composition pigmentaires : algues bleues, rouges, brunes ou vertes.

Toutes les algues contiennent de la chlorophylle et au moins un pigment complémentaires associé. La couleur verte de la chlorophylle peut être masquée en fonction des autres pigments présents (caroténoïde, phycoérythrine, phycocyanine). Lors des périodes de fort ensoleillement, certains pigments peuvent être dégradés : en été, certaines algues rouges prennent la teinte verte de la chlorophylle.

Le développement de la biologie moléculaire à fortement modifié la classification des algues en révélant des liens de parenté insoupçonnés. Certaines distinctions sont jugées désormais obsolètes.

Les algues se répartissent dans deux des trois grands domaines de la classification du monde vivant : les eubactéries et les eucaryotes.

Les cyanobactéries ou algues bleues appartiennent au règne des eubactéries. Ce sont des procaryotes, organismes unicellulaires ne possédant pas de noyau, et sont à ce titre considérablement éloignées des autres algues.

Au sein des eucaryotes (cellules contenant un noyau délimité par deux membranes), les algues sont dispersées sous différente lignées.

Des relations évolutives rapprochent les algues rouges (Rhodophytes) et les algues vertes (Chlorophytes). Issues d’un ancêtre commun, elles sont regroupées avec les Glaucophytes, algues unicellulaires flagellées de couleur bleu-vert, au sein de la lignée verte (ou Archaeplastida). Cette lignée est à l’origine des végétaux terrestres (Embryophytes).

Dans cet arbre de vie, les algues brunes (phéophytes) et de nombreuses microalgues forment une lignée évolutive différente, leurs cellules reproductrices partageant toutes certaines caractéristiques communes.

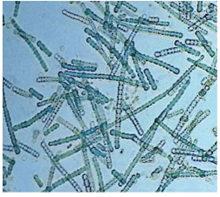

Cyanobactéries (Cylindrospermum sp.)

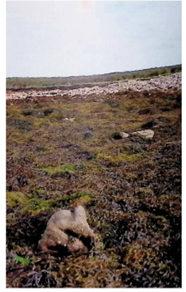

Chondrus crispus et Ulva sp. (Algues rouges et algues vertes).

Champs de fucales (algues brunes

Date de dernière mise à jour : 09/06/2025

Ajouter un commentaire