- Accueil

- LA BOTANIQUE

- CLASSIFICATION DES VÉGÉTAUX

- NOMENCLATURE DES FAMILLES

- SCROPHULARIACEAE.

SCROPHULARIACEAE.

SCROPHULARIACEAE

La famille des Scrofulariacées (Scrophulariaceae Juss.) regroupe des plantes dicotylédones gamopétales. Ce sont des plantes herbacées à fleurs irrégulières (zygomorphes), largement répandues autour du monde. Ses fleurs à symétrie bilatérale dont la génétique du développement a élucidé l'organogenèse évoquent souvent un museau de bête par leur rictus et leurs lèvres (muflier) ou un visage (véronique) et lui ont valu jadis le nom de Personées donné par Tournefort.

Elle est la plus grande et la plus hétérogène famille dans l'ordre de Scrophulariales, comprenant environ 3 000 espèces réparties en 280 genres. Ses structures florales varient en effet remarquablement malgré la grande unité fondamentale propre à la famille, hermaphroditisme, gamopétalie, zygomorphie, pentamérie à l'exception de l'ovaire bicarpellé.

Scrophulariaceae

Scrophulariaceae

Caractéristiques botaniques

Appareil végétatif

Les plantes de cette famille sont pour la plupart herbacées et annuelles. Certaines grimpent à l'aide des feuilles (lianes du genre Lophospermum (en), Maurandya), d'autres sont des arbrisseaux, et plus rarement des arbustes ou des arbres (Paulownia). La tige cylindrique ou quadrangulaire sans faisceaux bicollatéraux, porte des feuilles exstipulées toujours simples, entières, parfois pennatiséquées (Scrophularia canina). Ces feuilles sont souvent opposées, parfois alternes (molènes) ou verticillées, caduques ou rarement permanentes (Hebe). Quelques genres sont des hémiparasites sur les racines d'autres plantes, particulièrement des Graminées (Rhinanthus, Mélampyres, etc.), d'autres sont également parasites sur les racines (Lathraea).

Appareil reproducteur

L'inflorescence bractéifère terminale est spiciforme (généralement une grappe, un épi ou une panicule), les fleurs étant parfois solitaires axillaires (Gratioles, beaucoup de Véroniques). Les fleurs sont hermaphrodites et à différents degrés de zygomorphie, rarement actinomorphes, avec plan de symétrie médian, parfois en partie cléistogames (Linaires, Scrophulaires). Le calice infère, persistant est gamosépale (formé de 5 ou plus rarement 4 sépales connés entre eux au moins à leur base, formant 4-5 lobes, parfois 2 lèvres), actinomorphe ou zygomorphe ; dans ce dernier cas, le sépale postérieur peut se réduire à une petite dent (diverses Véroniques et Pédiculaires) ou avorter complètement (Euphraise, Rhinanthus, etc.). La corolle caduque est gamosépale (formée de 4 ou 5 pétales soudés) est presque toujours zygomorphe et souvent bilabiée (2 lèvres bien marquées), rarement actinomorphe (Molène). Les deux pétales qui forment la lèvre supérieure sont parfois concrescents dans toute leur longueur, simulant un pétale unique plus grand que les trois autres, ce qui fait paraître la fleur tétramère (diverses Véroniques). Parfois un ou plusieurs pétales sont tendus en éperon ou gonflés à la base. Le tube corollin court ou allongé, est quelquefois fermé à la base de la gorge, formant une sorte de palais (bourrelet formé par la lèvre inférieure). L'androcée est constitué le plus souvent de 4, parfois 5 étamines épipétales. La zygomorphie s'accuse dans l'androcée par l'avortement de l'étamine postérieure (transformée en staminode filiforme ou en écaille) et la didynamie des quatre autres, voire la réduction de plusieurs étamines. Les filets des étamines sont libres, poilus ou glabres, habituellement inégaux ; les anthères sont introrses. Les Scrofulariacée se distinguent des Solanacées par la zygomorphie de leur fleur et leur androcée presque toujours didyname.

La formule florale est : ✶ ou ↓ K ( 4 − 5 ) [ C ( 4 − 5 ) A 5 − 4 − 2 ] G ( 2 ) _ {\displaystyle \downarrow K_{(4-5)}\;[C_{(4-5)}\;A_{5-4-2}]\;G_{\underline {(2)}}}

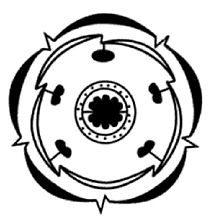

Diagramme floral de Scrophularia.

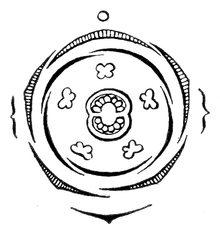

Diagramme floral de Verbascum.

Évolution de la classification

Regroupant de nombreux genres en classification classique, les études phylogénétiques ont conduit à en déplacer un grand nombre dans d'autres familles : les Scrofulariacées (orthographe actuelle) ne comprennent ainsi plus guère en APG que les molènes, les scrofulaires ainsi que les Buddleja.

La classification phylogénétique place cette famille dans l'ordre des Lamiales lui-même dans le groupe des Euasterids I.

Genres retirés de la famille des Scrofulariacées

Font désormais partie, depuis APG II, de la famille des Plantaginaceae :

- Les linaires (genre Linaria et autres genres proches)

- Les mufliers (genre Antirrhinum)

- Les digitales (genre Digitalis)

- Les véroniques (genre Veronica)

- Les genres Anarrhinum, Asarina et Sibthorpia

Font désormais partie de la famille des Orobanchaceae :

- Les clandestines ou lathrées (genre Lathraea), parasites complets (holoparasites)

et les hémiparasites suivants:

- Les mélampyres (genre Melampyrum)

- Les euphraises (genre Euphrasia) comptant près de 150 espèces

- Les pédiculaires (genre Pedicularis) comptant près de 250 espèces

- Les rhinanthes (genre Rhinanthus)

- Les bartsies (genre Bartsia)

- Le genre Parentucellia

- Le genre Odontites.

Liste complète des genres

En classifications phylogénétiques

Selon Angiosperm Phylogeny Website

- genre Agathelpis

- genre Alonsoa

- genre Androya

- genre Antherothamnus

- genre Anticharis

- genre Aptosimum

- genre Bontia

- genre Buddleja

- genre Camptoloma

- genre Capraria

- genre Chenopodiopsis

- genre Colpias

- genre Cromidon

- genre Dermatobotrys

- genre Diascia

- genre Diclis

- genre Dischisma

- genre Emorya

- genre Eremogeton

- genre Eremophila

- genre Freylinia

- genre Glekia

- genre Globulariopsis

- genre Glumicalyx

- genre Gomphostigma

- genre Gosela

- genre Hebenstretia

- genre Hemimeris

- genre Jamesbrittenia

- genre Leucophyllum

- genre Limosella

- genre Lyperia

- genre Manulea

- genre Manuleopsis

- genre Melanospermum

- genre Microdon

- genre Myoporum

- genre Nemesia

- genre Oftia

- genre Oreosolen

- genre Peliostomum

- genre Phygelius

- genre Phyllopodium

- genre Polycarena

- genre Ranopisoa

- genre Scrophularia

- genre Selago

- genre Stemodiopsis

- genre Strobilopsis

- genre Sutera

- genre Teedia

- genre Tetraselago

- genre Trieenea

- genre Verbascum

- genre Walafrida

- genre Zaluzianskya

Selon NCBI

- tribu Aptosimeae

- genre Anticharis

- genre Aptosimum

- genre Peliostomum

- genre Stemodiopsis

- tribu Buddlejeae

- genre Buddleja

- genre Emorya

- genre Gomphostigma

- genre Nicodemia

- tribu Freylinieae

- genre Antherothamnus

- genre Freylinia

- genre Manuleopsis

- genre Phygelius

- tribu Hemimerideae

- tribu Leucophylleae

- genre Capraria

- genre Leucophyllum

- tribu Manuleae

- genre Agathelpis

- genre Barthlottia

- genre Chenopodiopsis

- genre Cromidon

- genre Dischisma

- genre Glekia

- genre Hebenstretia

- genre Jamesbrittenia

- genre Limosella

- genre Lyperia

- genre Manulea

- genre Melanospermum

- genre Microdon

- genre Phyllopodium

- genre Polycarena

- genre Pseudoselago

- genre Reyemia

- genre Selago

- genre Strobilopsis

- genre Sutera

- genre Tetraselago

- genre Trieenea

- genre Walafrida

- genre Zaluzianskya

- tribu Myoporeae

- genre Bontia

- genre Eremophila

- genre Myoporum

- tribu Scrophularieae

- genre Celsia

- genre Oreosolen

- genre Scrophularia

- genre Verbascum

- tribu Teedieae

En classifications classiques

Selon DELTA Angio

- genre Acanthorrhinum

- genre Achetaria

- genre Achizosepala

- genre Adenosma

- genre Agalinis

- genre Agathelpis

- genre Albraunia

- genre Alectra

- genre Allocalyx

- genre Alonsoa

- genre Amalophyllon

- genre Amphianthus

- genre Amphiolanthus

- genre Anarrhinum

- genre Anastrabe

- genre Angelonia

- genre Antherothamnus

- genre Anticharis

- genre Antirrhinum

- genre Aptosimum

- genre Aragoa

- genre Artanema

- genre Asarina

- genre Auriolaria

- genre Bacopa

- genre Bampsia

- genre Bartsia

- genre Basistemon

- genre Baumia

- genre Benjaminia

- genre Besseya

- genre Bowkeria

- genre Brachystigma

- genre Brandisia

- genre Brookea

- genre Bryodes

- genre Buchnera

- genre Bungea

- genre Buttonia

- genre Bythophyton

- genre Calceolaria

- genre Camptoloma

- genre Campylanthus

- genre Capraria

- genre Castilleja

- genre Celsia

- genre Centranthera

- genre Centrantheropsis

- genre Chaenorhinum

- genre Charadrophila

- genre Cheilophyllum

- genre Chelone

- genre Chenopodiopsis

- genre Chionohebe

- genre Chionophila

- genre Clevelandia

- genre Cochlidiosperma

- genre Collinsia

- genre Colpias

- genre Conobea

- genre Cordylanthus

- genre Craterostigma

- genre Crepidorhopalon

- genre Cromidon

- genre Cycniopsis

- genre Cycnium

- genre Cymbalaria

- genre Cyrtandromoea

- genre Dasistoma

- genre Deinostema

- genre Dermatobotrys

- genre Detzneria

- genre Diascia

- genre Diclis

- genre Digitalis

- genre Dintera

- genre Diplacus

- genre Dischisma

- genre Dizygostemon

- genre Dodartia

- genre Dopatrium

- genre Elacholoma

- genre Encopella

- genre Epixiphium

- genre Eremogeton

- genre Erinus

- genre Escobedia

- genre Esterhazya

- genre Euphrasia

- genre Faxonanthus

- genre Fonkia

- genre Freylinia

- genre Galvezia

- genre Gambelia

- genre Geochorda

- genre Gerardia

- genre Gerardiina

- genre Gesneriaceae

- genre Ghikaea

- genre Glekia

- genre Globulariopsis

- genre Glossostigma

- genre Glumicalyx

- genre Gosela

- genre Graderia

- genre Gratiola

- genre Halleria

- genre Harveya

- genre Hebe

- genre Hebenstretia

- genre Hedbergia

- genre Hemianthus

- genre Hemiarrhena

- genre Hemimeris

- genre Hemiphragma

- genre Hiernia

- genre Holmgrenanthe

- genre Holzneria

- genre Howelliella

- genre Hydranthelium

- genre Hydrotriche

- genre Hygea

- genre Hyobanche

- genre Ildefonsia

- genre Isoplexis

- genre Ixianthes

- genre Jamesbrittenia

- genre Jerdonia

- genre Jovellana

- genre Kashmiria

- genre Keckiella

- genre Kickxia

- genre Lafuentea

- genre Lagotis

- genre Lamourouxia

- genre Lancea

- genre Legazpia

- genre Leptorhabdos

- genre Leucocarpus

- genre Leucophyllum

- genre Leucosalpa

- genre Leucospora

- genre Limnophila

- genre Limosella

- genre Linaria

- genre Lindenbergia

- genre Lindernia

- genre Lophospermum

- genre Lyperia

- genre Mabrya

- genre Macranthera

- genre Maeviella

- genre Magdalenaea

- genre Manulea

- genre Manuleopsis

- genre Maurandella

- genre Maurandya

- genre Mazus

- genre Mecardonia

- genre Melampyrum

- genre Melanospermum

- genre Melasma

- genre Melosperma

- genre Micranthemum

- genre Micrargeria

- genre Micrargeriella

- genre Microcarpaea

- genre Microdon

- genre Mimetanthe

- genre Mimulicalyx

- genre Mimulus

- genre Misopates

- genre Mohavea

- genre Monochasma

- genre Monopera

- genre Monttea

- genre Moscheovia

- genre Myoporaceae

- genre Nathaliella

- genre Nemation

- genre Nemesia

- genre Neogaerrhinum

- genre Neopicrorhiza

- genre Nothochelone

- genre Nothochilus

- genre Nuttallanthus

- genre Odicardis

- genre Odontites

- genre Oftia

- genre Omphalotrix

- genre Ophiocephalus

- genre Oreosolen

- genre Orthocarpus

- genre Otacanthus

- genre Ourisia

- genre Paederota

- genre Paederotella

- genre Parahebe

- genre Parastriga

- genre Parentucellia

- genre Paulownia

- genre Pedicularis

- genre Peliostomum

- genre Pennelianthus

- genre Penstemon

- genre Peplidium

- genre Phygelius

- genre Phyllopodium

- genre Physocalyx

- genre Picria

- genre Picrorhiza

- genre Pierranthus

- genre Polycarena

- genre Porodittia

- genre Psammetes

- genre Pseudobartsia

- genre Pseudolysimachion

- genre Pseudomelasma

- genre Pseudorontiuim

- genre Pseudosopubia

- genre Pseudostriga

- genre Ptheirospermum

- genre Radamaea

- genre Raphispermum

- genre Rehmannia

- genre Rhamphicarpa

- genre Rhinanthus

- genre Rhodochiton

- genre Rhynchocorys

- genre Russelia

- genre Sairocarpus

- genre Schistophragma

- genre Schizotorenia

- genre Schlegelia

- genre Schwalbea

- genre Schweinfurthia

- genre Scolophyllum

- genre Scoparia

- genre Scrofella

- genre Scrophularia

- genre Selago

- genre Seymeria

- genre Seymeriopsis

- genre Shiuyinghua

- genre Sibthorpia

- genre Silviella

- genre Siphonostegia

- genre Sopubia

- genre Spirostegia

- genre Stemodia

- genre Stemodiopsis

- genre Striga

- genre Strigina

- genre Strobilopsis

- genre Sutera

- genre Synthyris

- genre Teedia

- genre Tetranema

- genre Tetraselago

- genre Tetraspidium

- genre Tetraulacium

- genre Thunbergianus

- genre Tonella

- genre Torenia

- genre Tozzia

- genre Triaenophora

- genre Trieena

- genre Triphysaria

- genre Trungboa

- genre Tuerckheimocharis

- genre Uroskinnera

- genre Vellosiella

- genre Verbascum

- genre Veronica

- genre Veronicastrum

- genre Walafrida

- genre Wightia

- genre Wulfenia

- genre Wulfeniopsis

- genre Xilocalyx

- genre Xizangia

- genre Zaluzianska

Selon ITIS

- genre Bontia

- genre Buddleja

- genre Capraria

- genre Emorya

- genre Eremophila

- genre Leucophyllum

- genre Myoporum

- genre Nemesia

- genre Phygelius

- genre Scrophularia

- genre Verbascum

Selon Catalogue of Life

- genre Agalinis

- genre Alectra

- genre Amphianthus

- genre Angelonia

- genre Antirrhinum

- genre Aureolaria

- genre Bacopa

- genre Bartsia

- genre Bellardia

- genre Besseya

- genre Brachystigma

- genre Buchnera

- genre Calceolaria

- genre Capraria

- genre Castilleja

- genre Chaenarrhinum

- genre Chaenorhinum

- genre Chelone

- genre Chionophila

- genre Collinsia

- genre Cordylanthus

- genre Cymbalaria

- genre Dasistoma

- genre Digitalis

- genre Diplacus

- genre Dopatrium

- genre Epixiphium

- genre Euphrasia

- genre Gambelia

- genre Glossostigma

- genre Gratiola

- genre Hebe

- genre Holmgrenanthe

- genre Howelliella

- genre Keckiella

- genre Kickxia

- genre Lagotis

- genre Leucophyllum

- genre Leucospora

- genre Limnophila

- genre Limosella

- genre Linaria

- genre Lindernia

- genre Lophospermum

- genre Mabrya

- genre Macranthera

- genre Maurandella

- genre Maurandya

- genre Mazus

- genre Mecardonia

- genre Melampyrum

- genre Micranthemum

- genre Mimetanthe

- genre Mimulus

- genre Misopates

- genre Mohavea

- genre Nemesia

- genre Neogaerrhinum

- genre Nothochelone

- genre Nuttallanthus

- genre Odontites

- genre Orthocarpus

- genre Parentucellia

- genre Paulownia

- genre Pedicularis

- genre Penstemon

- genre Pseudorontium

- genre Rhinanthus

- genre Russelia

- genre Sairocarpus

- genre Schistophragma

- genre Schwalbea

- genre Scoparia

- genre Scrophularia

- genre Seymeria

- genre Stemodia

- genre Striga

- genre Synthyris

- genre Tonella

- genre Torenia

- genre Triphysaria

- genre Verbascum

- genre Veronica

- genre Veronicastrum

Pollinisation

Chez la plupart des Scrophulariacées (à l'exception de la Véronique, de la Blattaire, de la Scrophularia ou de l'Euphrasia aux fleurs plus ouvertes), la pollinisation entomogame s'opère essentiellement par des bourdons (genre Bombus et genres voisins) suffisamment forts pour entrouvrir les lèvres de la fleur et s'introduire à l'intérieur de la corolle pour y prélever nectar et pollen ou par des papillons à longue trompe. Certains genres (Penstemon, Castilleja) réalisent une pollinisation ornithogame grâce à la présence de nectaires qui alimentent les Colibris.

Plantes ornementales

Plusieurs Scrophulariacées ont des structures qui jouent un rôle important dans la biologie florale (en) (crêtes, taches colorées, aires poilues ou papilleuses, glandes diverses qui ornent l'intérieur de la fleur ; corolle avec casque, éperon, poche, lèvres étalées ou en cuvette, ou gorge fermée par un palais). Pour ces raisons, beaucoup de Scrophulariacées (calcéolaires, digitales, linaires, mufliers) sont ornementales,

Famille des Scrophulariacées

|

Scrophulariacées Juss. Y compris les Antirrhineae (Antirrhinaceae) DC. & Duby, Aragoaceae D. Don, Cheloneae (Chelonaceae) Augier ex Martinov, Calceolariaceae, Diditalaceae Augier ex Martinov, Hebenstreitiaceae Horan., Limoselleae (Limosellaceae) JG Agardh, Linderniaceae Borsch, K. Müll.bis & Fisch, Melampyracées Lindl., Oftiaceae, Paulowniaceae Nak., Pediculares (Pedicularidaceae) Juss., Personaceae Dulac, Rhinanthoideae (Rhinanthaceae) Vent., Schlegeliaceae Reveal, Selaginaceae Choisy, Sibthorpiaceae D. Don, Verbascaceae Nees, Veronicaceae Rafin. À l'exclusion des Ellisiophyllaceae, Orobanchaceae Port et forme des feuilles. Arbustes et herbes (principalement), ou arbres, ou lianes ; non laticifères et sans suc coloré. Feuilles bien développées (généralement), ou très réduites (par exemple, les parasites Harveya, Hyobanche), ou absentes (?). Plantes succulentes (un peu, chez Bacopa, Lindernia), ou non succulentes ; partiellement parasites (généralement, concentrés chez les Rhinantheae), ou autotrophes. Parasite sur les racines de l'hôte (lorsqu'il est parasite). Annuelle, ou bisannuelle, ou vivace ; avec une agrégation basale de feuilles, ou sans agrégations basales ni terminales de feuilles, ou avec des agrégations terminales de feuilles (par exemple parfois chez Peplidium). Grimpantes (parfois), ou autoporteuses (principalement) ; les grimpantes sont des volubiles à tige ou des volubiles à pétiole. Hydrophyte (par exemple 'Ambulia', = Limnophila), ou hélophyte, ou mésophyte, ou xérophyte (par exemple les Sélaginées éricoïdes) ; lorsqu'elles sont hydrophytes, enracinées. Feuilles des plantes aquatiques submergées, ou émergentes, ou flottantes. Hétérophylles (par exemple Hebe, Hydrotriche), ou non hétérophylles. Feuilles alternes, ou opposées, ou verticillées ; lorsqu'elles sont alternes spiralées, ou à quatre rangs ; 'herbacées', ou coriaces, ou charnues (rarement), ou membraneuses (rarement) ; pétiolées à sessiles, ou perfoliées (occasionnellement) ; connées (occasionnellement ?), ou non connées (habituellement) ; engainantes, ou non engainantes ; simples ; épulvinées. Limbe disséqué, ou entier ; s'il est disséqué, pennatifide, ou palmatifide, ou très divisé (par exemple, feuilles submergées chez Hydrotriche, Limnophila) ; Pennatinervé ou palmatinervé. Feuilles exstipulées. Marges du limbe entières, crénelées, dentées ou dentées. Feuilles sans méristème basal persistant. Anatomie foliaire. Hydathodes présents (occasionnellement) ou absents. Stomates présents ; principalement confinés à une ou deux surfaces ; anomocytaires ou anisocytaires. Hypoderme adaxial présent (rarement) ou absent. Limbe dorsiventral ou isobilatéral. Cystolithes présents (occasionnellement) ou absents. Nervures foliaires mineures avec cellules de transfert de phloème (9 genres, par exemple Antirrhinum, Rhinanthus), ou sans cellules de transfert de phloème (16 genres, par exemple Pedicularis, Scrophularia, Verbascum). Anatomie de la tige. Cambium liégeux présent ou absent ; initialement, lorsqu'il est présent, profond ou superficiel. Nœuds unilacunaires. Tissu vasculaire primaire généralement cylindrique, sans faisceaux séparés ; centrifuge. Phloème interne absent. Épaississement secondaire se développant à partir d'un anneau cambial conventionnel. Xylème avec ou sans trachéides fibreuses ; avec ou sans fibres libriformes ; avec vaisseaux. Parois terminales vasculaires simples. Vaisseaux sans ponctuations ornées. Bois partiellement étagé (VPI, Penstemon) ou non étagé ; parenchyme, s'il est présent, apotrachéal ou paratrachéal (généralement très clairsemé ou absent). Plastes criblés de type S. Moelle avec ou sans diaphragmes.

Type reproducteur, pollinisation. Fleurs unisexuées absentes. Plantes hermaphrodites. Pollinisation entomophile ; mécanisme visiblement spécialisé (avec mécanismes à pollen libre) ou non spécialisé. Morphologie de l'inflorescence, des fleurs, des fruits et des graines. Fleurs solitaires ou regroupées en « inflorescences » ; en cymes, en racèmes, en épis, en capitules et en panicules. L'unité d'inflorescence ultime est cymeuse ou racémeuse. Inflorescences terminales ou axillaires ; principalement en racèmes, en épis et en thyrses, les fleurs péloriques terminales étant courantes. Fleurs bractées ou ébractées ; bractéolées ou ébractéolées ; minuscules, ou de taille petite à moyenne (la plupart du temps), ou grandes ; très irrégulières (généralement — à l'exception des fleurs terminales péloriques), ou quelque peu irrégulières (par exemple Verbascum, Bacopa, Elacholoma) ; résupinées (par exemple chez Lindernia hypandra), ou non résupinées (généralement). Irrégularité florale impliquant le périanthe et l'androcée, ou impliquant l'androcée. Fleurs ni papilionacées ni pseudo-papilionacées ; cycliques ; tétracyclique. Hypanthium libre absent. Disque hypogyne présent.

Périanthe avec calice et corolle distincts ; (6–)8–10(–13) ; 2 verticillés ; isomère ou anisomère. Calice 4 (le membre postérieur manquant, ou la paire antérieure unie), ou 5, ou 2 (par exemple Dischisma) ; 1 verticillé ; gamosépale (habituellement), ou polysépale (Dischisma, Bacopa) ; à lobes obtus, ou dentés, ou entiers (parfois, chez Centranthera) ; inégaux mais non bilabiés, ou bilabiés, ou réguliers ; persistants ; imbriqués ou valvaires ; lorsque K5, avec le membre médian postérieur. Corolle 4 (la paire postérieure unie), ou 5(–8), ou 3 (parfois, chez Glossostigma ) ; 1 verticillée ; appendiculée (par exemple avec des rabats recouvrant les anthères, chez Lindernia ) ou non appendiculée ; gamopétale ; imbriqués ou valvaires ; plus ou moins bilabiés (habituellement), ou inégaux mais pas bilabiés (par exemple Dischisma , où la lèvre supérieure est quadrilobée et la lèvre inférieure est supprimée), ou réguliers (plus ou moins, chez Verbascum , etc.) ; éperonnés (parfois), ou non éperonnés ; non charnus ; persistants ou caducs. Androcée (4–)5 (membre postérieur parfois manquant), ou 2(–3) (parfois la paire inférieure réduite ou manquante). Membres androcées adnés (à la corolle) ; généralement nettement inégaux ; libres les uns des autres, ou cohérents (via les anthères, chez Centranthera, Cymbalaria, Elacholoma, etc.) ; 1 verticillé. Androcée exclusivement composé d'étamines fertiles, ou comprenant des staminodes. Staminodes lorsqu'ils sont présents 1 (le membre postérieur), ou 2–3 ; dans la même série que les étamines fertiles ; représentant le membre médian postérieur, ou le membre médian postérieur et la paire postéro-latérale. Étamines fertiles représentant la paire postéro-latérale et la paire antéro-latérale (habituellement), ou la paire postéro-latérale (?), ou la paire antéro-latérale, ou le membre médian postérieur, la paire postéro-latérale et la paire antéro-latérale. Étamines (2–)4(–5) ; inséré près de la base du tube de la corolle, ou à mi-chemin du tube de la corolle, ou dans la gorge du tube de la corolle ; didyname (habituellement), ou non didyname, non tétradyname ; réduit en nombre par rapport au périanthe adjacent, ou isomère avec le périanthe ; oppositisépale ; alternant avec les membres de la corolle. Filaments appendiculés (parfois éperonnés, chez Lindernia), ou non appendiculés. Anthères cohérantes, ou connivent (par paires), ou séparées les unes des autres ; déhiscence par des pores (Bartsia, certaines Euphrasia spp.), ou déhiscence par des fentes longitudinales ; introrse ; uniloculaire (Selagineae, selon Hutchinson), ou biloculaire (habituellement) ; bisporangiée (par exemple Jamesbrittenia), ou tétrasporangiée (habituellement) ; sans appendice. Endothécie développant des épaississements fibreux. Épiderme de l'anthère persistant. Microsporogénèse simultanée. Les tétrades initiales des microspores sont tétraédriques, isobilatérales ou décussées. La paroi de l'anthère comporte initialement une couche intermédiaire, ou initialement plusieurs (1 ou 2) ; elle est de type dicotylédone. Le tapis est glandulaire. Les grains de pollen sont perforés ; 2 à 7 sont perforés ; colporés (communément appelés colporoïdes) ou colpatés ; biloculaires (chez 19 genres).

Gynécée 2(–3) carpelle. Le pistil 2(–3) loge. Gynécée syncarpe ; synstylovaire à eu-syncarpe ; supère. Ovaire 2(–3) loculaire. Locules sans « faux septa ». Gynécée médian ; stylé. Styles 1 ; sans indusie ; atténués par rapport à l'ovaire, ou par une dépression au sommet de l'ovaire ; apicaux. Stigmates 1 ou 2 ; 1–2 lobés ; type humide ou type sec ; papilleux ; type Groupe II et type Groupe III. Placentation axile ou apicale (Selagineae). Ovules 1 par locule (Selagineae), ou 2–50 par locule (c'est-à-dire à « nombreux ») ; pendants à ascendants, ou pendants (Selagineae) ; non arillés ; anatropes, ou campylotropes, ou hémianatropes ; unitaire ; ténuinucellés. Endothélium différencié. Développement du sac embryonnaire de type Polygonum, ou Allium, ou Drusa. Noyaux polaires fusionnant avant la fécondation. Cellules antipodales formées ; 2 (Mimulus, l'une étant binucléée), ou 3 ; non proliférantes ; éphémères à persistantes. Synergides en forme de poire ou crochus. Hypostases présente ou absente. Formation de l'albumen cellulaire. Haustéries de l'albumen présentes (habituellement) ou absentes ; une fois développées, chalazales et micropylaires (habituellement), ou chalazales ou micropylaires. Embryogénie onagrad, ou solanade. Fruit non charnu (généralement), ou charnu (rarement) ; déhiscent (généralement), ou indéhiscent (rarement), ou un schizocarpe (Selagineae, Lagotis). Méricarpes lorsqu'ils sont schizocarpiques, 2 ou 1 (un souvent stérile ou obsolète chez les Selagineae). Fruit lorsqu'ils ne sont pas schizocarpiques, c'est-à-dire généralement une capsule (généralement), ou une baie, ou capsulo-indéhiscent (par exemple parfois chez Kickxia). Capsules septicides (généralement), ou loculicides, ou poricides (occasionnellement), ou circonscissiles, ou se fendant irrégulièrement. Graines endospermiques. Albumen huileux. Graines minuscules ou petites ; peu poilues visiblement ; ailées ou aptères (souvent anguleuses) ; sans amyloïde. Embryon généralement bien différencié. Cotylédons 2. Embryon chlorophyllien (3/3), ou achlorophyllien (12/26) ; droit à courbé. Plantule. Germination phanérocotylaire. Physiologie, biochimie. Cyanogène (rarement), ou non cyanogène. Constituants cynogènes dérivés de la phénylalanine. Alcaloïdes présents ou absents (principalement). Iridoïdes détectés (couramment, y compris les Sélaginées) ; type « Voie I » (sans doute normal), ou type « Voie II » (normal et décarboxylé). Arthroquinones détectées (3 genres) ; dérivées de l'acide shikimique. Verbascosides détectés (14 genres). Cornoside détecté (4 genres). Proanthocyanidines absentes. Flavonols à toutes fins utiles, absents. Acide ellagique absent (13 espèces, 9 genres). Saponines/sapogénines présentes ou absentes. Accumulation d'aluminium non constatée. Sucres transportés sous forme d'oligosaccharides + saccharose (dans le Paulownia). C3 et C4. Physiologie C3 enregistrée directement chez Agalinis, Antirrhinum, Castilleja, Gratiola, Linaria, Lindenbergia, Mimulus, Orthocarpus, Pentstemon. Physiologie C4 enregistrée directement chez Anticharis. Anatomie de type non C4 (Agalinis, Castilleja, Gratiola, Limnophila, Linaria, Orthocarpus, Penstemon, Scrophularia). Particularité : les funicules ne sont pas ceux des Acanthaceae. Géographie, cytologie. Zone froide à tropicale. Cosmopolite. X = 6 (ou plus). Taxonomie. Sous-classe des Dicotyledonae ; Tenuinucelli. Super-ordre des Lamiiflorae de Dahlgren ; Scrophulariales. Sous-classe des Asteridae de Cronquist ; Scrophulariales. Angiospermes de base APG 3 ; eudicotylédones de base ; Super-ordre des Asteranae ; lamiidés ; Ordre des Lamiales. Espèces 3000. Genres environ 280 ; Acanthorrhinum , Achetaria , Adenosma , Agalinis , Agathelpis , Albraunia , Alectra , Allocalyx , Alonsoa , Amalophyllon , Amphianthus , Amphiolanthus , Anarrhinum , Anastrabe , Angelonia , Antherothamnus , Anticharis , Antirrhinum , Aptosimum , Aragoa , Artanema , Asarina , Auriolaria , Bacopa , Bampsia , Bartsia , Basistemon , Baumia , Benjaminia , Besseya , Bowkeria , Brachystigma , Brandisia , Brookea , Bryodes , Buchnera , Bungea , Buttonia , Bythophyton , Calceolaria , Camptoloma , Campylanthus , Capraria , Castilleja , Celsia (= Verbascum ), Centranthera , Centrantheropsis , Chaenorhinum , Charadrophila , Cheilophyllum , Chelone , Chenopodiopsis , Chionohebe , Chionophila , Clevelandia , Cochlidiosperma , Collinsia , Colpias , Conobea , Cordylanthus , Craterostigma , Crepidorhopalon , Cromidon , Cycniopsis , Cycnium , Cymbalaria , Cyrtandromoea , Dasistoma , Deinostema , Dermatobotrys , Detzneria , Diascia , Diclis , Digitalis , Dintera , Diplacus , Dischisma ,Dizygostemon , Dodartia , Dopatrium , Elacholoma , Encopella , Epixiphium , Eremogeton (ou Myoporaceae ), Erinus , Escobedia , Esterhazya , Euphrasia , Faxonanthus (ou Myoporaceae ), Fonkia , Freylinia , Galvezia , Gambelia , Geochorda , Gerardia , Gerardiina , Ghikaea , Glekia , Globulariopsis , Glossostigma , Glumicalyx , Gosela , Graderia , Gratiola , Halleria , Harveya , Hebe , Hebenstretia , Hedbergia , Hemianthus , Hemiarrhena , Hemimeris , Hemiphragma , Hiernia , Holmgrenanthe , Holzneria , Howelliella , Hydranthelium , Hydrotriche , Hygea (ou Gesneriaceae ), Hyobanche , Ildefonsia , Isoplexis , Ixianthes , Jamesbrittenia , Jerdonia (ou Gesneriaceae ), Jovellana , Kashmiria , Keckiella , Kickxia , Lafuentea , Lagotis , Lamourouxia , Lancea , Legazpia , Leptorhabdos , Leucocarpus , Leucophyllum (ou Myoporaceae ), Leucosalpa , Leucospora , Limnophila , Limosella , Linaria , Lindenbergia , Lindernia , Lophospermum , Lyperia , Mabrya , Macranthera , Maeviella , Magdalenaea , Manulea, Manuleopsis , Maurandella , Maurandya , Mazus , Mecardonia , Melampyrum , Melanospermum , Melasma , Melosperma , Micranthemum , Micrargeria , Micrargeria , Microcarpaea , Microdon , Mimetanthe , Mimulicalyx , Mimulus , Misopates , Mohavea , Monochasma , Monopera , Monttea , Moscheovia , Nemation , Nathaliella , Nemesia , Neogaerrhinum , Neopicrorhiza , Nothochelone , Nothochilus , Nuttallanthus , Odicardis , Odontites , Oftia (ou Myoporaceae ), Omphalotrix , Ophiocephalus , Oreosolen , Orthocarpus , Otacanthus , Ourisia , Paederota , Paederotella , Parahebe , Parastriga , Parentucellia , Paulownia , Pedicularis , Peliostomum , Pennelianthus , Penstemon , Peplidium , Ptheirospermum , Phygelius , Phyllopodium , Physocalyx , Picria , Picrorhiza , Pierranthus , Polycarena , Porodittia , Psammetes , Pseudobartsia , Pseudolysimachion , Pseudomelasma , Pseudorontiuim , Pseudosopubia , Pseudostriga , Radamaea , Rehmannia , Rhamphicarpa , Raphispermum , Rhinanthus , Rhodochiton , Rhynchocorys , Russelia , Sairocarpus , Schistophragma, Achizosepala , Schizotorenia , Schlegelia , Schwalbea , Schweinfurthia , Scolophyllum , Scoparia , Scrofella , Scrophularia , Selago , Seymeria , Seymeriopsis , Shiuyinghua , Sibthorpia , Silviella , Siphonostegia , Sopubia , Spirostegia , Stemodia , Stemodiopsis , Striga , Strigina , Strobilopsis , Sutera , Synthyris , Teedia , Tetranema , Tetraselago , Tetraspidium , Tetraulacium , Thunbergianus , Tonella , Torenia , Tozzia , Triaenophora , Trieena , Triphysaria , Trungboa , Tuerckheimocharis , Uroskinnera , Vellosiella , Verbascum , Véronique , Veronicastrum , Walafrida , Wightia , Wulfenia , Wulfeniopsis , Xizangia , Xilocalyx , Zaluzianska . Français Pour une discussion des problèmes de classification posés par les Scrophulariaceae, empiétant sur les Bignoniaceae, Buddlejaceae, Callitrichaceae, Plantaginaceae, Hippuridaceae, Lentibulariaceae et Hydrostachydaceae, et des genres problématiques tels que Paulownia et Schlegelia, voir Olmstead et Reeves (1995), qui fournissent des aperçus préliminaires à partir du séquençage des gènes des chloroplastes. L'implication est que la famille traditionnelle des Scrophulariaceae comprend deux clades distincts, impliquant de nombreuses autres petites familles ; mais la question doit être approfondie en termes d'un échantillon beaucoup plus large de genres avant que la mise en œuvre pratique ne soit justifiable ou faisable. Les preuves s'accumulent en faveur du fait que les Rhinanthoideae devraient être classées parmi les Orobanchaceae. Usages économiques, etc. Nombre d'entre elles sont toxiques, quelques-unes le sont (par exemple, Digitalis) ou ont été officinales. Halleria a un fruit comestible (umbinza). Nombre d'entre elles constituent d'importantes plantes ornementales, et Limnophila ('Ambulia') est précieuse en aquarium. |

Date de dernière mise à jour : 22/05/2025

Ajouter un commentaire