HYGROPHYTE

En botanique, un hygrophyte (du grec ὑγρός hugrós, « humide » et φυτόν phutón, « plante ») ou plante hygrophile (du grec φιλεῖν phileĩn « aimer » pour la seconde partie du mot) est une plante qui préfère ou exige des milieux humides ou aquatiques. Elle s'oppose en cela aux xérophytes (plantes de milieux arides) et aux mésophytes (plantes de milieux intermédiaires).

Une espèce hygrocline (du grec κλίνειν klínein, « pencher » pour la seconde partie du mot) préfère les milieux assez humides.

L'observation de ces végétaux met en évidence une répartition de stratégies liées à l'immersion ou l'émersion. Cette répartition permet de classer les végétaux en différentes catégories basées sur la classification de Raunkier :

- Hydrophytes (plantes aquatiques), dont tout l'appareil végétatif est immergé ou affleurant à la surface de l'eau, leurs tissus de soutien étant insuffisants pour permettre leur développement hors de l’eau. Si elles possèdent un système racinaire souterrain développé, leur permettant d'être fixées à un substrat subaquatique, elles sont dites enracinées. Si elles sont libres, non fixées à un substrat (pouvant posséder un système racinaire réduit), elles sont dites flottantes ou nageantes (Nénuphars, Lentilles d'eau).

- Amphiphytes (plantes amphibies qui se développent aussi bien sur la terre que dans l'eau).

- Hélophytes : plantes de marais, de zones humides tolérant l'inondation, vivant dans des substrats gorgés d'eau (vase, limon, tourbe), dont les bases des tiges sont le plus souvent émergées (Laîche des rives, Iris d'eau) ;

- Hydro-hélophytes, ou semi-aquatiques, dont les bases des tiges sont immergées mais dont les tiges feuillées et les fleurs sont émergées (Joncs, Roseaux, Laîche de Michel, Massette, Jussie des marais).

- Phanérophytes hygrophiles (Saules, Aulnes, Peupliers).

Les adaptations développées par les plantes des milieux humides leur confèrent un statut de bioindicateur d'hydromorphie et de variation de niveaux et de composition de l'eau.

Adaptations des végétaux aux milieux humides et aquatiques.

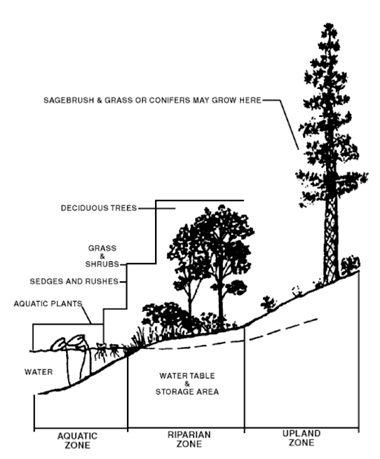

Croquis d'une zone riparienne recouverte de végétation appelée ripisylve et longeant un cours d'eau. Cette bande est une véritable zone tampon entre les hygrophytes en bordure de berge et les arbres des terres environnantes.

Les plantes inféodées aux milieux humides ou aquatiques sont soumises à différents stress abiotiques (submersion ou engorgement prolongés, absence durable d’oxygène, diminution de l’énergie lumineuse en fonction de la profondeur et de la turbidité de l’eau, exondations et assèchements superficiels fréquents, fortes concentrations en sels, présence d’éléments toxiques…). Elles ont développé plusieurs adaptations aux stress : adaptations morphologiques, anatomiques et physiologiques pour assurer leur photosynthèse et leur respiration, utiliser les nutriments disponibles, se protéger contre les sels ou les éléments toxiques, et plusieurs adaptations stratégiques comportementales pour assurer leur cycle de vie et leur reproduction.

- Adaptations morphologique et anatomiques :

- Élongation des tiges (roseaux, joncs)

- Polymorphisme foliaire développé notamment chez les Alismatacées (Flûteau nageant, Sagittaire à feuilles en flèche) qui possèdent des feuilles immergées, flottantes et aériennes de formes différentes.

- Formations d'aérenchymes (lacunes gazeuses dans le cortex des tissus formant une réserve d'oxygène) chez de nombreuses espèces herbacées[4],[5],[6] mais aussi chez des arbres (mangrove, saule).

- Développement d'un tronc élargi ou cannelé, dont le rôle est probablement d'augmenter l'ancrage au sol instable.

- Formation de tiges creuses (carex, joncs et graminées) qui favorisent l'aération racinaire et l'accumulation du CO2 (issu de la respiration racinaire) alors disponible pour la photosynthèse.

- Développement d'un système racinaire peu profond et de racines adventives chez les plantes herbacées ou ligneuses (racines sur le tronc des arbres), bien au-dessus du collet et au-dessus du niveau des sédiments. Cette adaptation favorise les échanges gazeux avec l’atmosphère où l'oxygène est plus disponible. Des symbioses avec des bactéries ou champignons aquatiques peuvent remplacer les mycorhizations observées dans les sols aérés et non saturés en eau, notamment chez le saule, l'aulne et le peuplier dans l'hémisphère nord.

- Production de lenticelles hypertrophiées qui permettent les échanges gazeux entre l'atmosphère et les tissus internes des végétaux (facile à observer sur une bouture de ficus dans de l'eau). Ces lenticelles peuvent absorber des gaz, (CO2 ou oxygène) et participer à des phénomènes de détoxication de l'arbre en situation d'anoxie racinaire.

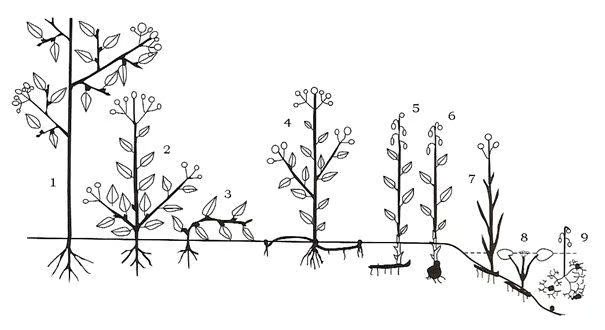

Les hygrophytes appartiennent à plusieurs types biologiques de la classification de Raunkier : Phanérophyte hygrophile (1), Hélophyte (7), Hydrophyte (8 : avec attachement au substrat subaquatique ; 9 : plante flottante).

Beaucoup de renoncules sont des hygrophytes, comme le rappelle leur nom scientifique francisé. Renoncule dérive du latin ranunculus (« petite grenouille »), diminutif de rana (cf rainette) car plusieurs espèces affectionnent les endroits humides que fréquentent ces amphibiens.