POACEAE.

POACEAE

Les Poaceae, appelées également Gramineae, sont une famille de plantes monocotylédones de l'ordre des Poales. Le nom d'usage est « Poacées » ou « Graminées ». Le nom actuel est issu du genre Poa (voir pâturin).

Cette famille, composée d'environ 12 000 espèces regroupées en 780 genres, est la cinquième famille botanique, par le nombre d'espèces, après les Asteraceae, Orchidaceae, Fabaceae et Rubiaceae. On y trouve la plupart des espèces appelées communément « herbes » et « céréales ». Ce sont généralement des plantes herbacées, plus rarement ligneuses (bambous).

C'est une famille à répartition cosmopolite présentant un intérêt économique majeur, qui assure une grande partie de la nourriture de l'humanité.

Une étude de 20054 démontre que les Poaceae existaient déjà au Crétacé, faisant partie de l'alimentation de dinosaures non-aviens.

Poaceae

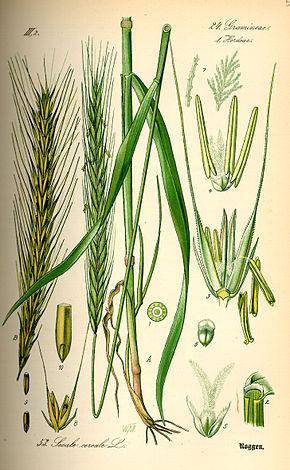

Secale cereale, le seigle

Poaceae

Étymologie

Le nom de « Poaceae » a été donné à cette famille par John Hendley Barnhart en 1895, en référence au nom de la tribu des Poeae (décrite en 1814 par Robert Brown), et au nom du genre-type, Poa (décrit en 1753 par Linné). Ce terme dérive du grec ancien, πόα, désignant l'herbe.

Histoire évolutive

Les graminées comprennent certaines des formes de vie végétale parmi les plus polyvalentes. Elles se sont répandues vers la fin du Crétacé, et on a retrouvé des déjections fossilisées (coprolithes) de dinosaures contenant des phytolithes provenant notamment de plantes apparentées aux espèces modernes de riz et de bambous. Les graminées se sont adaptées à des conditions de milieu très variées, des forêts humides luxuriantes comme des déserts arides, des montagnes au climat froid et même à l' écologie particulière de l'estran, et sont actuellement le type de plantes le plus répandu dans le monde. Elles sont une source précieuse de nourriture et d'énergie pour toutes sortes d'organismes de la faune et la flore sauvage. Le cladogramme ci-dessous, établi par le Grass Phylogeny Working Group, montre les différentes sous-familles, avec, entre parenthèses, leur nombre approximatif d'espèces :

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Les fossiles découverts jusqu'en 2005 indiquaient que l'évolution des graminées avait commencé il y a environ 55 millions d'années. La découverte récente de phytolithes graminoïdes dans des coprolithes de dinosaures du Crétacé a permis de repousser cette date jusqu'à 66 millions d'années. En 2011, une révision de la datation des origines de la tribu des Oryzeae (les riz) a reporté celle-ci entre 107 et 129 millions d'années. La découverte, en 2014, du squelette fossilisé d'un mammifère herbivore multituberculé, présentant des adaptations à la consommation des graminées, semble suggérer que ces plantes existaient déjà il y a environ 120 millions d'années.

Les relations entre les trois sous-familles, Bambusoideae, Oryzoideae et Pooideae du clade BEP ont été résolues : les Bambusoideae et les Pooideae sont plus étroitement liées entre elles qu'avec les Oryzoideae. Cette séparation est intervenue dans un laps de temps relativement court d'environ 4 millions d'années.

Morphologie

Les Poacées sont parfois subdivisées en quatre séries morphologiques :

- Paniciformes

- Eragrostiformes

- Festuciformes

- Phragmitiformes

Ce sont des plantes en général herbacées, annuelles ou vivaces à tige cylindrique creuse portant des nœuds, le chaume, généralement non ramifiée sauf au niveau du sol où se produit souvent le phénomène du tallage, qui conduit à la formation de touffes caractéristiques. Certaines espèces produisent des rhizomes et des stolons qui permettent l'occupation du terrain en surface et la formation de pelouses.

Appareil végétatif

Racines

Les racines forment un chevelu important, notamment grâce à la formation de nombreuses racines adventives naissant à la base des tiges.

Tiges

La tige des graminées, ou chaume, a une structure caractéristique. C’est une tige cylindrique, à section circulaire à elliptique, articulée par une succession de nœuds pleins, séparés par des entrenœuds généralement creux par résorption de la moelle. Quelques espèces ont toutefois une tige pleine, par exemple la canne à sucre dont la moelle est exploitée pour la production de sucre.

Les nœuds sont un peu plus épais que les entrenœuds et c'est à leur niveau que naissent les feuilles et les bourgeons. Les entrenœuds sont parfois quelque peu aplatis dans la zone où se développent des ramifications. Juste au-dessus du nœud, on trouve un méristème intercalaire en forme d'anneau qui détermine l'allongement de la tige.

Au niveau des nœuds, se trouvent des éléments de renfort fibreux qui donnent à la tige plus de stabilité et de résistance à la traction. Ces tiges restent ainsi souples et flexibles, et sont capables de se redresser à nouveau après une exposition au vent ou à la pluie.

Chez certains genres, il existe deux à six nœuds plus rapprochés les uns des autres (qui sont appelés « nœuds composés »), chacun d'entre eux portant la feuille correspondante. Chez Cynodon dactylon, par exemple, les nœuds sont groupés deux à deux de sorte que les feuilles paraissent opposées. En général les entrenœuds sont plus courts à la base des tiges que ceux de la partie supérieure ; lorsque de nombreux nœuds à la base de la plante sont très rapprochés, les feuilles sont disposées de telle manière qu'elles simulent une rosette.

Coupe transversale d'une tige de maïs doux.

On peut distinguer différents types de tiges chez les graminées :

- Les tiges aériennes, dressées ou ascendantes, ont généralement des entrenœuds courts à la base et progressivement plus longs jusqu'à l'apex ; elles peuvent être simples ou ramifiées.

- Les tiges rampantes croissent horizontalement sur le sol et s'enracinent au niveau des nœuds ; elles présentent souvent des nœuds composés, par exemple chez les genres Stenotaphrum et Cynodon ; lorsqu'elles donnent naissance à une nouvelle plante à chaque nœud, on les appelle « stolons » .

- Les tiges flottantes : elles flottent dans l'eau grâce à leurs entrenœuds creux ou à la présence d'aérenchyme.

- Les rhizomes sont des tiges souterraines, dont il existe deux types chez les graminées ; un premier type de rhizomes courts et incurvés, à croissance définie, générant de nouvelles plantes à côté de la touffe originelle, contribuant à augmenter son diamètre, comme chez Arundo donax et Spartina densiflora ; et un deuxième type de rhizome long, à croissance indéfinie, qui contribue à propager la plante à une certaine distance de la touffe originelle, par exemple chez Sorghum halepense et Panicum racemosum.

- Les pseudobulbes formés par un épaississement des entrenœuds de la base, enveloppés par leurs gaines foliaires, sont rares chez les graminées, on en trouve par exemple chez Amphibromus scabrivalvis et l'alpiste tubéreux aquatica.

Feuilles

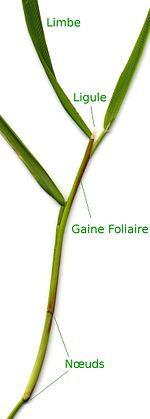

Les feuilles des graminées, à disposition alterne distique, se caractérisent par un limbe allongé, étroit, généralement linéaire à nervation parallèle. Elles sont généralement sessiles, s'attachent à la tige par une gaine. Le limbe est simple et peut être parfois aplati ou roulé en tube. La gaine, généralement fendue, entoure étroitement la tige, ses marges se chevauchant mais sans se souder (il y a des exceptions dans lesquelles la gaine forme un tube). À la jonction du limbe avec la gaine, se trouve un petit appendice membraneux situé dans la partie adaxiale, la ligule, plus rarement réduite à un groupe de poils (trichomes).

Ces différents éléments présentent une certaine variabilité :

- La gaine naît au niveau d'un nœud et entoure la tige ; elle peut être plus courte ou plus longue que l'entrenœud. Souvent, la gaine est divisée à la base, tandis que les bords s'enroulent en se superposant autour de la tige, mais chez de nombreuses espèces, les bords sont partiellement ou totalement soudés (par exemple chez les bromes) et même la ligule peut former un anneau continu autour de la tige, comme chez le genre Melica et certaines espèces de Poa. Les nervures de la gaine sont nombreuses et uniforme, bien que chez des espèces aux tiges comprimées, les gaines peuvent présenter une carène remarquable.

- la ligule est généralement membraneuse, mais chez certaines tribus, comme les Eragrostideae, les Arundinoideae et les Panicoideae, elle est formée par une bande de poils ou cils, ou est absente. Chez certains genres de Triticeae et de Poeae aux côtés de la ligule se trouvent deux oreillettes embrassant la tige.

- Chez de nombreuses espèces de bambous, il existe une contraction entre le limbe et la gaine qui ressemble à un pétiole ; souvent ce « pseudopétiole » est articulé sur le limbe et est persistant. On trouve des pseudopétioles également chez les Pharus et chez Setaria palmifolia.

- Le limbe est généralement linéaire ou lancéolé, entier et à nervation parallèle. Chez les genres tropicaux, on trouve des limbes oblongs à largement elliptiques, comme chez les genres Pharus et Olyra. Le limbe des Neurolepis (Bambusoideae) peut avoir jusqu'à quatre mètres de long. Lorsque les feuilles sont larges et planes, comme c'est le cas des genres Zea et Sorghum, il y a une nervure centrale remarquable. En revanche, chez les feuilles linéaires étroites, les nervures sont plus ou moins égales. Dans ce cas, on a des feuilles pliées longitudinalement ou enroulées. Cette caractéristique se voit parfaitement dans la première préfoliaison (préfoliaison pliée ou enroulée) et constitue un critère d'identification des espèces. Par exemple, les feuilles pliées sont typiques de Stenotaphrum secundatum, Bromus brevis, Dactylis glomerata, Axonopus compressus, Poa lanuginosa, entre autres. Les feuilles enroulées peut être vues notamment chez Lolium multiflorum, Bromus unioloides, Paspalum dilatatum. Dans certains cas, le limbe est modifié, devenant épais et subulé, comme chez Sporobolus rigens.

Caractéristiques morphologiques de la tige et de la feuille d'une graminée, le vulpin genouillé (Alopecurus geniculatus).

Appareil reproducteur

Les inflorescences sont formées d'épillets. Lorsque ceux-ci s'attachent directement sur la tige, on obtient un épi (blé, chiendent) sinon lorsqu'ils sont pédicellés, l'inflorescence est une panicule (avoine, agrostis, phragmites).

Le fruit s'appelle un caryopse.

Génétique

Le génome de graminées se caractérise par la variation importante du nombre chromosomique de base selon les espèces, ce nombre pouvant prendre les valeurs x = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 18, l'incidence élevée de la polyploïdie, estimée à 80 %, l'hybridation fréquente et l'ampleur de la variation de la taille du génome, la valeur de l'ADN 2C variant par exemple de 0,7 chez Chloris gayana à 27,6 pg chez Lygeum spartum. Le nombre total de chromosomes varie de 2n = 4 chez Zingeria biebersteiniana à 2n = 266 chez Poa litorosa (espèce polyploïde)

Caryologie

La taille et le nombre des chromosomes ont une grande importance dans la systématique des graminées. Il existe deux types chromosomiques extrêmes : le type « festucoïde » caractérisé par des chromosomes grands et un nombre chromosomique de base principalement égal à x = 7, et le type « panicoïde » avec des chromosomes petits et les nombres de base prédominants x = 9 et x = 10. Le type festucoïde se rencontre chez presque toutes les tribus de la sous-famille des Pooideae, à quelques exceptions près. Par exemple, la tribu des Stipeae a des chromosomes petits et les nombres de base x = 9, 10, 11, 12, 14, 16 et 17. Les autres sous-familles de graminées présentent le type chromosomique panicoïde avec de chromosomes petits et la prédominance des nombres de base x = 9 et 10. Chez les Bambusoideae, Ehrhartoideae et Arundinoideae, les chromosomes sont petits et le nombre de base est x = 12. Chez la sous-famille des Danthonioideae , les chromosomes sont de taille intermédiaire et le nombre de base est x = 6 et 7. La sous-famille des Chloridoideae a des chromosomes petits et plusieurs nombres de base : x = 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 14. Les Panicoideae ont toujours des chromosomes petits avec les nombres de base x = 9 et x = 10, bien que certaines espèces présentent d'autres nombres de base, variant de x = 4 à x = 19

Composition chimique

Les graines (caryopses) sont riches en amidon, qui peut se présenter sous forme de grains d'amidon individuels (seigle, blé, orge) ou de plusieurs grains d'amidon composites (avoine). Les graminées accumulent aussi dans les rhizomes et autres organes végétatifs de l'amidon, du saccharose ou des fructanes. Les fructanes se présentent, outre le type inuline non ramifié, sous la forme de type phléine ramifié. Le type de fructane qui dépend du degré de polymérisation est souvent caractéristique de l'espèce. La couche externe de l'endosperme (couche d'aleurone) des caryopses est riche en réserves de protéines. Elle contient principalement de l'albumine, des globulines, des glutélines (solubles uniquement dans des acides et bases dilués) et des prolamines (solubles dans l'éthanol à 70-80 %).

De la silice (sous forme de particules opalines de dioxyde de silicium), ou phytolithes, est souvent stockée dans l'épiderme foliaire chez de nombreuses espèces de graminées, notamment le riz. Cet élément peut représenter de 2 à 5 % de la matière sèche totale chez certaines espèces, soit 10 à 20 fois plus que chez les dicotylédones. La présence de silice dans les feuilles serait un mécanisme de défense contre les herbivores, vertébrés ou invertébrés, d'une part en augmentant leur caractère abrasif et d'autre part en réduisant leur digestibilité.

Aire de répartition

Les Poacées sont une des familles les plus cosmopolites. On les trouve sur tous les continents, y compris en Antarctique, depuis les zones équatoriales jusqu'aux cercles polaires et depuis les bords de mer jusqu'au sommet des montagnes.

Les Graminées occupent une grande place dans les paysages ouverts

Cette famille de plantes très « sociables » représente environ 20 % de la couverture végétale du globe terrestre. Elles sont l'élément dominant de plusieurs formations végétales très étendues comme la steppe, la savane, la pampa, la Prairie américaine et la pelouse alpine. Elles ont permis le développement de toute une faune herbivore.

Importance économique

La famille des graminées occupe une place essentielle dans l'économie mondiale et certaines espèces sont vitales pour l'alimentation de l'homme et de son bétail. Au niveau mondial, environ 70 % de la superficie cultivée est emblavée avec des graminées et 50 % des calories consommées par l'humanité proviennent des nombreuses espèces de graminées utilisées directement dans notre alimentation ou bien, indirectement dans l'alimentation des animaux d'élevage, en fourrage ou en grains. Les quatre espèces de plantes cultivées les plus importantes en volume de production sont des graminées : canne à sucre (Saccharum officinarum), blé, riz et maïs. L’orge et le sorgho figurent parmi les douze premières. D'autre part, diverses espèces de graminées sont utilisées dans l'industrie et pour la production d'énergie.

Graminées alimentaires

Ce sont principalement les céréales dont on consomme les grains (caryopses) soit entiers, soit moulus sous forme de farine. Ces plantes sont cultivées depuis au moins 10 000 ans. Depuis le début de leur domestication, le blé tendre (Triticum aestivum), l'orge (Hordeum vulgare) et l'avoine (Avena sativa) dans le croissant fertile au Proche-Orient, le sorgho (Sorghum bicolor) et le mil ([Pennisetum glaucum) en Afrique, le riz (Oryza sativa) dans le sud-est de l'Asie et le maïs (Zea mays) en Méso-Amérique, ont rendu possible l'établissement de communautés humaines et le développement de civilisations.

Les céréales cultivées occupent la moitié du total des terres arables et produisent annuellement 2 milliards de tonnes. Elles fournissent aussi des matières premières pour l'industrie (dérivés de l'amidon, fermentation alcoolique, etc.). Le blé (sous-famille des Pooideae, en particulier le blé panifiable Triticum aestivum), qui a commencé à être domestiqué il y quelques 10 000 ans, fournit le cinquième des calories consommées par l'homme. La plupart des formes domestiquées sont polyploïdes, et la plasticité du génome en connexion avec la polyploïdie explique le succès de la culture de cette céréale (Dubcovsky et Dvorak 2007). Le blé dur (Triticum durum) est utilisé pour produire la semoule et les pâtes alimentaires. Le maïs (Zea mays, sous-famille des Panicoideae) est une céréale aux multiples applications, de la consommation directe comme « maïs doux », à la production de farine pour la préparation de nombreux plats régionaux et même de boissons alcoolisées, et à l'utilisation industrielle des grains pour la production d'huile, de sirop de fructose, et bien d'autres applications, y compris la production plus récente de biogazole. Le riz (Oryza sativa, Oryzoideae) est, selon toute probabilité, l'espèce la plus importante au plan alimentaire, étant donné le grand nombre de personnes qui en consomment quotidiennement. L' avoine ( Avena sativa, Pooideae), l'orge (Hordeum vulgare) et le seigle (Secale cereale) sont trois autres céréales couramment utilisées comme aliments.

Outre les céréales, les graminées alimentaires comptent certaines espèces de bambous, comme Phyllostachys edulis et Sinocalamus beecheyanus dont on consomme les jeunes pousses comme légumes en Asie.

La canne à sucre, première culture mondiale par l'importance des tonnages récoltés (1,3 milliard de tonnes en 2008), est la première source de sucre.

Graminées fourragères

De nombreuses espèces de graminées permettent de produire du fourrage pour le bétail, tant dans les prairies naturelles que dans les prairies cultivées permanentes ou temporaires pâturées, fanées ou ensilées. On cultive à cet effet de nombreuses espèces de graminées vivaces, aussi bien dans les climats tempérés que dans les climats tropicaux ou subtropicaux. Les espèces fourragères des régions tempérées produisent de l'herbe principalement au printemps et en automne. Les espèces les plus courantes sont le ray-grass anglais (Lolium perenne), le dactyle (Dactylis glomerata), la fétuque élevée (Festuca arundinacea), la fétuque des prés (Festuca pratensis), la fléole des prés (Phleum pratense), Bromus unioloides (espèce endémique d'Amérique du Sud), Thinopyrum ponticum, et l'alpiste tubéreux (Phalaris aquatica). Le maïs et le sorgho sont aussi cultivés comme plantes fourragères, récoltées en plantes entières, elles sont souvent transformées en ensilage. Le maïs grain est aussi largement utilisé pour l'alimentation des porcins. Les graminées cultivées comme plantes fourragères vivaces provenant des climats tropicaux ou subtropicaux ont une production d'été et parmi elles figurent Paspalum dilatatum, Panicum elephantypes, l'Herbe de Rhodes (Chloris gayana), le mil à chandelle (Pennisetum glaucum), l'herbe de Bahia (Paspalum notatum) et Eragrostis curvula. Plusieurs autres espèces de fourrage sont annuelles, et sont utilisées pour produire de grandes quantités d'herbe au cours d'une période de production donnée, hiver ou été. Parmi les espèces d'hiver figurent les avoines (Avena fatua, Avena sativa), le seigle (Secale cereale) et l'orge (Hordeum vulgare). Pour les espèces d'été, on utilise le maïs et le sorgho fourrager (Sorghum sudanense).

En outre, certaines céréales sont utilisées en grains pour nourrir les animaux. C'est le cas du millet commun (Panicum miliaceum) et de l'alpiste (Phalaris arundinacea) pour nourrir des oiseaux, ou le maïs et le sorgho pour nourrir les bovins, les porcins et la volaille,

Graminées à usage industriel

Les utilisations industrielles des graminées sont aussi variées que la famille en elle-même. Les espèces à parfum, dont des extraits sont utilisés dans la préparation de nombreux parfum s, tels que la citronnelle (Cymbopogon citratus), dont on extrait une essence appelé huile de citronnelle) et le vétiver (Chrysopogon zizanioides).

D'autres graminées, comme l'orge brassicole (Hordeum vulgare), sont utilisées pour la préparation de malt, indispensable à la fabrication de boissons alcoolisées, telles que la bière, le whisky, le gin, etc.24. D'autres grains de céréales servent à élaborer des boissons alcooliques par fermentation, comme le saké (ou nihonshu) à partir du riz au Japon.

L'industrie huilière utilise également des grains de graminées pour produire des huiles alimentaires (comme l'huile de maïs, l'huile de germe de blé).

Diverses espèces de graminées sont exploitées pour leurs fibres. L'alfa et certaines espèces de bambous permettent de produire de la pâte à papier. On extrait de certains bambous une matière première textile, la fibre de bambou. Certains genres ont un grand intérêt en sparterie, vannerie et pour la fabrication de chaussures traditionnelles, comme les espadrilles. Tel est le cas du sparte (Lygeum spartum) et surtout de l'alfa (Stipa tenacissima), qui sont tous deux utilisés en Espagne et dans le nord de l'Afrique pour produire le spart, matière première pour la fabrication de tous ces éléments. En outre, on utilise des espèces telles que Sorghum bicolor pour faire des balais, Epicampes microura et Aristida pallens pour faire des brosses et Stipa tenacissima pour produire des éponges.

Les bambous fournissent avec leurs tiges épaisses un matériau apprécié dans le secteur de la construction (échafaudages, lamellé-collé) et une matière première pour la production de meubles et de divers objets artisanaux.

Graminée à gazon

De nombreuses espèces des genres Poa, Lolium, Festuca, Axonopus, Stenotaphrum et Paspalum, sont utilisées pour créer des pelouses dans les parcs et jardins, terrains de sport, espaces verts, et pour la végétalisation des talus de routes et voies ferrées. Agrostis capillaris et Agrostis stolonifera, en particulier, sont utilisés pour les « greens » des parcours de golf.

Graminées ornementales

Outre les graminées à gazon, de nombreuses graminées vivaces de grande taille sont devenues de plus en plus populaires pour constituer des éléments centraux dans la conception des parcs et jardins. Cela s'explique non seulement par leurs caractéristiques de longévité, d'adaptation, de rusticité et de facilité d'entretien, mais aussi par leur valeur ornementale ou par des qualités esthétiques particulières liées aux mouvements, à la transparence, à l'éclairage et aux changements saisonniers spectaculaires. Parmi les espèces utilisées comme plantes ornementales figurent notamment Alopecurus pratensis, Cortaderia selloana (Herbe de la pampa), Festuca glauca, Imperata cylindrica, Leymus condensatus, Miscanthus sinensis, Pennisetum setaceum et Phyllostachys aurea.

Production de biomasse

Les pailles des céréales, certaines espèces telles que le miscanthus peuvent être utilisées pour participer à la production d'énergie.

Autres utilisations

Différentes espèces de graminées sont utilisées pour lutter contre l'érosion et comme fixatrices des dunes. Les espèces suivantes, par exemple, sont utilisées à cet effet : Sporobolus arundinaceus, Panicum urvilleanum, Spartine ciliata, Poa lanuginosa, Ammophila arenaria, Elymus arenarius et Arundo donax (canne de Provence).

D'autres espèces comme le ray-grass d'Italie (Lolium italicum), le [[Setaria italica|moha]], le seigle (Secale cereale) sont utilisées comme engrais verts ou comme CIPAN.

Certains instruments de musique sont fabriqués avec des cannes de graminées, notamment des bambous, c'est le cas de certaines flûtes en utilisant harmonium.

D'autres espèces, telles le chiendent officinal (Elymus repens) et le chiendent pied-de-poule (Cynodon dactylon), ont été utilisées pendant des siècles comme plantes médicinales en particulier comme diurétiques.

Graminées ayant des impacts négatifs sur l'économie

Graminées adventices

De nombreuses espèces de graminées sont des mauvaises herbes des cultures. Certaines d'entre elles sont très difficiles à éradiquer ou à maîtriser, et causent d'importantes pertes de rendement en concurrençant les espèces végétales cultivées. C'est la cas par exemple du sorgho d'Alep (Sorghum halepense), du chiendent pied-de-poule (Cynodon dactylon) , du panic pied-de-coq (Echinochloa crus-galli), de la digitaire sanguine (Digitaria sanguinalis) et de Brachiaria extensa. Dans l'une des paraboles de Jésus on utilise l'exemple de la « zizanie » (Lolium temulentum), qui est devenu un lieu commun dans le langage courant.

Graminées toxiques

L'infection par certains champignons de différentes espèces de graminées peut provoquer des toxicités dangereuses pour l'alimentation humaine ou animale. C'est le cas par exemple de mycotoxines telles que celle produites par l'ergot du seigle ou certaines fusarioses.

Ennemis

Lepidoptères

Les papillons de nuit (hétérocères) suivants (classés par famille) se nourrissent de Graminées :

- Bombyx buveur Euthrix potatoria (Lasiocampidae),

- Cisseps à col orangé Cisseps fulvicollis (Arctiidae),

- Méticuleuse Phlogophora meticulosa,

- Noctuelle radicée Apamea monoglypha,

- Soyeuse Rivula sericealis (Noctuidae).

Champignons

Les cultures de Poacées sont ravagées par une multitude de contaminants fongiques dont voici les principaux genres :

- Alternaria

- Aspergillus

- Botrytis

- Claviceps

- Fusarium

- Helminthosporium

- Penicillium

- Rhizopus

- Septoria

- Stachybotrys

Bactéries

Différents pathovars de Xanthomonas translucens provoquent des flétrissements.

Systématique

La famille des Poaceae, ou Graminae, est classée parmi les plantes monocotylédones, dans l'ordre des Poales. Les graminées sont des angiospermes (Magnoliopsida). À la différence des gymnospermes, chez les angiospermes, l'ovule est enfermé dans l'ovaire.

Elle comprend environ 10 000 espèces et 600 à 700 genres, selon la classification utilisée. Les Poaceae sont subdivisées en 13 sous-familles de tailles très inégales, elles-mêmes subdivisées en 46 tribus. Les sous-familles peuvent être regroupées du point de vue phylogénétique en deux groupes principaux, le clade BEP et le clade PACMAD.

Le genre type de la famille des Poaceae est Poa (les pâturins).

- Voir la liste complète des genres

Vue d'ensemble de la classification des Poaceae avec indication des principaux genres

|

Pharus latifolius, sous-famille des Pharoideae.

- sous-famille des Pharoideae L.G.Clark & Judz. : comprend une seule tribu avec un seul genre et d’une à douze espèces :

- Tribu des Phareae Stapf

- Pharus P.Browne : environ sept espèces originaires du Nouveau-Monde.

- Tribu des Phareae Stapf

- sous-famille des Puelioideae L.G.Clark, M.Kobay., S.Mathews, Spangler & E.A.Kellogg : comprend deux tribus avec un seul genre et au total onze espèces d’Afrique tropicale :

- Tribu des Puelieae Soderstr. & R.P.Ellis :

- Puelia Franchet : environ cinq espèces originaires d’Afrique tropicale .

- Tribu des Guaduelleae Soderstr. & R.P.Ellis :

- Guaduella Franchet : environ six espèces d’Afrique tropicale.

- Tribu des Puelieae Soderstr. & R.P.Ellis :

- sous-famille des Bambous (Bambusoideae Luerss.) : dans ce groupe la structure des fleurs est relativement originale et présente trois lodicules et six étamines, la fleur n’est pas aussi fortement réduite que dans la plupart des autres sous-familles. Les tiges sont souvent ligneuses : comprend deux tribus avec environ 98 genres et environ 1200 espèces :

- Tribu des Arundinarieae Nees ex Asch. & Graebn.

- Tribu des Bambuseae Kunth ex Dumort.

- Tribu des Olyreae Kunth ex Spenn.

Riz (Oryza sativa), sous-famille des Ehrhartoideae.

Aristida acuta, sous-famille des Aristidoideae.

Blé tendre (Triticum aestivum), sous-famille des Pooideae.

- sous-famille des Ehrhartoideae Jacq.-Fél. ex Caro (= Oryzoideae Parodi ex Conert) : la structure des fleurs est relativement primitive et présente trois lodicules et six étamines, la fleur n’est pas aussi fortement réduite que dans la plupart des autres sous-familles : comprend quatre tribus avec environ 19 genres et environ 120 espèces :

- Tribu des Ehrharteae Nevski : comprend deux genres :

- Ehrharta Thunb. (syn. : Diplax Sol. ex Benn., Microlaena R.Br., Microchlaena Spreng. orth. var., Tetrarrhena R.Br., Trochera L.C.M.Richard nom. rej.) : répandu en Afrique et dans les îles du Pacifique Sud.

- Zotovia Edgar & Connor (syn. : Petriella Zotov) : environ trois espèces présentes en Nouvelle-Zélande.

- Tribu des Phyllorachideae C.E.Hubb. : comprend deux genres avec seulement trois espèces en Afrique et à Madagascar :

- Humbertochloa A.Camus & Stapf : deux espèces seulement, l'une de Madagascar et l'autre de Tanzanie.

- Phyllorachis Trimen : comprend une seule espèce :

- Phyllorachis sagittata Trimen : originaire de Tanzanie, cette espèce se répand en Afrique australe tropicale.

- Tribu des Streptogyneae C.E.Hubb. ex C.E.Calderón & Soderstr. : comprend un seul genre :

- Streptogyna P.Beauv. : environ deux espèces répandus dans les régions tropicales.

- Tribus Oryzeae Dumort. : comprend environ douze genres :

- Oryza L. (riz) : comprend environ 20 espèces.

- Zizania L. (riz sauvage) : quatre espèces, dont deux présentes en Asie orientale et deux en Amérique du Nord ; introduites dans de nombreuses parties du monde (néophytes s)

- Leersia Sw. : comprend environ 17 espèces.

- Chikusichloa Koidz. : trois espèces originaires de Chine, de Sumatra, du Japon, et des îles Ryukyu.

- Hygroryza Nees : comprend une seule espèce :

- Hygroryza aristata (Retz.) Nees ex Wight & Arn. Originaire d’ Indonésie.

- Luziola Juss. : environ onze espèces du Nouveau Monde.

- Zizaniopsis Döll & Asch. : environ cinq espèces d’Amérique du Sud.

- Porteresia Tateoka : comprend une seule espèce :

- Porteresia coarctata (Roxb.) Tateoka : originaire de l’Inde et du Myanmar.

- Rhynchoryza Baill. : comprend une seule espèce :

- Rhynchoryza subulata (Nees) Baill. : originaire du Brésil.

- Maltebrunia Kunth : environ cinq espèces d’Afrique et de Madagascar.

- Prosphytochloa Schweick. : comprend une seule espèce :

- Prosphytochloa prehensilis (Nees) Schweick. : originaire d’Afrique du Sud.

- Potamophila R.Br. : comprend une seule espèce :

- Potamophila parviflora R.Br. endémique du nord des Nouvelle-Galles du Sud.

- Tribu des Ehrharteae Nevski : comprend deux genres :

- Sous-famille des Pooideae Benth. : comprend 15 tribus avec environ 202 genres et environ 3300 espèces : sur la systématique de cette sous-famille voir Pooideae.

- sous-famille des Aristidoideae Caro : comprend une seule tribu avec trois genres et environ 350 espèces :

- Tribu des Aristideae C.E.Hubb. :

- Aristida L. : comprend 330 espèces.

- Sartidia De Winter : cinq espèces originaires d’Afrique et de Madagascar.

- Stipagrostis Nees : environ 56 espèces originaires d’Afrique et de la Russie d'Europe méridionale à la Chine et à l'Inde.

- Tribu des Aristideae C.E.Hubb. :

Port, feuilles et inflorescences de Cortaderia jubata, sous-famille des Danthonioideae.

- sous-famille des Danthonioideae : comprend une seule tribu :

- Tribu des Danthonieae : comprend 17 à 26 genres avec environ 250 espèces :

- Austroderia N.P.Barker & H.P.Linder : les cinq espèces de ce genre sont originaires de Nouvelle-Zélande.

- Capeochloa H.P.Linder & N.P.Barker : trois espèces originaires du Cap.

- Chaetobromus Nees : comprend une seule espèce :

- Chaetobromus involucratus (Schrad.) Nees : présent avec trois espèces du sud de la Namibie à l'Afrique du Sud.

- Chimaerochloa H.P.Linder : comprend une seule espèce :

- Chimaerochloa archboldii (Hitchc.) Pirie & H.P.Linder : endémique de Nouvelle-Guinée.

- Chionochloa Zotov : environ 26 espèces originaires de Nouvelle-Zélande, de Nouvelle-Guinée, répandues dans le sud et l'Australie et sur l’ île de Lord Howe.

- Herbes de la pampa (Cortaderia Stapf) : environ 24 espèces d’Amérique du Sud, de Nouvelle-Zélande et de Nouvelle-Guinée, dont :

- Herbe de la pampa (Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn.)

- Danthonia DC. : environ 100 espèces d’Eurasie, d’Afrique du Nord, de Macaronésie et du Nouveau Monde.

- Geochloa H.P.Linder & N.P.Barker : les trois espèces sont originaires du Cap.

- Merxmuellera Conert : environ sept espèces d’Afrique et de Madagascar.

- Notochloe Domin : comprend une seule espèce :

- Notochloe microdon (Benth.) Domin : originaire des Sud.

- Pentameris P.Beauv. : environ 81 espèces d’Afrique, de Madagascar et se propageant dans la péninsule arabique, rencontrées également sur l’île Amsterdam et l’île Saint-Paul.

- Plinthanthesis Steud. : environ trois espèces originaires du sud de l’Australie.

- Pseudopentameris Conert : environ quatre espèces provenant du Cap.

- Rytidosperma Steud. : environ 74 espèces de la Malaisie à l'Australasie, présentes aussi dans les îles hawaïennes, l'île de Pâques et le sud de l’Amérique du Sud.

- Schismus P.Beauv. : environ cinq espèces présentes en Macaronésie en Afrique, dans le bassin méditerranéen et de la péninsule arabique à la Mongolie et à l'ouest de l'Himalaya.

- Tenaxia N.P.Barker & H.P.Linder : environ huit espèces d’Afrique, du Yémen et de l'Afghanistan à l'Himalaya.

- Tribolium Desv. : environ 16 espèces originaires d’Afrique du Sud.

- Tribu des Danthonieae : comprend 17 à 26 genres avec environ 250 espèces :

Canne de Provence (Arundo donax), sous-famille des Arundinoideae.

Eragrostis cilianensis, sous-famille des Chloridoideae.

Sorgho commun (Sorghum bicolor, sous-famille des Panicoideae.

- sous-famille des Arundinoideae : comprend une seule tribu :

- Tribu des Arundineae : comprend 14 à 19 genres avec 36 à 38 espèces :

- Alloeochaete C.E.Hubb. : espèces d’Afrique australe tropicale et de Tanzanie.

- Amphipogon R.Br. : environ huit espèces répandues en Australie.

- Arundo L. : regroupe trois espèces originaires pour deux d’entre elles du bassin méditerranéen et une de Taïwan

- Canne de Provence (Arundo donax L.)

- Crinipes Hochst. : deux espèces d’Éthiopie, du Soudan et de l’Ouganda.

- Danthonidium C.E.Hubb. : comprend une seule espèce :

- Danthonidium gammiei (Bhide) C.E.Hubb. : originaire de l'ouest de l'Inde.

- Dichaetaria Nees : comprend une seule espèce :

- Dichaetaria wightii Nees ex Steud. : originaire du sud de l'Inde et du Sri Lanka.

- Diplopogon R.Br : comprend une seule espèce :

- Diplopogon setaceus R.Br : endémique du sud-ouest de l’Australie.

- Dregeochloa Conert : seulement deux espèces originaires d'Afrique australe.

- Elytrophorus P.Beauv : Mit nur zwei Espèces, die in den Tropen und Subtropen der Alten Welt à Australien vorkommen.

- Hakonechloa Makino ex Honda : comprend une seule espèce :

- Hakonechloa macra (Munro) Honda : endémique du Japon.

- Leptagrostis C.E.Hubb : comprend une seule espèce :

- Leptagrostis schimperiana (Hochst.) C.E.Hubb : endémique d’Éthiopie.

- Pfeifengräser (Molinia Schrank) : de deux à cinq espèces originaires d’Eurasie.

- Monachather Steud : comprend nur eine Art.

- Monachather paradoxus Steud : originaire d’Australie.

- Nematopoa C.E.Hubb : comprend une seule espèce :

- Nematopoa longipes (Stapf & C.E.Hubb.) C.E.Hubb : indigènes en Zambie et au Zimbabwe.

- Phaenanthoecium C.E.Hubb : comprend une seule espèce :

- Phaenanthoecium koestlinii (Hochst. ex A.Rich.) C.E.Hubb : Ihre Heimat ist Äthiopien, Eritrea, der Sudan und der Jemen.

- Phragmites Adans : environ quatre espèces à répartition quasi-cosmopolite :

- roseau commun (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.)

- Piptophyllum C E.Hubb : comprend une seule espèce :

- Piptophyllum welwitschii (Rendle) C.E. Hubb : originaire d’Angola.

- Styppeiochloa De Winter : deux espèces d’Afrique australe et de Madagascar.

- Zenkeria Trin : environ cinq espèces originaires de l’Inde et du Sri Lanka.

- Tribu des Arundineae : comprend 14 à 19 genres avec 36 à 38 espèces :

- sous-famille des Chloridoideae : comprend cinq tribus avec environ 145 genres et quelques 1400 espèces : sur la systématique de cette sous-famille voir Chloridoideae.

- sous-famille des Centothecoideae : comprend deux tribus avec 13 genres et quelques 45 espèces :

- Tribu des Centotheceae Ridl.

- Centotheca Desv : environ quatre espèces originaires d’Afrique et d’Asie tropicales.

- Megastachya P.Beauv : deux espèces seulement originaires de Madagascar, dont l’une est répandue aussi en Afrique tropicale et australe.

- Tribu des Thysanolaeneae C.E.Hubb

- Thysanolaena Nees : comprend une seule espèce :

- Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda : répandue en Asie tropicale et subtropicale.

- Thysanolaena Nees : comprend une seule espèce :

- Tribu des Centotheceae Ridl.

- sous-famille des Panicoideae Link : comprend sept tribus, 216 genres et environ 3270 espèces : sur la systématique de cette sous-famille voir Panicoideae.

- Non classés dans une sous-famille :

- Tribu des Eriachneae : comprend deux genres :

- Eriachne R.Br. : environ 48 espèces présentes de l'Asie du Sud à l'Australie.

- Pheidochloa S.T.Blake : seulement deux espèces de Nouvelle-Guinée et de l’Australie tropicale.

- Tribu des Micraireae : comprend une seule espèce :

- Micraira F.Muell. : environ 15 espèces très répandues en Australie tropicale.

- Tribu des Eriachneae : comprend deux genres :

Date de dernière mise à jour : 08/05/2025

Ajouter un commentaire