PRIMULACEAE

Les Primulaceae (Primulacées en français) sont une famille de plantes à fleurs dicotylédones de l'ordre des Ericales, selon la classification phylogénétique, qui comprend 1 000 espèces réparties en une vingtaine de genres.

Ce sont des plantes herbacées, le plus souvent pérennes, souvent rhizomateuses ou tubéreuses des régions froides à tropicales. Cette famille est particulièrement présente dans les régions tempérées de l'hémisphère nord.

Parmi les genres recensés, on peut citer en France métropolitaine :

Primulaceae

Primula auricula.

Famille

Primulaceae

Batsch ex Borkh., 1797

Classification APG III (2009)

Étymologie

Le nom vient du genre type Primula, du latin Primulus, « tout premier », sous-entendu ver - veris « du Printemps », nom vernaculaire traditionnel de ces plantes en français et en italien.

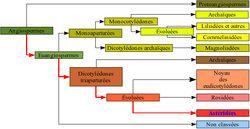

Classification

Les contours de cette famille sont encore en discussion (en particulier les liens avec la famille voisine des Myrsinacées).

La classification phylogénétique APG (1998) situe cette famille dans l'ordre des Ericales et la réduit aux genres suivants :

- Androsace, Bryocarpum, Cortusa, Dionysia, Dodecatheon, Hottonia, Kaufmannia, Omphalogramma, Pomatosace, Primula, Soldanella, Vitaliana.

Primula veris.

Primula vulgaris.

Anagallis arvensis.

Lysimachia vulgaris.

Cyclamen persicum.

Soldanella alpina.

Liste des genres

La classification phylogénétique APG III (2009) inclut dans cette famille les genres précédemment placés dans les familles Maesaceae, Myrsinaceae, Theophrastaceae.

Selon Angiosperm Phylogeny Website (30 juin 2010) :

Selon NCBI (30 juin 2010) (Plus conforme à APGIII puisqu'il incorpore les genres anciennement dans Maesaceae, Myrsinaceae, Theophrastaceae) :

Selon DELTA Angio (30 juin 2010) :

Selon ITIS (30 juin 2010) :

Primulacées Vent.

Y compris Anagallidaceae Baudo, Lysimachieae (Lysimachiaceae) Juss., Samolineae (Samolaceae) Dum. Hors Coridaceae, Myrsinaceae, Theophrastaceae

Port et forme des feuilles. Herbacées ; à suc coloré, ou non laticifères et sans suc coloré. Vivace (généralement), ou annuelle ; avec une agrégation basale de feuilles, ou sans agrégation basale ni terminale de feuilles ; souvent rhizomateuse ou tubéreuse. Hydrophyte (Hottonia), ou hélophyte à xérophyte (beaucoup d'alpines) ; l'hydrophyte Hottonia est enracinée. Feuilles alternes, ou opposées, ou verticillées ; lorsqu'elles sont alternes, spiralées ; pétiolées à sessiles ; non gainantes ; glanduleuses (apparemment peu fréquentes, par exemple chez certaines espèces d’Anagallis), ou non glanduleuses (la plupart du temps) ; simple. Limbe entier (généralement), ou disséqué ; chez Hottonia, pennatifide ; pennatinervé ou palmatinervé ; nervé croisé. Feuilles exstipulées. Bords du limbe crénelés à dentés (généralement), ou entiers. Feuilles sans méristème basal persistant.

Anatomie foliaire. Hydathodes fréquemment présents. Stomates présents ; anomocytaires.

Limbe dorsiventral (habituellement) ou centrique ; avec ou sans cavités sécrétoires. Cavités sécrétoires schizogènes ou lysigènes (à contenu rouge). Mésophylle généralement sans cristaux d'oxalate de calcium. Nervures mineures des feuilles avec cellules de transfert de phloème (de façon variable, chez Anagallis seulement), ou sans cellules de transfert de phloème (Anagallis, Auricula, Cyclamen, Dodecatheon, Glaux, Lysimachia, Primula, Samolus, Sodanella).

Anatomie de la tige. Cavités sécrétoires présentes ou absentes (?). Cambium liégeux présent ou absent (?) ; initialement profond ou superficiel. Nœuds unilacunaires. Tissu vasculaire primaire en cylindre, sans faisceaux séparés, ou comprenant un anneau de faisceaux, ou en deux ou plusieurs anneaux de faisceaux jusqu'à des faisceaux dispersés. Épaississement secondaire absent, ou se développant à partir d'un anneau cambial conventionnel, ou anormal (Hottonia, Primula pp). Xylème à fibres libriformes ; avec vaisseaux. Parois terminales des vaisseaux simples. Plastes criblés de type S.

Type reproducteur, pollinisation. Plantes hermaphrodites ; souvent hétérostyles. Pollinisation entomophile.

Morphologie de l'inflorescence, des fleurs, des fruits et des graines. Fleurs solitaires ou regroupées en « inflorescences » ; en capitules, en ombelles et en panicules. Inflorescences scapiflores (souvent) ou non scapiflores ; terminales (généralement) ou axillaires ; en ombelles, panicules ou capitules. Fleurs ébractéolées ; petites ou moyennes ; régulières ; (3–)5(–9) mères ; cycliques ; tétracycliques ou pentacycliques. Hypanthium libre absent.

Périanthe avec calice et corolle distincts (habituellement), ou sépaline (la corolle étant absente chez Glaux) ; (6–)10(–18) ; 2 verticillés (habituellement), ou 1 verticillé ; isomère. Calice (3–)5(–9) ; 1 verticillé ; gamosépale ; régulier ; persistant (habituellement) ; imbriqué ou contorsionné (par exemple Anagallis) ; avec le membre médian postérieur. Corolle (3–)5(–9) ; 1 verticillée ; appendiculée (avec des écailles staminodales), ou non appendiculée ; gamopétale ; imbriquée ou contorsionnée ; régulière ; verte, ou blanche, ou jaune, ou rouge, ou rouge, ou violette, ou bleue. Pétales profondément bifides à bilobés, ou entiers.

Androcée (3–)5(–9), ou 10. Membres androcées adnés (à la corolle) ; libres les uns des autres ; 1 verticillé, ou 2 verticillés. Androcée exclusivement composé d'étamines fertiles, ou comprenant des staminodes (par exemple, les écailles antépétales de Samolus et Soldanella). Staminodes, lorsqu'ils sont présents, 4–6 (en alternance avec les étamines) ; lorsqu'ils sont identifiables, externes aux étamines fertiles (au sens d'être insérés plus haut sur la corolle) ; lorsqu'ils sont présents, pétaloïdes à non pétaloïdes (« écailles », ou similaires aux filaments staminaux). Étamines (3–)5(–9) ; insérées près de la base du tube de la corolle, ou à mi-chemin du tube de la corolle, ou dans la gorge du tube de la corolle ; isomères au périanthe ; alternisépales ; opposées aux membres de la corolle. Anthères déhiscentes par des pores, ou déhiscentes par des fentes longitudinales ; introrse ; tétrasporangiées. Endothécie développant des épaississements fibreux. Microsporogénèse simultanée. Les tétrades de microspores initiales sont tétraédriques. Paroi de l'anthère initialement avec une couche médiane. Tapetum glandulaire. Grains de pollen aperturés ; (2–)3 aperturés, ou 3–10 aperturés ; colpatés (3–10), ou colporés (alors généralement tricolpatés ou -colporoïdés, parfois syn- ou parasyncolpatés) ; 2-loculaires (dans 6 genres).

Gynécée supposément à 5 carpelles. Carpelles généralement isomères avec le périanthe. Le pistil est unicellulaire. Gynécée syncarpe ; eu-syncarpe ; supérieur (généralement), ou partiellement infère (Samolus). Ovaire 1 loculaire (et aucune preuve de cloisons). Gynécée stylé. Styles 1 ; atténués de l'ovaire ; apical. Canal stylaire présent. Stigmates 1 (simples) ; type sec ; papilleux ou non papilleux ; type Groupe II. Placentation centrale libre. Ovules dans la cavité unique (5–)7–100 (généralement « nombreux ») ; ascendants ; non arillés ; anatropes ou hémianatropes ; bitégumentés ; ténuinucellés. Tégument externe contribuant au micropyle. Endothélium différencié. Développement du sac embryonnaire de type Polygonum. Noyaux polaires fusionnant seulement après la fécondation de l'un d'eux, ou fusionnant simultanément avec le gamète mâle (?). Cellules antipodales formées ; 3 ; non proliférantes. Synergides allongées. Formation d'un endosperme nucléaire. Embryogénie caryophyllée.

Fruit non charnu ; déhiscent (habituellement), ou indéhiscent (rarement) ; une capsule (habituellement), ou capsulo-indéhiscente. Capsules valvulaires, ou denticides (habituellement à cinq valves et déhiscentes par des dents apicales), ou circonscissiles (rarement). Fruit (1–)2–100 graines (c'est-à-dire « nombreuses »). Graines endospermiques. Albumen huileux. Graines avec amyloïde. Cotylédons 1 (Cyclamen), ou 2 ; semi-cylindriques. Embryon achlorophyllien (5/10) ; droit.

Plantule. Germination phanérocotylaire.

Physiologie, biochimie. Non cyanogène. Alcaloïdes présents (rarement), ou absents. Iridoïdes non détectés. Proanthocyanidines présentes (presque toujours), ou absentes (Soldanella) ; cyanidine, ou cyanidine et delphinidine. Flavonols présents ; kaempférol et quercétine, ou kaempférol, quercétine, et myricétine. Acide ellagique présent (Hottonia), ou absent (habituellement — 14 espèces, 7 genres). Arbutine absente. Saponines/sapogénines présentes, ou absentes. Accumulation d'aluminium non trouvée. C3. Physiologie C3 enregistrée directement dans Anagallis, Androsace, Lysimachia, Primula. Anatomie de type non C4 (Androsace, Lysimachia, Samolus).

Géographie, cytologie. Zone froide à tropicale. Répandue, mais centrée dans la zone tempérée du Nord. X = 5, 8–15, 17, 19, 22.

Taxonomie. Sous-classe des Dicotyledonae ; Tenuinucelli. Super-ordre des Primuliflorae de Dahlgren ; Primulales. Sous-classe des Dilleniidae de Cronquist ; Primulales. Angiospermes de base APG 3 ; eudicotylédones de base ; Super-ordre des Asteranae ; Ordre des Ericales.

Espèce 1000. Genres 20 ; Anagallis, Androsace, Ardisiandra, Bryocarpum, Cortusa, Cyclamen, Dionysia, Dodecatheon, Glaux, Hottonia, Kaufmannia, Lysimachia, Omphalogramma, Pelletiera, Pomatosace, Primula, Samolus, Soldanella, Stimpsonia, Trientalis.

Après avoir analysé une combinaison de séquences d'acides nucléiques des gènes chloroplastiques rbc L, ndh F et atp B, Källersjö et al. (2000) confirment les affirmations antérieures selon lesquelles les Primulaceae et les Myrsinaceae, telles que traditionnellement circonscrites, sont paraphylétiques, avec (par exemple) Anagallis, Ardisiandra, Coris, Lysimachia et Trientalis appartenant aux clades myrsinacés plutôt qu'aux clades primulacées. Plutôt que de fusionner tous les genres en une seule famille supposée monophylétique, Anderberg et al. (2000) proposent d'élever Maesa au rang de famille et d'ajuster le contenu des Myrsinaceae et Primulaceae. Il serait plus judicieux de classer Samolus (avec des staminodes et une ovaire semi-inférieure) parmi les Theophrastaceae.