PIPERACEAE

Les Piperaceae (Pipéracées) sont une famille de plantes à fleurs de l'ordre des Piperales de divergence ancienne.

Ce sont des lianes, des arbustes ou des petits arbres des régions tropicales.

On peut citer le genre Piper avec Piper nigrum le poivrier qui produit le poivre noir (en fait rouge, noir, blanc ou vert selon le stade de maturation de la baie).

Piperaceae

Piper magnificum

Famille

Piperaceae

Giseke (1792)

Classification APG III (2009)

Étymologie

Le nom vient du genre piper mot latin issu du grec peperi qui lui-même vient du sanskrit pippali.

Classification

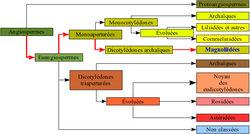

Selon la classification phylogénétique APG II (2003), la composition est différente et inclut le genre Peperomia.

Liste des genres

Selon Angiosperm Phylogeny Website (29 mars 2010) :

Selon NCBI (29 mars 2010) :

Selon DELTA Angio (29 mars 2010) :

Selon ITIS (29 mars 2010) :

Piperaceae CA Agardh

À l'exclusion des Peperomiaceae

Port et forme des feuilles. Arbustes, lianes ou arbres (petits) ; contenant des huiles essentielles. Plantes succulentes ou non succulentes. Autoporteuses ou grimpantes. Croissance de la tige nettement sympodiale (souvent), ou non nettement sympodiale. Mésophyte. Feuilles alternes ; spiralées ; herbacées ou charnues ; pétiolées ; engainantes. Gaines foliaires non tubulaires ; à bords libres. Feuilles glanduleuses ou non glanduleuses ; aromatiques ; simples. Limbe entier ; pennatinervé ou palmatinervé (ou penné-palmé) ; croisé veiné. Feuilles stipulées. Stipules intrapétiolaires (adnées). Bords du limbe entiers. Feuilles sans méristème basal persistant.

Anatomie foliaire. Hydathodes fréquemment présents. Stomates présents ; cyclocytaires ou anisocytaires.

Hypoderme adaxial généralement présent. Lame dorsiventrale. Mésophylle avec cellules sphériques à huile éthérée.

Anatomie de la tige. Cambium liégeux présent ; initialement superficiel. Nœuds trilacunaires à multilacunaires (avec trois à cinq traces ou plus). Tissu vasculaire primaire en faisceaux dispersés. Faisceaux médullaires présents. Phloème interne absent. Épaississement secondaire évoluant d'un anneau cambial conventionnel vers une anomalie ; à partir d'un anneau cambial unique. Phloème « inclus » absent. Xylème sans trachéides fibreuses ; avec fibres libriformes (parfois cloisonnées). Parois terminales des vaisseaux scalariformes ou simples. Bois étagé à non étagé ; parenchyme paratrachéal. Plastes criblés de type S.

Type reproducteur, pollinisation. Fleurs unisexuées absentes. Plantes hermaphrodites.

Morphologie de l'inflorescence, des fleurs, des fruits et des graines. Fleurs regroupées en « inflorescences » ; en spadices ou en épis. Inflorescences axillaires, ou opposées aux feuilles (généralement), ou épiphylles ; en épis ou en spadices ; celles-ci sont simples ou en ombelles. Fleurs bractéacées ; minuscules à petites.

Périanthe absent.

Androcée 1–10. Membres androcées unis au gynécée (adnés à sa base), ou libres du gynécée ; libres les uns des autres à cohérents ; souvent plus ou moins 1 adelphe (les filaments joints à la base). Androcée exclusivement composé d'étamines fertiles, ou comprenant des staminodes. Staminodes, lorsqu'ils sont présents, sous forme d'étamines arrêtées. Étamines 1–10. Anthères déhiscentes par des fentes longitudinales (via deux fentes) ; extrorse ; tétrasporangiées. Endothécie développant des épaississements fibreux. Épiderme de l'anthère persistant. Microsporogénèse simultanée. Paroi de l'anthère initialement avec une couche intermédiaire, ou initialement avec plus d'une couche intermédiaire (1 ou 2) ; de type « monocotylédone ». Tapetum glandulaire. Grains de pollen ouverts à non ouverts ; lorsqu'ils sont visiblement ouverts, 1 ouvert ; sillonné ; 2 cellules.

Gynécée (2–)4 carpelles. Le pistil est unicellulaire. Gynécée syncarpe ; synstylovaire ; supère. Ovaire loculaire. Stigmates 1–5 ; type sec ; papillaire ; type Groupe II. Placentation basale. Ovules dans la cavité unique 1 ; ascendants ; orthotropes ; bitégumentés ; crassinucellés. Tégument externe contribuant ou non au micropyle. Développement du sac embryonnaire de type Fritillaria. Noyaux polaires fusionnant avant la fécondation. Cellules antipodales formées ; en prolifération. Synergides peu différenciées. Formation de l'albumen cellulaire ou nucléaire. Embryogénie pipérade.

Fruit charnu, indéhiscent, de type baie. Gynécies de fleurs adjacentes se combinant pour former un fruit multiple. Fruit à une seule graine. Graines peu endospermiques. Périsperme présent (abondant). Embryon rudimentaire au moment de la libération des graines.

Plantule. Germination phanérocotylaire.

Physiologie, biochimie. Non cyanogène. Alcaloïdes présents (presque toujours) ou absents. Iridoïdes détectés (de façon douteuse) ou non détectés. Proanthocyanidines absents. Flavonols absents. Acide ellagique absent (2 genres). Saponines/sapogénines présentes (?) ou absentes. Accumulation d'aluminium démontrée ou non trouvée. CAM. Anatomie de type non C4 (Piper).

Géographie, cytologie. Subtropical à tropical. Pantropical. X = 12(?).

Taxonomie. Sous-classe des Dicotyledonae ; Crassinucelli. Super-ordre des Nymphaeiflorae de Dahlgren ; Piperales. Sous-classe des Magnoliidae de Cronquist ; Piperales. Angiospermes à trois noyaux ; Super-ordre des Magnolianae ; Ordre des Piperales.

Espèce 2000. Genres 7 ou 8 ; Circaeocarpus (= Zippelia), Lindeniopiper, Ottonia, Piper, Pothomorphe, Sarcorhachis, Trianaeopiper, Zippelia (~ Piper).

Utilisations économiques, etc. Piper nigrum est la source des grains de poivre noir et blanc (respectivement mûrs et non mûrs) ; d'autres sont largement cultivés comme plantes d'intérieur.