Rumex obtusifolius - Patience à feuilles obtuses

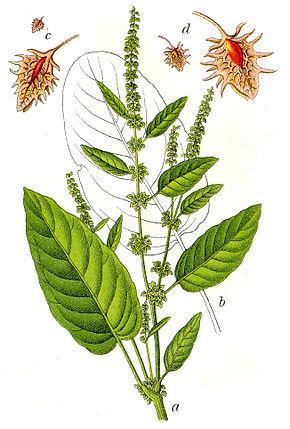

Les rumex, comme les renouées constituent les deux genres arvales de la famille des Polygonaceae. Ils en possèdent les deux caractéristiques, à savoir, la présence d’une gaine membraneuse (ochréa) entourant la tige au niveau des nœuds, par ailleurs nombreux et bien marqués et l’apétalie. Les pièces du périanthe (nommé souvent périgone) sont des tépales. Chez les Rumex, les tépales internes appelés valves, appliqués contre le fruit, munis ou non de granules et de dents, permettent pour certaines espèces de lever les difficultés de la détermination.

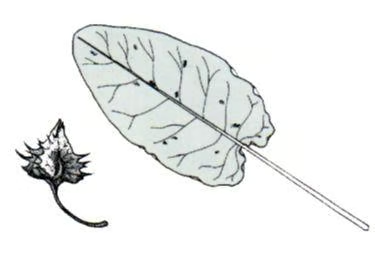

Plantule

Les germinations, fréquentes, s’observent toute l’année, avec un pic printanier. La plantule a des feuilles alternes disposées en rosette. Sa teinte est vert foncé.

- Les cotylédons, elliptique-allongés, ont une taille moyenne (13 à 18 mm x 2.5 à 4 mm), avec un pétiole atteignant 4 à 6 mm de long à complet développement.

- La première feuille est ovale-arrondie, à la base droite ou légèrement cordiforme.

- Les feuilles suivantes, d’abord ovales-arrondies, puis ovales, sont cordiformes. Toutes les feuilles, à long pétiole canaliculé, naissent enroulées en double cigare sur leur face inférieure, à l’intérieur d’une gaine membraneuse et blanchâtre.

- Le limbe des feuilles adultes des rosettes développées est ovale-allongé, cordiforme à la base et obtus ou aigu au sommet. Son bord est sinué-crénelé. Dès la première feuille, à l’image de nombreux rumex, des ponctuations rouge brique sont souvent présentes sur les limbes. Les bourgeons axillaires démarrent précocement et confèrent aux plantules développées un aspect buissonnant.

Plante adulte

Le rumex à feuilles obtuses est une plante pluriannuelle grâce à des bourgeons de remplacement nés au niveau du collet. L’espèce par le travail du sol, peut même devenir vivace par suite de l’éclatement ou de segmentation de la racine charnue et la formation concomitante de drageons.

La tige dressée et peu ramifiée, robuste, sillonnée dans sa partie apicale, mesure de 50 à 120 cm de hauteur.

Les feuilles caulinaires, pétiolées, longues et larges, sont ovales-allongées, cordiformes et sinuées-crénelées.

La floraison à lieu de juin à septembre. Les fleurs, vertes ou rougeâtres, sont disposées en panicules de verticilles. Le fruit, à une seule graine trigone, est muni de valves épineuses.

Distribution – Écologie – Nuisibilité

L’espèce est commune dans presque toute la France. Fréquente, abondante localement et alors très nuisible, elle colonise l’ensemble des grandes cultures, les prairies, les vignes et les vergers. Nitrophile, liée aux assolements fourragers, elle montre une prédilection pour les sols frais, bien drainés, argilo-limoneux, limoneux ou silico-argileux, de préférence acides et souvent un peu ombragés (environnement bocager).

La Patience à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius L.), également appelée Patience sauvage ou Rumex à feuilles obtuses, est une plante adventice du genre Oseille et de la famille des Polygonacées. Originaire d'Europe, on la trouve maintenant dans de nombreuses autres régions à travers le monde. Sa présence en grande quantité indique un sol argileux trop tassé, victime d'un engorgement en matière organique et parfois en eau.

Rumex obtusifolius

Patience à feuilles obtuses

Nom binominal

Rumex obtusifolius

L., 1753

Classification phylogénétique

Dénominations

- Nom scientifique : Rumex obtusifolius L., 1753

- Noms vulgaires (vulgarisation scientifique), recommandés ou typiques : la Patience à feuilles obtuses, la Patience sauvage ou le Rumex à feuilles obtuses

- Noms vernaculaires (langage courant), pouvant désigner éventuellement d'autres espèces (notamment Rumex crispus) : localement, cette plante est aussi appelée doche, grande doche en Normandie (De Dol de Bretagne au Pays d'Auge) ou dogue dans le nord Cotentin ou près des iles anglo-normande (dock en anglais), parelle en Bretagne, paradelle en Limousin ou encore lapé en Savoie.

Description

Fleurs de la Patience à feuilles obtuses

Appareil végétatif

Rumex obtusifolius mesure 50 cm à 1,20 m de hauteur, pouvant atteindre exceptionnellement 1,50 m. Elle se développe avec une grande vigueur et peut atteindre sa taille maximale dès la première année. Espèce géophyte ou hémicryptophyte, elle se reproduit soit de manière sexuée (par la production de graines) soit par drageonnement à partir de ses rhizomes, et ce, même s'ils sont coupés ou cassés. Elle est dotée d'une racine pivotante tubérisée, pouvant atteindre 2,50 mètres de profondeur. Sa couleur jaune safran à l'intérieur indique la présence de composés phénoliques phytotoxiques (notamment des anthraquinones) à action bactéricide, ce qui rend la racine et fongicide cette charge chimique la protège contre les attaques des bactéries et des champignons ce qui la rend très résistante à la décomposition et aux attaques des rongeurs en hiver notamment. Dès l'âge de trois ans, cette racine créé des racines adventives secondaires latérales qui se ramifient et finissent par devenir à leur tour des racines principales : le pied originel a ainsi colonisé l'espace par reproduction asexuée ou clonale. Ce développement latéral est une stratégie de type phalange permettant une certaine mobilité végétative.

Elle est facilement reconnaissable à ses feuilles pétiolées, ovales, très grandes (jusqu'à 20 cm de longueur), d'un vert glabre et dont le goût est peu acide. Le limbe est composé d'un tissu mou, un peu épais. Les bords des feuilles sont légèrement « soufflés » ou ondulés. L'oseille crépue (Rumex crispus) est très similaire en apparence, mais avec des feuilles plus minces. Les pousses végétatives naissent du collet des rosettes hivernales. La période de végétation va de février à novembre.

Les tiges dressées, cannelées et un peu ramifiées à leur sommet, ont des nœuds couverts par une mince ochrea, une caractéristique de la famille des Polygonaceae.

Les semis peuvent être identifiés par les feuilles ovales rouges avec des tiges et des feuilles roulées.

Appareil reproducteur

L'inflorescence regroupe de nombreuses petites fleurs vertes en verticilles très rapprochés, sans bractées (ou uniquement pour les inférieurs), disposées en grappes allongées. Cette inflorescence devient rouge foncé à maturité, couleur due à la synthèse d'anthocyanes aux nombreuses fonctions protectrices (stress hydrique, froid, photoprotection contre les rayons ultraviolets. La période de floraison va de juin à août. Le fruit (1,5 mm de long) est un akène trigone composé de valves fructifères à nervation en réseau, ovales-triangulaires, produisant des graines pyramidales brun-rougeâtre.

Utilisation

Ses larges feuilles étaient parfois utilisées pour envelopper le beurre de ferme mais la sève de la feuille est connue pour contenir des tanins et de l'acide oxalique, qui a des propriétés apéritives, dépuratives, diurétiques et un peu astringent. Elle peut causer une légère dermatite.

Métallophyte qui peut tolérer de hautes concentrations en fer, magnésium et manganèse, elle est une espèce bioindicatrice. L'agriculteur dont les prairies sont envahies de cette patience a affaire à un sol argileux et compact. Elle indique ainsi, comme le Grand Plantain, un engorgement quasi permanent qui induit un manque d'oxygène et une baisse de l'activité bactérienne aérobie au profit de l'activité bactérienne anaérobie qui réduit le fer ferrique en fer ferreux toxique pour les racines des végétaux.

Habitat et aire de répartition

Espèce ubiquiste, mésophile à hygrocline, nitrocline (développement préférentiel sur des sols argilo-limoneux), elle est commune dans les jachères, friches et ourlets nitrophiles, mégaphorbiaies et voiles eutrophiques des rivières, potagers, prairies améliorées, forêts ripicoles (alliance Alno-Padion), chênaies (Carpinion betuli), coupes forestières (Epilobietea angustifolii), lisières forestières fraîches (Geo-Alliarion) ou humides (Calystegion sepium), prairies humides (Bromion racemosi), zones rudérales (délaissés urbains, décombres bermes).

Espèce assez commune en France, son aire de répartition est subatlantique, subméditerranéenne.

Synécologie et éradication

Le rumex à feuilles obtuses est devenue une des espèces de mauvaises herbes les plus répandues au monde (Allard, 1965). Ainsi, en Europe centrale, plus de 80 % des herbicides utilisés sur les prairies permanentes ou temporaires le sont pour combattre cet adventice qui représente également un des obstacles à la conversion vers l'agriculture biologique. Elle présente un problème un recouvrement supérieur à 5 %, dans 10 à 15 % des parcelles tant en Angleterre qu'en Bretagne.

Cette oseille est légèrement toxique ; le bétail peut tomber malade en s'en nourrissant. L'allélopathie est une composante de la nuisibilité de cette adventice très compétitrice qui produit des phytotoxines solubles dans le sol interférant notamment avec les plantes de culture.

Mais l'éradication des rumex est difficile, les spécimens âgés étant dotés d'une profonde racine pivotante pouvant atteindre 2,50 mètres de profondeur.

Conditions de levée de dormance

Indique des hydromorphismes par tassement, engorgement en matière organique animale et parfois en eau. Si ce rumex explose en agriculture, c'est important ; car les hydromorphismes déstructurent les argiles et causent une libération d'aluminium et de fer ferriques toxiques pour l'homme. Il peut être intéressant de laisser ces plants sur place : leurs racines percent les sols tassés et permettent leur oxygénation et l'arrêt naturel de l'asphyxie.

Rumex crispus et obtusifolius ne devraient pas lever dans un sol en bonne santé, il est donc inutile de les empêcher de grainer ; pour les besoins de culture on peut simplement couper la partie aérienne gênantes et laisser les racines corriger le milieu ; il faut évidemment éviter de passer avec un engin lourd ou d'ajouter de la matière organique sur ces « points d'asphyxie ».

A l’échelle mondiale, la patience sauvage est classée comme l’une des « mauvaises herbes » les plus problématiques surtout dans les prairies mais aussi dans les cultures. Elle réduit fortement la quantité et la qualité du fourrage dans les prairies. Ce caractère invasif et nuisible concerne les pays où elle a été introduite assez récemment comme au Japon où 60% des prairies permanentes sont infestées mais aussi, fait plus inhabituel, des pays de son aire d’indigénat en Eurasie. Ainsi en Europe centrale, elle pose de sérieux problèmes dans les prairies où, une fois installée, il devient très difficile de s’en débarrasser sauf par des méthodes chimiques très nocives pour l’environnement. Sa présence devient un frein pour la conversion en agriculture biologique ! En Allemagne, on estime que 7 fermes sur 10 sont touchées par ce fléau ; en Suisse son arrachage est obligatoire.

Les fruits, souvent teintés de rouge comme ici, sont regroupés par étages le long des rameaux des longues inflorescences

Chaque fruit porte trois valves avec un granule charnu très visible ; ce sont les restes des pièces florales de la fleur très réduite.

Dès la première année, elle peut atteindre 1,50m de haut, preuve de sa capacité de croissance étonnante. Elle peut fleurir dès sa première année et plusieurs fois par an, jusqu’en automne voire même en début d’hiver s’il fait doux. Elle produit un grand nombre de graines : de 100 à plus de 60 000 par plante et par an (selon la taille). Ces graines s’accumulent pour une part dans le sol et constituent une banque de graines particulièrement fournie puisque des estimations donnent 5 millions de graines par mètre-carré pour les 15 premiers centimètres du sol ! Cela dit, la mortalité de ces graines reste très élevée avec 90% de pertes. Par contre, elles peuvent rester viables sur de longues périodes, jusqu’à 80 ans. Mais, la viabilité diminue avec le temps : après 3 ans dans le sol, 94% des graines germent mais après 21 ans, on descend à 83%.

Touffes de patience sauvage fleuries ; chaque inflorescence ramifiée porte des centaines de fruits avec chacun une graine.

Les inflorescences sèches restent longtemps sur pied une partie de l’hiver ce qui prolonge la période de dispersion possible des fruits.

Dès la fin de la floraison, dans la semaine qui suit, 15% des graines peuvent déjà germer ; 18 jours après la fin de la floraison, on passe à 90% ! Autrement dit, la patience sauvage peut très rapidement investir le moindre espace vide par la germination presque immédiate de ses innombrables graines ; dans les prairies, ces vides proviennent souvent du piétinement du bétail (surtout en cas de surpâturage) mais aussi des bouses ou tas de crottins qui créent des taches en plus enrichies en nutriments.

Toutes les graines ne tombent pas au pied des plantes mères. Elles peuvent être entraînées à grande distance par le vent grâce aux excroissances du fruit (valves dentées) ou par l’eau en flottant ; si elles sont consommées par le bétail ou des oiseaux, elles traversent le tube digestif sans être altérées et peuvent donc germer après, éventuellement, avoir été déplacées avec, en prime, du fumier pour germer !

La patience sauvage est une vivace par sa racine puissante qui peut descendre jusqu’à 2,50m de profondeur. Mais son gros avantage réside avant tout dans son pouvoir de régénération. A la partie supérieure, des bourgeons dormants repartent au printemps et assurent la pérennité. Dès l’âge de trois ans, la racine principale créé des racines secondaires latérales qui grossissent, se ramifient et finissent par devenir à leur tour des racines principales : le pied originel a donc ainsi tendance à s’étaler, un peu de manière clonale, ce que les botanistes appellent « la stratégie de la phalange » !

Racine de patience : on note la puissance de cet organe très robuste et la présence de racines secondaires appelées à se développer.

Avec l’âge, chaque pied tend à s’étaler doucement en formant un clone de rosettes très serrées.

En cas de cassure de la racine, notamment dans les cultures, le moindre fragment de racine peut redonner une plante nouvelle et très rapidement, à condition qu’il ne soit pas trop profond et que ce soit un morceau de la partie supérieure.

Cet appareil souterrain puissant lui confère une supériorité notamment face au pâturage ou à la fauche, deux traitements auxquels elle résiste bien, étant capable de repartir très vite.

La patience sauvage ne devient envahissante que dans des conditions d’enrichissement artificiel du milieu en nitrates notamment par épandage de purin dans les prairies. Elle est donc globalement favorisée par l’eutrophisation générale des milieux terrestres et aquatiques. Néanmoins, elle doit affronter la compétition des autres espèces, dont les graminées, qui elles aussi se trouvent stimulées par ces apports. Mais sa racine lui procure alors un avantage décisif.

Les prairies envahies sont généralement enrichies en nutriments du fait du pâturage et des apports artificiels d’engrais ou de fumure.

La patience sauvage est souvent accompagnée de la grande ortie, une autre plante rudérale (amateur de nitrates) notoire.

Des chercheurs suisses (2) ont installé des écrans transparents sur des portions de prairies pour créer une sécheresse artificielle locale. Face à ce challenge, la patience sauvage augmente sa production de feuilles et de tiges au point de représenter 80% de la biomasse totale végétale au bout de deux ans de ce traitement ; grâce à ses racines qui peuvent accéder à de l’eau en profondeur, inaccessible à la majorité des autres herbacées aux racines superficielles, la patience maintient une capacité de photosynthèse qui la rend pratiquement insensible à cette sécheresse provoquée. En plus, comme les autres espèces meurent rapidement, les graines de la patience germent très vite dans les vides ainsi crées ce qui explique sa suprématie acquise en moins de deux ans. Pendant l’été caniculaire de 2003, les météorologues suisses avaient remarqué que la concentration de pollen de patience dans l’air était restée stable alors que celle du pollen des graminées avait nettement diminué.

En début de sécheresse, la patience augmente fortement le prélèvement d’azote du sol qu’elle stocke en grande partie dans ses racines ; elle épuise le sol et se prépare ainsi un stock de survie qui va lui faciliter sa survie ultérieure. Dans la perspective du réchauffement climatique avec des étés plus chauds et plus secs, il y a donc du souci à se faire par rapport à l’invasion de la patience sauvage !

En situation de compétition avec d’autres herbacées (1), on observe que la patience surinvestit dans la production de racines plutôt que dans les tiges et les feuilles ; elle peut ainsi attendre le moment où les concurrents vont avoir une petite faiblesse (par exemple lors d’un coup de chaleur) !

A la cassure, sa racine présente une teinte jaune safran (que l’on retrouve d’ailleurs chez la rhubarbe, une proche cousine) qui indique la présence de composés phénoliques toxiques dont des anthraquinones ; cette charge chimique la protège contre les attaques des bactéries et des champignons ce qui la rend très résistante à la décomposition : en sol pauvre, une racine peut survivre plus de 4 ans. Elle se trouve aussi protégée des attaques des rongeurs en hiver notamment.

En coupe, la racine présente une teinte jaune safran très typique et qui traduit la présence de substances toxiques colorées.

En coupe, la racine présente une teinte jaune safran très typique et qui traduit la présence de substances toxiques colorées.

Le feuillage et les parties souterraines sont riches en acide oxalique, toxique s’il est consommé en grandes quantités. De ce fait, la patience possède assez peu de « prédateurs » ; quelques uns se sont spécialisés pour résister à ces armes chimiques comme la chrysomèle de l’oseille (Gastrophysa viridula) dont les larves et les adultes se repaissent du feuillage qu’ils réduisent en dentelle. Les chenilles du cuivré des marais, superbe papillon orange satiné, s’en nourrissent aussi mais leurs faibles populations n’affectent guère la dynamique de la patience. Les feuilles contiennent de la rumicine qui peut provoquer des troubles gastriques ce qui explique en partie le peu d’appétence du bétail en général pour cette plante et qui favorise encore plus son expansion dans les pâturages.