- Accueil

- LA BOTANIQUE

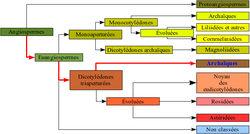

- CLASSIFICATION DES VÉGÉTAUX

- NOMENCLATURE DES FAMILLES

- RANUNCULACEAE.

RANUNCULACEAE.

RANUNCULACEAE

Les Ranunculaceae (en français les Renonculacées ou plus traditionnellement les Renonculacées), sont une famille de plantes à fleurs de l'ordre des ranunculales. Ce sont des plantes voisine des Dicotylédones vraies. Celle-ci comprend environ 2 500 espèces réparties en une soixantaine de genres.

Ranunculaceae

|

Ranunculaceae |

|

Étymologie

Le nom de la famille vient du genre Ranunculus (« petite grenouille »), diminutif du latin rana (cf rainette), car plusieurs espèces sont aquatiques et plusieurs autres affectionnent les endroits humides que fréquentent ces amphibiens.

Description

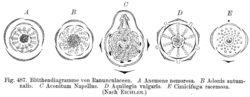

Diagrammes floraux de Renonculacées.

Les Ranunculaceae sont une famille par enchaînement, montrant plusieurs tendances évolutives, ce qui explique la diversité de l'appareil végétatif (grande variabilité morphologique) et reproducteur, ce dernier montrant plusieurs directions évolutives.

Appareil végétatif

Ce sont des plantes herbacées (quelques ligneuses, arbustes tel que Xanthorhiza, lianes et plantes grimpantes telles que les Clématite), annuelles ou pérennes, rhizomateuses ou tubéreuses, des régions froides à tropicales, avec un maximum dans les régions tempérées de l'hémisphère Nord. Les feuilles généralement sans stipules (exception : Thalictrum) et à pétioles élargis à la base (feuilles engainantes) montrent toutes les tendances évolutives : simples, entières (Caltha) ou souvent très découpées, parfois composées ; alternes, opposées (plus rarement, comme dans le genre Clematis) ou/et en rosettes basales ; l'hétérophyllie est marquée chez les espèces aquatiques. Chez certaines espèces, le pétiole est transformé en vrille (Clematis) ou ce sont les 3 folioles apicales qui sont réduites à des vrilles (Naravelia).

Les renonculacées sont des plantes toxiques de par leur production d'alcaloïdes, d'hétérosides, de lactones telles que la proto-anémonine, principe âcre et irritant qui est une cardiotoxine. Ces composés toxiques constituent une défense chimique contre les herbivores.

Appareil reproducteur

L'appareil reproducteur montre les directions évolutives suivantes : périanthe non différencié (Helleborus) mais le plus souvent différenciation en sépales et pétales selon deux voies : par sépalisation de l'involucre bractéen (Anémone) ou par pétalisation progressive des nectaires ou des étamines (les pétales chez Ranunculus sont ainsi appelés feuilles nectarifères) ; gamocarpellie (Nigella) ; apparition de la zygomorphie (Aconitum) ; cyclisation par fragmentation de la spirale (Helleborus) ; évolution vers la superovarie ; réduction progressive du nombre d'étamines et de verticilles d'étamines (en lien avec la zygomorphie et des contraintes spatiales) puis polyandrie secondaire (polystémonie interprétée comme un moyen d'offrir une plus grande quantité de pollen aux pollinisateurs).

La fleur est parfois solitaire, comme chez certaines espèces des genres Anémone et Pulsatilla. Mais en général les fleurs sont groupées en inflorescences variées : généralement terminale (rarement axillaire), elle est de type grappe (Aconitum), panicule (Thalictrum) ou cyme (Helleborus). Elle regroupe des fleurs bisexuées spiralo-cycliques dialytépales ou dialypétales, actinomorphes ou zygomorphes (parfois éperonnées), polystémones (souvent avec les stades intermédiaires entre les spirales de nectaires et d'étamines à anthères à déhiscence longitudinale), hypogynes. La pollinisation est entomophile (anémophile chez Thalictrum). Les carpelles généralement libres sont surmontés de stigmates souvent bilobés, à placentation marginale ou axile.

S ( T ) 5 − n P 0 − 5 − n E 5 − 10 − n S t ; C ( 2 − n ) _

S ( T ) 5 − n P 0 − 5 − n E 5 − 10 − n S t ; C ( 2 − n ) _

Ranunculus peltatis : une renoncule aquatique hétérophylle au milieu de lentilles d'eau.

Angiosperm Phylogeny Website (23 avr. 2010) détermine 5 sous-familles :

- Hydrastidoideae (anciennement famille Hydrastidaceae) avec Hydrastis canadense originaire d'Amérique du Nord.

- Glaucidioideae (anciennement famille Glaucidiaceae) avec Glaucidium palmatum originaire du Japon.

- Coptidoideae avec 17 espèces en 3 genres.

- Isopyroideae avec 450 espèces en 9 genres.

- Ranunculoideae avec 2025 espèces en 46 genres.

Liste des genres

Trollius chinensis, dite 'Golden Queen' (reine d'or), en Hollande.

Les principaux genres sont Ranunculus (400 espèces), Delphinium (250 espèces), Aconitum (245 espèces), Clematis (200 espèces), Anemone (150 espèces), Thalictrum (100 espèces). La flore française est riche d'une vingtaine de genres et environ 160 espèces, avec Ranunculus (80 espèces), Anemone (11 espèces), Aquilegia (9 espèces d'Ancolies), Thalictrum (9 espèces de Pigamons), Delphinium (8 espèces), Consolida (8 espèces de Pieds-d’alouette), Pulsatilla (7 espèces), Aconitum (5 espèces), Adonis (5 espèces).

En France, on peut citer les genres :

- Aconitum, qui comprend l'aconit napel.

- Anemone, qui comprend l'anémone sylvie commune dans les sous-bois.

- Aquilegia, avec les ancolies

- Caltha, avec le populage des marais.

- Clematis, avec la vigne blanche (Clematis vitalba) et les clématites horticoles.

- Delphinium, avec la dauphinelle ou pied d'alouette.

- Hepatica, avec Hepatica nobilis, l'hépatique.

- Helleborus, avec l'hellébore fétide.

- Ranunculus avec le bouton d'or (Ranunculus repens).

- Trollius, les trolles des montagnes.

Dans les jardins des régions tempérées, un grand nombre de variétés ornementales appartiennent à cette famille.

Selon NCBI (23 avr. 2010), la liste complète des genres est :

- Genre Aconitella

- Genre Aconitum - Aconits

- Genre Actaea- Actées

- Genre Adonis

- Genre Anemoclema

- Genre Anemone - Anémones

- Genre Anemonopsis

- Genre Aquilegia - Ancolies

- Genre Arcteranthis

- Genre Asteropyrum

- Genre Batrachium

- Genre Beesia

- Genre Callianthemoides

- Genre Callianthemum

- Genre Caltha

- Genre Ceratocephala

- Genre Cimicifuga

- Genre Clematis - Clématites

- Genre Consolida

- Genre Coptidium

- Genre Coptis

- Genre Delphinium - Dauphinelles ou pieds-d'alouette

- Genre Dichocarpum

- Genre Enemion

- Genre Eranthis

- Genre Ficaria

- Genre Garidella

- Genre Glaucidium

- Genre Halerpestes

- Genre Hamadryas

- Genre Helleborus - Hellébores

- Genre Hepatica

- Genre Hydrastis

- Genre Isopyrum

- Genre Knowltonia

- Genre Komaroffia

- Genre Krapfia

- Genre Laccopetalum

- Genre Leptopyrum

- Genre Megaleranthis

- Genre Myosurus

- Genre Naravelia

- Genre Nigella - Nigelles

- Genre Oxygraphis

- Genre Paraquilegia

- Genre Peltocalathos

- Genre Placospermum

- Genre Psychrophila

- Genre Pulsatilla

- Genre Ranunculus - Renoncules

- Genre Semiaquilegia

- Genre Thalictrum

- Genre Trautvetteria

- Genre Trollius - Trolles

- Genre Urophysa

- Genre Xanthorhiza

Selon Angiosperm Phylogeny Website (18 mai 2010) :

- Genre Aconitum L.

- Genre Actaea L.

- Genre Adonis L.

- Genre Anemoclema (Franch.) W.T.Wang

- Genre Anemone L.

- Genre Anemonella Spach

- Genre Anemonopsis Siebold & Zuccarini

- Genre Aquilegia L.

- Genre Asteropyrum J.R.Drumm. & Hutch.

- Genre Barneoudia Gay

- Genre Beesia Balf.f. & W.W.Sm.

- Genre Calathodes J. D. Hooker & Thomson

- Genre Callianthemum C.A.Mey.

- Genre Caltha L.

- Genre Ceratocephala Moench

- Genre Cimicifuga Wernisch.

- Genre Clematis L.

- Genre Consolida Gray

- Genre Coptis Salisb.

- Genre Delphinium L.

- Genre Dichocarpum W.T.Wang & P.K.Hsiao

- Genre Enemion Rafinesque

- Genre Eranthis Salisb.

- Genre Glaucidium Siebold & Zuccarini

- Genre Halerpestes Greene

- Genre Hamadryas Comm. ex Juss.

- Genre Helleborus L.

- Genre Hepatica Mill.

- Genre Hydrastis L.

- Genre Isopyrum L.

- Genre Knowltonia Salisb.

- Genre Laccopetalum Ulbr.

- Genre Leptopyrum Reichenbach

- Genre Metanemone W.T.Wang

- Genre Miyakea Miyabe & Tatew.

- Genre Myosurus L.

- Genre Naravelia Adans.

- Genre Nigella L.

- Genre Oreithales Schltdl.

- Genre Oxygraphis Bunge

- Genre Paraquilegia J.R.Drumm. & Hutch.

- Genre Paroxygraphis W.W.Sm.

- Genre Psychrophila (DC.) Bercht. & J.Presl

- Genre Pulsatilla Mill.

- Genre Ranunculus L.

- Genre Semiaquilegia Makino

- Genre Souliea Franch.

- Genre Thalictrum L.

- Genre Trautvetteria Fisch. & C.A.Mey.

- Genre Trollius L.

- Genre Urophysa Ulbr.

- Genre Xanthorhiza Marshall

Selon DELTA Angio (23 avr. 2010)[13] :

- Genre Aconitum

- Genre Actaea

- Genre Adonis

- Genre Anemone

- Genre Anemonopsis

- Genre Aquilegia

- Genre Archiclematis

- Genre Asteropyrum

- Genre Barneoudia

- Genre Beesia

- Genre Calathodes

- Genre Callianthemum

- Genre Caltha

- Genre Ceratocephala

- Genre Cimicifuga

- Genre Clematis

- Genre Clematopsis

- Genre Consolida

- Genre Coptis

- Genre Delphinium

- Genre Dichocarpum

- Genre Enemion

- Genre Eranthis

- Genre Hamadryas

- Genre Helleborus

- Genre Hepatica

- Genre Isopyrum

- Genre Knowltonia

- Genre Komaroffia

- Genre Krapfia

- Genre Kumlienia

- Genre Laccopetalum

- Genre Leptopyrum

- Genre Megaleranthis

- Genre Metanomone

- Genre Miyakea

- Genre Myosurus

- Genre Naravelia

- Genre Nigella

- Genre Oreithales

- Genre Paraquilegia

- Genre Paroxygraphis

- Genre Pulsatilla

- Genre Ranunculus

- Genre Semiaquilegia

- Genre Souliea

- Genre Thalictrum

- Genre Trautvetteria

- Genre Trollius

- Genre Urophysa

- Genre Xanthorhiza

Selon ITIS (23 avr. 2010) :

- Genre Aconitum L.

- Genre Actaea L.

- Genre Adonis L.

- Genre Anemone L.

- Genre Aquilegia L.

- Genre Caltha L.

- Genre Ceratocephala Moench

- Genre Cimicifuga Wernischeck

- Genre Clematis L.

- Genre Consolida S.F. Gray

- Genre Coptis Salisb.

- Genre Delphinium L.

- Genre Enemion Raf.

- Genre Eranthis Salisb.

- Genre Helleborus L.

- Genre Hepatica P. Mill.

- Genre Hydrastis L.

- Genre Kumlienia Greene

- Genre Myosurus L.

- Genre Nigella L.

- Genre Pulsatilla P. Mill.

- Genre Ranunculus L.

- Genre Thalictrum L.

- Genre Trautvetteria Fisch. & C.A. Mey.

- Genre Trollius L.

- Genre Xanthorhiza Marsh.

Record

La renoncule des glaciers est une des plantes à fleurs européennes poussant à la plus haute altitude puisqu'elle se rencontre jusqu'à plus de 4 000 mètres (en Suisse). Avec la brassicacée Solms-laubachia himalayensis (en), Ranunculus lobatus peut être trouvée à 7 756 mètres de hauteur dans l'Himalaya, la plus haute altitude jamais atteinte par une plante à fleur.

Famille des Renonculacées

|

Renonculacées Juss. Y compris Coptaceae (Gregory) Löve & Löve, Helleboraceae von Vest, Nigellaceae JG Agardh, Thalictraceae Rafin. Hors Glaucidiaceae, Hydrastidaceae, Kingdoniaceae Port et forme des feuilles. Herbes (principalement), ou arbustes (Xanthorhiza), ou lianes (Clématite) ; non laticifères et sans suc coloré ; sans huiles essentielles. Annuelle à vivace ; avec une agrégation basale de feuilles, ou sans agrégation basale ni terminale de feuilles ; souvent rhizomateuse ou tubéreuse. Autoportante ou grimpante. Hydrophyte à mésophyte ; lorsqu'elle est hydrophyte, enracinée. Feuilles des plantes aquatiques émergentes, ou submergées, ou submergées et flottantes. Hétérophylle (généralement, lorsqu'elle est hydrophyte), ou non hétérophylle. Feuilles alternes (généralement), ou opposées (Clématite) ; généralement spiralées ; pétiolées ; engainantes. Gaines foliaires à bords libres. Feuilles sans odeur marquée, ou fétides ; simples ou composées ; peltées (plus ou moins, occasionnellement), ou non peltées ; épulvinées ; lorsqu'il est composé penné, ou palmé, ou bipenné, ou composé multiplis. Limbe lorsqu'il est simple disséqué, ou entier ; lorsqu'il est simple/disséqué, palmatifide, ou très divisé ; pennatinervé, ou palmatinervé ; croisé veiné (généralement), ou sans croisé veinules. Feuilles stipulées (généralement assez visiblement), ou exstipulées. Stipules intrapétiolaires. Marges du limbe entières, ou crénelées, ou dentées, ou dentées. Feuilles sans méristème basal persistant. Anatomie des feuilles. Hydathodes présents (occasionnellement) ou absents. Nervures mineures des feuilles sans cellules de transfert de phloème (Helleborus, Ranunculus). Anatomie de la tige. Cambium liégeux présent ou absent. Nœuds unilacunaires (rarement), ou trilacunaires à multilacunaires. Tissu vasculaire primaire constitué d'un anneau de faisceaux, ou de deux ou plusieurs anneaux de faisceaux, ou de faisceaux dispersés ; centrifuge. Épaississement secondaire absent (généralement), ou se développant à partir d'un anneau cambial conventionnel. Xylème avec trachéides fibreuses ; avec fibres libriformes, ou sans fibres libriformes ; avec vaisseaux. Parois terminales des vaisseaux simples (du moins habituellement). Bois partiellement étagé (VP), ou non étagé. Plastes criblés de type S. Type reproducteur, pollinisation. Plantes hermaphrodites ou dioïques (rarement par suppression). Nectaires floraux présents (généralement) ou absents (p. ex. anémone, clématite, thalictrum). Sécrétion de nectar par le périanthe ou par l'androcée (à la base des pétales, considérée comme d'origine staminodiale). Pollinisation entomophile (généralement par attraction des insectes par le nectar ou le pollen) ou anémophile (p. ex. thalictrum). Morphologie de l'inflorescence, des fleurs, des fruits et des graines. Fleurs solitaires (souvent pédonculées) ou regroupées en « inflorescences » ; en cymes, en racèmes ou en panicules. L'unité inflorescente ultime est cymeuse. Inflorescences scapiflores ou non scapiflores ; terminales ou axillaires ; diverses, mais déterminées. Fleurs de taille petite à moyenne ; régulières (généralement), ou quelque peu irrégulières à très irrégulières (Aconitum, etc.) ; cycliques (Aquilegia), ou partiellement acycliques, ou acycliques. Lorsqu'elles sont plus ou moins acycliques, le périanthe, l'androcée et le gynécée sont acycliques, ou l'androcée et le gynécée sont acycliques, ou le gynécée est acyclique. Réceptacle floral non nettement creux (convexe ou allongé). Hypanthium libre absent. Disque hypogyne absent. Périanthe avec calice et corolle distincts, ou s'intercalant séquentiellement des sépales aux pétales, ou sépaline, ou pétaline ; 5–50 (à « nombreux ») ; libre ou jointif. Calice lorsqu'il est définissable (3–)5–8 (ou plus, devenant souvent pétaloïde) ; polysépale, ou partiellement gamosépale, ou gamosépale ; éperonné, ou ni appendué ni éperonné ; persistant, ou non persistant ; imbriqué, ou valvaire. Corolle lorsqu'il est définissable 3–50 (à « nombreux » — peut-être d'origine staminodale) ; polypétale, ou partiellement gamopétale, ou gamopétale ; imbriquée ; verte, ou blanche, ou jaune, ou rouge (par exemple certaines espèces d’Aquilegia), ou violette, ou bleue ; éperonnée (occasionnellement), ou non éperonnée (ou avec de petits « pétales » nectarifères tubulaires). Pétales griffus ou sessiles. Androcée 15–100 (généralement « nombreux ») . Membres androcées non ramifiés ; à maturation centripète ; libres du périanthe ; libres les uns des autres ; 1–13 verticillés (ou spiralés). Androcée comprenant des staminodes (généralement plusieurs ou nombreux, si l'on interprète comme tels les nectaires de divers types entre le périanthe et les étamines), ou exclusivement des étamines fertiles. Staminodes externes aux étamines fertiles ; pétaloïdes ou non pétaloïdes. Étamines (5–)10–100 (généralement « nombreuses »). Anthères adnées ; non polyvalentes ; déhiscence par des fentes longitudinales, ou déhiscence par des valves longitudinales (par exemple Trautvetteria) ; extrorse, ou latrorse ; tétrasporangiées. Endothécie développant des épaississements fibreux. Microsporogénèse simultanée. Les tétrades initiales des microspores sont tétraédriques, isobilatérales ou décussées. La paroi de l'anthère comporte initialement une couche intermédiaire, ou initialement plusieurs couches intermédiaires (1 ou 2) ; elle est de type « dicotyle ». Le tapis est glandulaire. Les grains de pollen sont aperturés (généralement) ou non aperturés (Soulea) ; (2–)3 aperturés ; ils sont diversement colpatés, ou foraminés, ou rugueux, ou spiraperturés (mais ni colporés, ni même colporoïdés) ; ils sont biloculaires (enregistrés dans 9 genres).

Gynécée (1–)3–100 carpelles (c'est-à-dire « plusieurs »). Le pistil, lorsqu'il n'est pas apocarpe, est monoloculaire ou 3–5 loculaire. Gynécée monomère, ou apocarpe, ou syncarpe ; d'un carpelle (Actaea), ou eu-apocarpe (presque toujours), ou semi-carpe (carpelles parfois plus ou moins connés, par exemple Aquilegia), ou synovarieux (par exemple Nigella) ; supère. Carpelle non stylé, ou stylé ; apicalement stigmatisé ; (quand monomère ou apocarpe) 1 ovule, ou 2–100 ovules (« plusieurs à plusieurs »). Placentation lorsqu'elle est monomère ou apocarpe marginale ou basale. Ovaire lorsqu'elle est syncarpe, 3–5 loculaires. Style-lorsqu’elle est syncarpe, 3–5 ; apical. Stigmates de type sec ; papillaires ou non papillaires ; type Groupe II. Placentation axile en cas de syncarpe. Ovules, 3 à 15 par loge, en cas de syncarpe ; pendants, horizontaux ou ascendants ; avec raphé ventral ou avec raphé dorsal ; non arillés ; hémianatropes ou anatropes ; unitaire ou bitégumenté ; crassinucellé (en cas de bitégumenté) ou pseudocrassinucellé (en cas d'unitaire). Développement du sac embryonnaire de type Polygonum ou Allium. Noyaux polaires fusionnant avant la fécondation. Cellules antipodales formées ; 3 (parfois multinucléées) ; proliférant (rarement) ou non proliférantes. Synergides piriformes ou crochus (parfois avec un appareil filiforme). Formation de l'endosperme nucléaire. Embryogénie onagrade (ou indifférenciée). Fruit non charnu (généralement) ou charnu (rarement) ; un agrégat (généralement) ou non un agrégat. Le carpelle fructifère est déhiscent ou indéhiscent ; un follicule, un akène ou un baccate (Actaea) . Fruit syncarpe déhiscent ; une capsule syncarpe (ex. Nigella). Graines abondamment endospermiques. Albumen huileux. Graines sans amyloïde. Embryon rudimentaire au moment de la libération des graines, à faiblement différencié ou bien différencié. Cotylédons 1 (occasionnellement) ou 2 (souvent connés). Embryon achlorophyllien (14/25) ; droit. Plantule. Germination phanérocotylée, ou cryptocotylée.

Physiologie, biochimie. Cyanogène ou non cyanogène. Constituants cynogènes dérivés de la tyrosine (y compris la triglochinine). Alcaloïdes présents (principalement) ou absents. Berbérine présente (au moins dans le rhizome de Coptis) ou absente. Iridoïdes non détectés. Proanthocyanidines absentes (généralement) ou présentes (par exemple, Clématite) ; lorsqu'elles sont présentes, cyanidine. Flavonols présents (principalement) ou absents ; kaempférol, ou quercétine, ou kaempférol et quercétine (presque toujours les deux). Acide ellagique absent (13 espèces, 9 genres). Arbutine absente. Saponines/sapogénines présentes ou absentes. Accumulation d'aluminium non trouvée. C3. Physiologie C3 enregistrée directement dans Anémone, Clématite, Delphinium, Renoncule. Anatomie de type non C4 (Anémone, Delphinium, Renoncule). Géographie, cytologie. Zone froide à tropicale. Cosmopolite, concentrée dans la zone tempérée du Nord. Taxonomie. Sous-classe des Dicotyledonae ; Crassinucelli. Super-ordre des Ranunculiflorae de Dahlgren ; Ranunculales. Sous-classe des Magnoliidae de Cronquist ; Ranunculales. Angiospermes centrales APG 3 ; eudicotylédones périphériques ; Super-ordre des Ranunculanae ; Ordre des Ranunculales. Espèces 1500. Genres environ 50 ; Aconitum , Actaea , Adonis , Anémone , Anemonopsis , Aquilegia , Archiclematis , Asteropyrum , Barneoudia , Beesia , Calathodes , Callianthemum , Caltha , Ceratocephala , Cimicifuga , Clematis , Clematopsis , Consolida , Coptis , Delphinium , Dichocarpum , Enemion , Eranthis , Hamadryas , Helleborus , Hepatica , Isopyrum , Knowltonia , Komaroffia , Krapfia , Kumlienia , Laccopetalum , Leptopyrum , Megaleranthis , Metanomone , Miyakea , Myosurus , Naravelia , Nigella , Oreithales , Paraquilegia , Paroxygraphis , Pulsatilla , Renoncule , Semiaquilegia , Souliea , Thalictrum , Trautvetteria , Trollius , Urophysa , Xanthorhiza . Utilisations économiques, etc. De nombreuses plantes ornementales cultivées (Renoncule, Anémone, Hellébore, Trollius, Delphinium, Aconitum, Aquilegia, certaines (par exemple Aconitum) fournissent des stupéfiants toxiques. |

Date de dernière mise à jour : 18/05/2025

Ajouter un commentaire