- Accueil

- LA BOTANIQUE

- LES VEGETAUX

- LES FOUGERES

- NOMENCLATURE DES FOUGERES

- Asplenium x ebenoides - Fougère à queue de dragon .

Asplenium x ebenoides - Fougère à queue de dragon .

Asplenium x ebenoides - Fougère à queue de dragon

(Aspleniaceae)

Asplenium × ebenoides (Scott's spleenwort, dragon taile fern ou spleenwort à pied) hybride est une fougère hybride originaire de l'est de l'Amérique du Nord, faisant partie du "complexe d'Asplenium des Appalaches" d'hybrides apparentés. La progéniture stérile de la fougère de marche (A. rhizophyllum) et de l'épée d'ébène (. ), A. × ebenoides est intermédiaire en morphologie entre ses deux parents, combinant la longue et étroite lame d'A. rhizophyllum avec une tige foncée et des lobes ou pennée similaires à ceux d'A. platyneura. Alors que A. × ebenoides est généralement stérile, les spécimens fertiles avec le double du nombre de chromosomes sont connus de La Havane Glen, Alabama. Ces allotétraploïde fertiles ont été reclassés en tant qu'espèce distincte nommée A. tutwilerae en 2007, conservant le nom A. × ebenoides pour les diploïdes stériles seulement.

La nature hybride d'A. × ebenoides était suspectée au moment de sa découverte en 1862, mais l'existence d'hybrides de fougère était scientifiquement controversée à l'époque. (L'existence des individus fertiles à La Havane Glen, découverte en 1873, confondait encore la question.) En 1902, Margaret Slosson a hybridé A. rhizophyllum et A. platyneuron en culture pure pour produire des spécimens effectivement identiques à A. × ebenoides, l'une des premières utilisations de cette technique pour démontrer la filiation d'une fougère hybride naturelle. En 1957, Herb Wagner et Robert S. Whitmire a converti expérimentalement le diploïde stérile A. × ebenoides à tétraploïdes la forme tétraploïde fertile, la première création d'une fougère allopolyploïde en laboratoire.

Asplenium × ebenoides

|

Royaume : |

|

|

Clade : |

|

|

Division : |

|

|

Classe : |

|

|

Ordre : |

|

|

Sous ordre |

|

|

Famille : |

|

|

Genre : |

|

|

Espèce : |

A. × ebenoides |

|

Asplenium × ebenoides R.R. Scott |

|

|

× Asplenosorus ebenoides (R.R. Scott) Wherry

|

|

Description

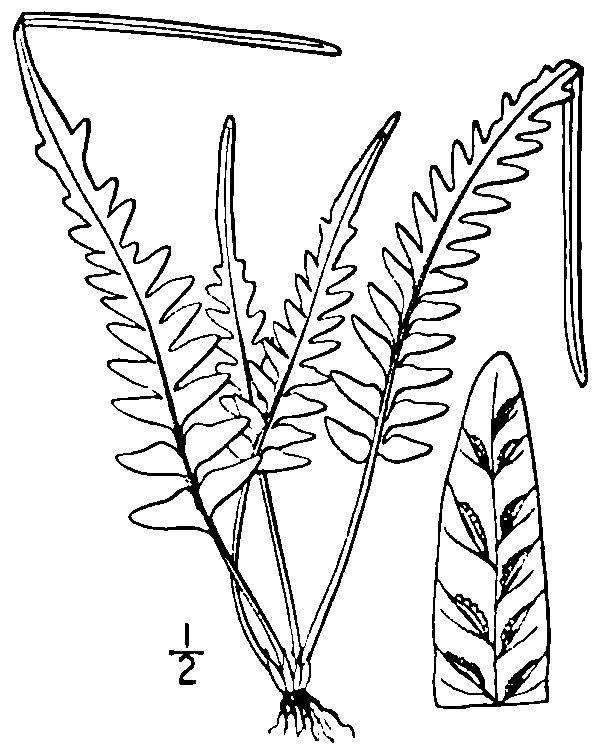

L'asplénium × ebenoides est une petite fougère à feuilles persistantes et habitant la roche qui pousse dans des amas discrets. Les lames des feuilles s'élèvent d'une tige brillante de couleur foncée et montrent un motif de coupe variable et irrégulier. La partie inférieure de la lame peut être découpée en pennée ou simplement en lobes, de longueur variable, tandis que la partie supérieure de la lame est lobée et vient à une pointe pointue, qui, en de rares occasions, forme un bourgeon pouvant donner naissance à de nouvelles plantes. Les frondes sont faiblement dimorphes, les frondes fertiles étant légèrement plus grandes et plus droites.

Ses racines, d'environ 1 millimètre de diamètre, sont dressées ou ascendantes, et rarement ramifiées. Ils sont recouverts d'écailles brun foncé à noirâtre, qui sont de forme linéaire à de forme triangulaire étroite et vont de 2 à 4 millimètres (0,08 à 0,2 po) de long et 0,25 à 0,45 millimètre de large. Le stipe (la tige de la feuille, sous la lame) est brillant et rougeâtre pour violacer la couleur brune, de 1 à 10 centimètres (0,4 à 4 po) de long, et manque d'ailes. Les écailles de rhizome continuent sur le stipe, devenant plus petites et se transformant en poils plus haut. La longueur de le stipe est généralement de 20% à 100% de la longueur de la lame de lame.

Les lames des feuilles se répandent pour ériger, avec les frondes fertiles légèrement plus hautes et plus dressées que les frondes La forme générale des lames est de justesse triangulaire à lancéolées, tronquées (carrée) à la base, allant de 2 à 20 centimètres (0,8 à 8 po) de long et de 1 à 6 centimètres (0,4 à 2 po) de large. La forme et la coupe des lames sont très variables. Le tiers inférieur de la lame est penné (coupé jusqu'au rachis et fixé par un costal étroit) au pennatifide (coupé en lobes profonds fusionnés à travers les rachis). Il n'y a généralement pas plus de trois paires de pennée, et parfois même la partie la plus basale de la feuille est pinnatifide. La partie supérieure de la feuille est lobée, venant à une pointe aiguë et droite à l'extrémité de la feuille. Les feuilles ont quelques poils fins et doux sur la surface supérieure seulement.

Le rachis (axe central de la feuille) est brillant et sans poils, rougeâtre ou brun violacé à la base s'estompant vers le vert vers la pointe. Les pennée, lorsqu'ils sont présents, sont triangulaires à triangulaires étroits, de 5 à 30 millimètres (0,2 à 1 po) de longueur et de 3 à 10 millimètres (0,1 à 0,4 po) de largeur. Les spécimens exceptionnels peuvent atteindre 80 millimètres (3,1 po) de longueur et 15 millimètres (0,59 po) de largeur. Les bases des pennée sont carrées ou obtusément inclinées, et ont de petits lobes de chaque côté. Les bords des pennes peuvent être lisses, ou avoir de petites dents pointues ou arrondies. Les pointes des pennes varient d'émoussées à pointues.

Sur la face inférieure des lames, les veines sont pour la plupart libres et rarement anastomoses (reconnecter les unes avec les autres). Les lames fertiles portent d’un à dix (rarement quinze ou plus) sore par penne ou lobe ; le sore se trouve sur toute la longueur de la feuille. Dans A. × ebenoides (par opposition à A. tutwilerae), les spores stériles sont malformées, bien que les spores viables puissent apparemment se former par apogamie en de rares occasions. Les sore, de 1 à 2 millimètres (0,04 à 0,08 po) de long, sont recouverts d'une indusie mince et blanchâtre avec des dents irrégulières et arrondies. La pointe de la lame porte parfois un bourgeon semblable à ceux formés par A. rhizophyllum. Ceux-ci peuvent se développer en plantes miniatures, qui ne sont pas connues pour prendre racine dans la nature, bien qu'elles se soient propagées en culture.

L'espèce la plus similaire à A. × ebenoides est A. tutwilerae, longtemps considérée comme conspécifique et que l'on ne trouve qu'à La Havane Glen, en Alabama. Les deux peuvent être distingués par leurs spores ; A. tutwilerae porte soixante-quatre spores bien formées par sporangium, tandis que celles d'A. × ebenoides sont stériles et malformées. Dans la nature, A. × ebenoides est le plus susceptible d'être confondu avec A. pinnatifidum, qui a également une longue lame lobée. Néanmoins, il y a plusieurs personnages marqués qui les distinguent. A. pinnatifidum a un stipe et des rachis qui sont principalement verts, violets seulement à la base, et les lobes de la lame sont plus réguliers que ceux de A. × ebenoides. La lame d'A. pinnatifidum est la plus large à la base, tandis que celle de A. × ebenoides est un peu plus large au-dessus.

Quelques autres hybrides rares ressemblent à A. × ebenoides. A. × hendersonii, une fois suggéré pour être la même espèce, a plus longtemps sore, plus obtuse de penne, et une argume écailleuse. Le rétrocroisement triploïde sans nom d'A. × ebenoides avec a été accidentellement généré en culture en 1956, puis identifié avec une fougère recueillie en Virginie-Occidentale en 1946, précédemment identifiée comme un A. × ebenoides aberrants. Cet hybride est intermédiaire entre ses parents, portant des lobes dans la partie basale de la fronde seulement, et avec une couleur violette prolongeant le rachis mais pas le stipe A. × crucibuli, un hybride artificiel entre A. platyneuron et la fougère asiatique, A. ruprechtii, a des lames plus étroites, profondément pinnatifides au milieu et devenant penné à la base.

Taxonomie

Découverte

La première collection connue de la fougère a été réalisée en 1860, par une Mme. Adams, près de Lancaster, Pennsylvanie. R. Robinson Scott a été le premier à identifier la fougère comme une nouvelle espèce, à partir de spécimens recueillis en 1861, sur la rive ouest de la rivière Schuylkill à environ 8 miles (13 km) au-dessus de Philadelphie. Le seul spécimen qu'il a trouvé a été pris pour la culture et divisé.[3] Comme il a été recueilli dans une zone où la fougère et l'ébène marchent (alors connu sous le nom de Camptosorus rhizophyllus et Asplenium ebeneum, respectivement) étaient abondantes, et la fougère semblait être un hybride entre les deux, Scott l'a provisoirement appelé Asplenium ebenoides[d] ]et a envoyé des spécimens à des ptéridologues proéminents pour voir s'il s'agissait d'une nouvelle espèce. Après trois ans, Asa Gray a accepté de le reconnaître comme une nouvelle espèce. Les spécimens envoyés en Angleterre en 1864 et destinés à Thomas Moore ne lui parvinrent jamais, mais une fronde et un tirage furent envoyés par Scott au révérend. M.J. Berkeley en mai 1865, qui partage le matériel avec Sir William Hooker. Berkeley a approuvé l'identification par Scott d'A. ebenoides comme un nouvel hybride ; Hooker, plus prudemment, a déclaré que "s'il y avait des choses telles que les fougères hybrides, cela pourrait en être une." Jusqu'à ce point, les descriptions d'A. ebenoides avaient circulé en grande partie dans la correspondance privée, mais la première description officielle de la fougère a été publiée en août 1865 dans Gardener's Monthly, un magazine d'horticulture de Philadelphie. La discussion de Berkeley sur et les possibilités horticoles d'hybrider les fougères a incité D. C. Eaton pour se demander si A. ebenoides était distinct d'A. hendersonii, mais cela a été fortement réfuté par Berkeley, ainsi que la suggestion qu'il pourrait s'agir d'une forme de A. pinnatifidum. Alphonso Wood a placé l'espèce dans le Camptosorus comme C. ebenoides en 1870, mais ce nom n'a jamais été largement accepté.

Origines hybrides

Au moment de sa découverte, les botanistes ne croyaient généralement pas que les fougères s'hybridaient. E. J. Lowe et quelques autres ont eu une opinion contraire, et leurs expériences de croisement dans les fougères britanniques, ainsi que l'existence d'A. ebenoides, ont lentement gagné sur la communauté botanique, jusqu'à ce que l'existence de l'hybridation de la fougère soit généralement reconnue en 1885. Malgré cette acceptation croissante, les origines d'A. ebenoides étaient encore confuses, en raison d'une découverte faite en 1873. Une grande population d'une fougère morphologiquement indiscernable de A. ebenoides a été découverte à La Havane Glen, en Alabama, par Julia Tutwile. Les croisements entre les espèces de fougères fabriquées par Lowe et d'autres avaient été presque complètement stériles, et les spores de la plante Schuylkill d'origine étaient imparfaitement formées et prouvées stériles, ce qui faisait partie de l'argument de Berkeley pour son hybridité. En revanche, la population de Havana Glen était trop grande et contenait trop de jeunes plantes pour être stériles, et sur ces terrains, Lucien Underwood a déclaré que les ebenoides étaient une espèce indépendante et non un hybride. W. R. Maxon, en 1900, a répondu à Underwood en soutenant qu'il pourrait être possible qu'un hybride de fougère fertile existe, et que la distribution dispersée d'A. ebenoides, toujours se produisant près de ses deux espèces mères, et sa morphologie intermédiaire entre eux suggèrent tous qu'il s'agissait d'un hybride. Il a suggéré que la question pourrait être étudiée par des "expériences culturelles minutieuses".

En 1879, D. C. Eaton (qui avait depuis accepté la distinction de l'espèce), a suggéré qu'un expérimentateur devrait tenter de traverser artificiellement A. ebeneum avec Camptosorus rhizophyllus pour voir si A. ebenoides serait produit. Ce défi n'a été relevé qu'en 1898, lorsque George E. Davenport a présenté un article sur l'hybridation de la fougère au chapitre de Linnæan Fern qui mentionnait la suggestion d'Eaton. Margaret Slosson a été inspirée par le travail de Davenport pour entreprendre l'expérience, ainsi que la tentative d'un croisement entre deux espèces Aspidium (aujourd'hui Dryopteris). Alors que ses tentatives initiales ont échoué, Slosson a pu rapporter en 1902 que le croisement d'A. ebeneum et de Camptosorus rhizophyllus produisait des fougères qui, dans tous les personnages morphologiques importants, identiques à A. ebenoides, prouvaient son caractère hybride. De reconnaître son origine hybride et de reconnaître le genre Camptosorus comme séparé d'Asplenium, Edgar T. Où l'a renommé ×Asplenosorus ebenoides en 1937, bien que ce nom n'ait pas été universellement reconnu. En 1956, C. V. Morton a souligné que l'absence d'un diagnostic latin pour le genre hybride ×Asplenosorus rendait ce genre et les combinaisons en vertu de celui-ci invalidés en vertu du Code international de nomenclature botanique; en tout cas, il préférait consolider le camptosore en Asplenium.

Une confirmation supplémentaire de la filiation des formes stériles et fertiles a eu lieu en 1963. Les deux formes ont été soumises à des analyses chromatographiques, et les chromatogrammes qu'ils ont produits contenaient tous les composés détectés dans les chromatogrammes des deux.

Populations stériles et fertiles

En 1953, Herb Wagner a montré que la population fertile de La Havane Glen était tétraploïde, tandis que les ebenoides ordinaires de l'Asplenium étaient diploïdes Wagner et Robert S. Whitmire a suivi en 1957 et a induit le doublement du chromosome dans les ebenoides a-t-il été recueillis dans le Maryland et a produit une progéniture allotétraploïde fertile, la première fougère allopolyploïde à être produite artificiellement en culture. Il y avait des différences morphologiques significatives entre ces fougères artificiellement produites et celles de La Havane Glen. Wagner et Whitmire ont attribué cela au fait que le diploïde ancestral présumé à La Havane Glen et ceux du Maryland avaient pris naissance dans des événements d'hybridation distincts entre A. platyneuron et A. rhizophyllum et que l'alloploïdie pouvait amplifier les différences génétiques entre les espèces parentales. En examinant les caractéristiques de l'espèce en 1982, Wagner et ses collaborateurs ont noté qu'en tant qu'hybride, le nom de l'espèce était plus correctement écrit Asplenium × ebenoides, selon le Code international de nomenclature botanique. Cependant, ils ont préféré utiliser la combinaison de ×Asplenosorus ebenoides de Wherry. (Un changement dans l'ICBN en 1972 a rendu inutile un diagnostic latin pour ×Asplenosorus.) Depuis, des études phylogénétiques ont montré que les nids de Camptosorus dans l'Asplenium et les traitements actuels ne le reconnaissent pas comme un genre séparé.

En 2007, Brian Keener et Lawrence J. Davenport a décrit la population fertile de Havana Glen comme une espèce distincte, Asplenium tutwilerae. Ils ont fait valoir que, comme la population fertile se reproduit sexuellement, isolée sur le plan reproductif et émerge d'une origine commune (contrairement aux ebenoides A. ×, qui se produisent par des événements d'hybridation indépendants, éventuellement suivis d'une propagation végétative), elle est cohérente avec plusieurs concepts d'espèces biologiques bien acceptées et mérite d'être reconnue.

Distribution

Asplenium × ebenoides est endémique à l'est de l'Amérique du Nord de l'Alabama au sud au New Hampshire au nord et au Missouri et à l'Arkansas à l'ouest. Sa répartition est dispersée, longeant les montagnes des Appalaches et le Piémont et descendant la vallée de l'Ohio dans les montagnes d'Ozark, bien qu'elle ait également été trouvée sur la plaine côtière de Virginie. Toutes les occurrences se chevauchent dans le chevauchement des deux aires de répartition parentales, bien que l'on ne sache pas que les ebenoides A. × s'étendent aussi loin au nord et à l'ouest que ses La forme allotétraploïde, maintenant A. tutwilerae, n'a jusqu'à présent été trouvée que dans le comté de Hale, en Alabama.

Écologie et conservation

Une fougère épipétrique, Asplenium × ebenoides, peut être trouvée en croissance sur une variété de roches où les aires de répartition de ses espèces mères se chevauchent. Bien que commun sur le calcaire, le spécimen de type a été trouvé sur le gneiss ou le schiste, et il a également été trouvé sur le schiste et le grès. L'A. tutwilerae étroitement apparenté pousse sur le conglomérat. Bien qu'il tolère des conditions sous-acides, on ne le trouve pas dans les conditions médiacides préférées par certains des autres Aspleniums des Asplenium Appalaches Il pousse généralement sur les parois rocheuses et les falaises, à partir d'altitudes de 70 à 500 mètres (230–1,640 pieds).

Parce que l'espèce est un hybride stérile, elle n'est généralement pas admissible à la protection de la conservation. La séparation d'A. tutwilerae de A. × ebenoides a permis à la première d'être répertoriée pour la protection.

Culture et utilisations

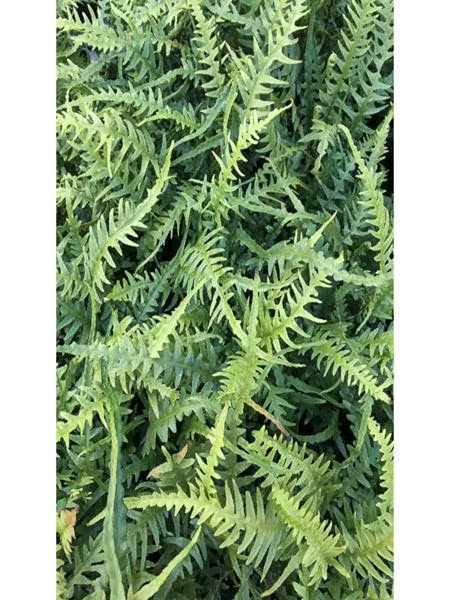

La plante est parfois cultivée comme une serre ou un jardin ornemental. Les recommandations pour la meilleure croissance comprennent le mélange de potage humide[ou le sol enrichi par des copeaux de roche. Il préfère la lumière moyenne et l'humidité élevée. L'A. × ebenoides vendu commercialement, s'il est cultivé à partir de spores, est la forme fertile, maintenant A. tutwilerae. Il a récemment atteint une large répartition dans les jardineries sous le nom de "Dragon's-Tail Fern".

Cette petite fougère persistante hybride s'illustre par ses frondes excentriques, pennées à la base mais entières à leur extrémité, rappelant des queues de dragon. Cette extrémité est par ailleurs capable de s'enraciner au contact du sol, ce qui permet à la plante de s'étendre en petites colonies. Une curiosité bien rustique, à installer à mi-ombre ou à l'ombre, en sol calcaire ou sableux frais mais drainé.

Petite et curieuse fougère hybride, à feuilles persistantes aux frondes pennées, sauf à l'extrémité. Cette extrémité, au contact du sol, s'enracine et permet à l'espèce de coloniser l'espace.

Plantation

Exposition mi-ombre, ombre, Rusticité Rustique (T° mini : -15°), Type de sol Drainé à léger, Richesse du sol Riche, Humidité du sol Humide, pH du sol Neutre, Calcaire.

Caractéristiques

Non parfumée, Hauteur à maturité 25 cm, Largeur à maturité 30 cm, Couleur du feuillage Vert, Type de feuillage Persistant, Port Divergeant,

Également appelée langue de cerf, cette fougère aux feuilles très larges apprécie l’ombre légère aux pieds d’arbres feuillus. Elles apprécient une ombre moyenne et un sol assez drainant même calcaire à la différence des autres fougères. Elles peuvent pousser sur les vieux murs ou entre les pierres. On peut les utiliser partout où il n’y a pas beaucoup de terre.

Environ 700 espèces (cosmopolite). Feuilles ordinairement persistantes, simples ou entières, lobées ou composées. Sores allongés, droits, sur les nervures à la face inférieure, protégés par une indusie attachée sur un côté.

Caractéristiques de l'espèce Asplenium x ebenoides

Hybride de A. platyneuron x A. camptsosorus rhizophyllus.

Description

L'Asplenium ebenoides est une étonnante petite fougère persistante issue du croisement entre l'Asplenium platyneuron et le Camptosorus rhizophyllus, répondant au nom évocateur de Fougère à queue de dragon. Séduisante chimère, elle combine sur ses frondes les caractères de ses deux parents et ne ressemble à aucune autre créature végétale. Cette Asplenium forme des petites touffes un tantinet anarchiques d'un vert laitue pimpante, et s'étend parfois en petites colonies, animant les zones un peu sombres du jardin même en hiver. Idéale pour les rocailles calcaires un peu humides, c'est aussi une plante très tendance pour la véranda ou l'aménagement des terrariums.

L'Asplenium ebenoides est une fougère vivace appartenant à la famille des Aspleniaceae. Ses deux parents sont originaires de l'est de l'Amérique du Nord. Ancrée par un rhizome court, recouvert d'écailles brun-roux, cet Asplenium formera une touffe haute et large de 30 cm environ, qui persiste en hiver. Le feuillage est composé de frondes longuement triangulaires, pennées à la base comme chez l'Asplenium platyneuron, tandis qu'à l'extrémité de chaque fronde, la penne terminale est entière et se termine en pointe comme chez le Camptosorus rhizophyllus. Les divisions ou pennes de la partie médiane de la fronde sont irrégulièrement découpées, tantôt lobées ou tantôt découpées de façon symétrique, c’est-à-dire pennatifides. Le rachis, grosse nervure centrale de la fronde, est brillant, de couleur brun rougeâtre ou violacé à la base. Les frondes de cette fougère s'étalent puis se redressent. Celles qui sont fertiles et porteront les cellules reproductrices s'élèvent un peu au-dessus des frondes stériles. Chacune mesure 2 à 20 cm de long pour 1 à 6 cm de large. À l'instar de son parent le Camptosorus rhizophyllus, cette fougère possède la capacité de s’enraciner à l’extrémité de la fronde si cette dernière entre en contact avec un substrat humide, donnant naissance à une plante fille. Les cellules reproductrices (sores) sont disposées sur la face inférieure des frondes fertiles. Le premier hybride trouvé aux U.S.A était stérile, mais la découverte dans l'état de Géorgie d'une plante tétraploïde, possédant un double stock de chromosomes et produisant des spores viables, a permis la multiplication de cet étonnant asplénium pour le plus grand plaisir des collectionneurs.

L'Asplenium ebenoides est une petite fougère persistante idéale pour embellir une rocaille fraîche, ou les massifs ombragés sous le couvert des arbres, toujours dans un sol très bien drainé. Elle s'installe facilement dans quelques centimètres de terreau, accrochée entre les pierres d'un éboulis rocheux bordant une petite cascade par exemple. Cultivée en pot, son charme inhabituel sera apprécié dans la véranda ou dans une pièce non chauffée. Pour l'accompagner, pensez par exemple à la Ruine de Rome (Cymbalaria muralis), aux hépatiques, à l'Athyrium niponicum 'Pictum'.

Les Asplenium sont très rustiques et poussent partout à l'ombre ou à mi-ombre, dès lors que la couche superficielle du sol est très riche en terreau de feuilles et qu'il reste un peu humide. Elles s’accrochent même sur les falaises calcaires dans les forêts normandes, juste sur une couche de terreau de feuilles épais de quelques centimètres. Elles craignent plus les sols lourds et humides que les sols rocheux. Sur sol pauvre, faire de temps en temps des apports de terreau de feuilles mortes. L'Asplenium ebenoides se cultive idéalement dans une rocaille calcaire toujours un peu humide, à mi-ombre ou à l'ombre. Elle tolère aussi les sols sableux ou schisteux légèrement acides.

Attention : cette fougère semble être particulièrement appréciée par les limaces et les escargots. Veillez à protéger les plantes des attaques qui peuvent être importantes au printemps et à l'automne.

Date de dernière mise à jour : 18/11/2025

Ajouter un commentaire