SAPINDACEAE.

SAPINDACEAE

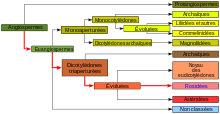

La famille des Sapindaceae (Sapindacées) regroupe des plantes dicotylédones ; elle comprend environ 2 000 espèces réparties en 140 genres.

Elle est représentée dans le monde entier. Les Sapindaceae sont des espèces ligneuses, le plus souvent des arbres ou des arbustes, parfois des lianes.

Selon les classifications phylogénétiques récentes (classification APG II), les Sapindaceae incluent désormais aussi les érables ainsi que les marronniers et apparentés, qui appartenaient respectivement, selon les classifications classiques, à la famille des Aceraceae et à celle des Hippocastanaceae.

La famille tient son nom du genre Sapindus, l'« arbre à savon », qui produit des fruits utilisés comme « noix de lavage » en raison de leur pouvoir détergent dû à la présence importante de saponines. De nombreuses autres espèces de la famille des Sapindacées contiennent aussi des concentrations marquées de saponines qui leur confèrent de plus une certaine toxicité pouvant parfois ouvrir à des usages thérapeutiques. Les extraits de marron d'Inde (Aesculus hippocastanum) ont été ainsi utilisés pour traiter des problèmes de circulation sanguine du fait des effets vaso-constricteurs des saponines.

Les Sapindaceae comprennent plusieurs espèces d'arbres dont les fruits contiennent une arille charnue et comestible. Certaines comme les litchis (Litchi chinensis), les ramboutans (Nephelium lappaceum), les quenettiers (Melicoccus bijugatus), les longanes (Dimocarpus longan) sont largement cultivés dans les régions tropicales. Le guarana (Paullinia cupana) originaire d'Amazonie est exploité pour ses graines contenant des substances tonifiantes et stimulantes proches de la caféine et entre dans la compositions de sodas au Brésil.

Avec le rattachement des érables, les Sapindaceae comptent aussi maintenant des espèces de première importance pour l'ornement dans les régions tempérées, pour la production de bois de qualité et pour la confection du sirop d'érable, extrait des érables à sucre (Acer saccharum et Acer nigrum).

Sapindaceae

Dessin de Sapindus marginatus

extrait d'une planche botanique

gravée par Adolphus Ypey

|

Sapindaceae |

|

Caractères

La fleur des Sapindaceae comporte fondamentalement 3 carpelles. Quelques espèces en possèdent plus (jusqu'à 8) mais chez de nombreuses autres il peut n'en subsister fonctionnellement que 2 comme c'est notamment le cas chez les érables et chez le litchi.

Les carpelles sont attachés autour de l'axe de la fleur, ils forment un gynécée à placentation axile. La soudure est même souvent incomplète ce qui produit alors un fruit caractéristique d'aspect triple ou le cas échéant double, comme la samare à deux ailes des érables.

Chez le litchi et les autres espèces fruitières, généralement un seul carpelle se développe et l'autre avorte. Mais ce n'est pas toujours le cas et il apparaît de temps à autre des fruits « jumeaux ».

Chez les marronniers, on distingue encore bien sur le fruit rond les trois carpelles dont les loges restent séparées. Mais en général une seule des graines se développe et repousse les parois de sa loge jusqu'à envahir tout l'intérieur du fruit.

Double samare des érables. Litchis jumeaux.

Liste des genres

Selon la classification classique

L'ouverture des fruits du marronnier montre bien la structure d'origine à trois carpelles

La classification classique de Cronquist (1981) classe dans cette famille les genres :

- Alectryon, Allophylus, Allosanthus, Amesiodendron, Aporrhiza, Arfeuillea, Arytera, Atalaya, Athyana, Averrhoidium, Beguea, Bizonula, Blighia, Blighiopsis, Blomia, Bridgesia, Camptolepis, Cardiospermum, Castanospora, Chonopetalum, Chouxia, Chytranthus, Conchopetalum, Cossinia, Cubilia, Cupania, Cupaniopsis, Deinbollia, Delavaya, Diatenopteryx, Dictyoneura, Dilodendron, Dimocarpus, Diploglottis, Diplokelepa, Diplopeltis, Distichostemon, Dodonaea, Doratoxylon, Elattostachys, Eriocoelum, Erythrophysa, Euchorium, Euphorianthus, Eurycorymbus, Exothea, Filicium, Ganophyllum, Glenniea, Gloeocarpus, Gongrodiscus, Gongrospermum, Guindilia, Guioa, Handeliodendron, Haplocoelum, Harpullia, Hippobromus, Hornea, Houssayanthus, Hypelate, Hypseloderma, Jagera, Koelreuteria, Laccodiscus, Lecaniodiscus, Lepiderema, Lepidopetalum, Lepisanthes, Litchi, Llagunoa, Lophostigma, Loxodiscus, Lychnodiscus, Macphersonia, Magonia, Majidea, Matayba, Melicoccus, Mischocarpus, Molinaea, Neotina, Nephelium, Otonephelium, Pancovia, Pappea, Paranephelium, Paullinia, Pavieasia, Pentascyphus, Phyllotrichum, Placodiscus, Plagioscyphus, Podonephelium, Pometia, Porocystis, Pseudima, Pseudopancovia, Pseudopteris, Radlkofera, Rhysotoechia, Sapindus, Sarcopteryx, Sarcotoechia, Schleichera, Scyphonychium, Serjania, Sinoradlkofera, Sisyrolepis, Smelophyllum, Stadmania, Stocksia, Storthocalyx, Synima, Talisia, Thinouia, Thouinia, Thouinidium, Tina, Tinopsis, Toechima, Toulicia, Trigonachras, Tripterodendron, Tristira, Tristiropsis, Tsingya, Ungnadia, Urvillea, Vouarana, Xanthoceras, Xeropspermum, Zanha, Zollingeria.

Selon DELTA Angio (22 juin 2010)1 :

- genre Alectryon

- genre Allophylus

- genre Allosanthus

- genre Amesiodendron

- genre Aporrhiza

- genre Arfeuillea

- genre Arytera

- genre Atalaya

- genre Athyana

- genre Averrhoidium

- genre Beguea

- genre Bizonula

- genre Blighia

- genre Blighiopsis

- genre Blomia

- genre Bridgesia

- genre Camptolepis

- genre Cardiospermum

- genre Castanospora

- genre Chonopetalum

- genre Chouxia

- genre Chytranthus

- genre Conchopetalum

- genre Cossinia

- genre Cubilia

- genre Cupania

- genre Cupaniopsis

- genre Deinbollia

- genre Delavaya

- genre Diatenopteryx

- genre Dictyoneura

- genre Dilodendron

- genre Dimocarpus

- genre Diploglottis

- genre Diplokelepa

- genre Diplopeltis

- genre Distichostemon

- genre Dodonaea

- genre Doratoxylon

- genre Elattostachys

- genre Eriocoelum

- genre Erythrophysa

- genre Euchorium

- genre Euphorianthus

- genre Eurycorymbus

- genre Exothea

- genre Filicium

- genre Ganophyllum

- genre Glenniea

- genre Gloeocarpus

- genre Gongrodiscus

- genre Gongrospermum

- genre Guindilia

- genre Guioa

- genre Handeliodendron

- genre Haplocoelum

- genre Harpullia

- genre Hippobromus

- genre Hornea

- genre Houssayanthus

- genre Hypelate

- genre Hypseloderma

- genre Jagera

- genre Koelreuteria

- genre Laccodiscus

- genre Lecaniodiscus

- genre Lepiderema

- genre Lepidopetalum

- genre Lepisanthes

- genre Litchi

- genre Llagunoa

- genre Lophostigma

- genre Loxodiscus

- genre Lychnodiscus

- genre Macphersonia

- genre Magonia

- genre Majidea

- genre Matayba

- genre Melicoccus

- genre Mischocarpus

- genre Molinaea

- genre Neotina

- genre Nephelium

- genre Otonephelium

- genre Pancovia

- genre Pappea

- genre Paranephelium

- genre Paullinia

- genre Pavieasia

- genre Pentascyphus

- genre Phyllotrichum

- genre Placodiscus

- genre Plagioscyphus

- genre Podonephelium

- genre Pometia

- genre Porocystis

- genre Pseudima

- genre Pseudopancovia

- genre Pseudopteris

- genre Radlkofera

- genre Rhysotoechia

- genre Sapindus

- genre Sarcopteryx

- genre Sarcotoechia

- genre Schleichera

- genre Scyphonychium

- genre Serjania

- genre Sinoradlkofera

- genre Sisyrolepis

- genre Smelophyllum

- genre Stadmania

- genre Stocksia

- genre Storthocalyx

- genre Synima

- genre Talisia

- genre Thinouia

- genre Thouinia

- genre Thouinidium

- genre Tina

- genre Tinopsis

- genre Toechima

- genre Toulicia

- genre Trigonachras

- genre Tripterodendron

- genre Tristira

- genre Tristiropsis

- genre Tsingya

- genre Ungnadia

- genre Urvillea

- genre Vouarana

- genre Xanthoceras

- genre Xeropspermum

- genre Zanha

- genre Zollingeria

Selon la classification phylogénétique

La classification phylogénétique y ajoute :

- tous les genres provenant de la famille Aceraceae :

- tous les genres provenant de la famille Hippocastanaceae :

Selon Angiosperm Phylogeny Website (22 juin 2010)2 :

- genre Acer L.

- genre Aesculus L.

- genre Alectryon Gaertn.

- genre Allophylus L.

- genre Allosanthus Radlk.

- genre Amesiodendron Hu

- genre Aporrhiza Radlk.

- genre Arfeuillea Pierre ex Radlk.

- genre Arytera Blume

- genre Atalaya Blume

- genre Athyana (Griseb.) Radlk.

- genre Averrhoidium Baillon

- genre Beguea Capuron

- genre Billia Peyr.

- genre Bizonula Pellegr.

- genre Blighia K.D.Koenig

- genre Blighiopsis Van der Veken

- genre Blomia Miranda

- genre Boniodendron Gagnep.

- genre Bottegoa Chiov.

- genre Bridgesia Bertero ex Cambess.

- genre Camptolepis Radlk.

- genre Cardiospermum L.

- genre Castanospora F.Muell.

- genre Chonopetalum Radlk.

- genre Chouxia Capuron

- genre Chytranthus J. D. Hooker

- genre Conchopetalum Radlk.

- genre Cossinia Comm. ex Lamarck

- genre Cubilia Blume

- genre Cupania L.

- genre Cupaniopsis Radlk.

- genre Deinbollia Schumach. & Thonn.

- genre Delavaya Franch.

- genre Diatenopteryx Radlk.

- genre Dictyoneura Blume

- genre Dilodendron Radlk.

- genre Dimocarpus Lour.

- genre Diploglottis J. D. Hooker

- genre Diplokeleba N. E. Brown

- genre Diplopeltis Endl.

- genre Dipteronia Oliv.

- genre Distichostemon F.Muell.

- genre Dodonaea Mill.

- genre Doratoxylon Thouars ex J. D. Hooker

- genre Elattostachys Radlk.

- genre Eriocoelum J. D. Hooker

- genre Erythrophysa E.Mey. ex Arn.

- genre Euchorium Ekman & Radlk.

- genre Euphorianthus Radlk.

- genre Eurycorymbus Hand.-Mazz.

- genre Exothea Macfad.

- genre Filicium Thwaites ex Bentham

- genre Ganophyllum Blume

- genre Glenniea J. D. Hooker

- genre Gloeocarpus Radlk.

- genre Gongrodiscus Radlk.

- genre Gongrospermum Radlk.

- genre Guindilia Gillies ex Hooker & Arnott

- genre Guioa Cavanilles

- genre Handeliodendron

- genre Haplocoelum Radlk.

- genre Harpullia Roxb.

- genre Hippobromus Eckl. & Zeyh.

- genre Hornea Baker

- genre Houssayanthus Hunz.

- genre Hypelate P.Browne

- genre Hypseloderma Radlk.

- genre Jagera Blume

- genre Koelreuteria Laxm.

- genre Laccodiscus Radlk.

- genre Lecaniodiscus Planchon ex Bentham

- genre Lepiderema Radlk.

- genre Lepidopetalum Blume

- genre Lepisanthes Blume

- genre Litchi Sonn.

- genre Llagunoa Ruiz & Pavon

- genre Lophostigma Radlk.

- genre Loxodiscus J. D. Hooker

- genre Lychnodiscus Radlk.

- genre Macphersonia Blume

- genre Magonia A.St.-Hil.

- genre Majidea J.Kirk ex Oliv.

- genre Matayba Aublet

- genre Melicoccus P.Browne

- genre Mischocarpus Blume

- genre Molinaea Comm. ex Juss.

- genre Neotina Capuron

- genre Nephelium L.

- genre Otonephelium Radlk.

- genre Pancovia Willd.

- genre Pappea Eckl. & Zeyh.

- genre Paranephelium Miq.

- genre Paullinia L.

- genre Pavieasia Pierre

- genre Pentascyphus Radlk.

- genre Phyllotrichum Thorel ex Lecomte

- genre Placodiscus Radlk.

- genre Plagioscyphus Radlk.

- genre Podonephelium Baillon

- genre Pometia J. R. Forster & G. Forster

- genre Porocystis Radlk.

- genre Pseudima Radlk.

- genre Pseudopancovia Pellegr.

- genre Pseudopteris Baillon

- genre Radlkofera Gilg

- genre Rhysotoechia Radlk.

- genre Sapindus L.

- genre Sarcopteryx Radlk.

- genre Sarcotoechia Radlk.

- genre Schleichera Willd.

- genre Scyphonychium Radlk.

- genre Serjania Mill.

- genre Sisyrolepis Radlk.

- genre Smelophyllum Radlk.

- genre Stadmannia Lamarck

- genre Stocksia Bentham

- genre Storthocalyx Radlk.

- genre Synima Radlk.

- genre Talisia Aublet

- genre Thinouia Triana & Planchon

- genre Thouinia Poit.

- genre Thouinidium Radlk.

- genre Tina Schult.

- genre Tinopsis Radlk.

- genre Toechima Radlk.

- genre Toulicia Aublet

- genre Trigonachras Radlk.

- genre Tripterodendron Radlk.

- genre Tristira Radlk.

- genre Tristiropsis Radlk.

- genre Tsingya Capuron

- genre Ungnadia Endl.

- genre Urvillea Kunth

- genre Vouarana Aublet

- genre Xanthoceras Bunge

- genre Xerospermum Blume

- genre Zanha Hiern

- genre Zollingeria Kurz

Selon ITIS (18 novembre 2016)3 :

- genre Acer L.

- genre Aesculus L.

- genre Alectryon Gaertn.

- genre Allophylus L.

- genre Blighia Koenig

- genre Cardiospermum L.

- genre Cupania L.

- genre Cupaniopsis Radlk.

- genre Dimocarpus Lour.

- genre Dodonaea P. Mill.

- genre Exothea Macfad.

- genre Filicium Thwaites ex Benth. & Hook. f.

- genre Harpullia Roxb.

- genre Hypelate P. Br.

- genre Koelreuteria Laxm.

- genre Litchi Sonn.

- genre Matayba Aubl.

- genre Melicoccus P. Br.

- genre Nephelium L.

- genre Paullinia L.

- genre Sapindus L.

- genre Schleichera Willd.

- genre Serjania P. Mill.

- genre Talisia Aubl.

- genre Thouinia Poit.

- genre Tristiropsis Radlk.

- genre Ungnadia Endl.

- genre Urvillea Kunth

- genre Xanthoceras Bunge

- genre Acer

- genre Aesculus

- genre Alectryon

- genre Allophylus

- genre Amesiodendron

- genre Arfeuillea

- genre Arytera

- genre Atalaya

- genre Athyana

- genre Averrhoidium

- genre Beguea

- genre Billia

- genre Blighia

- genre Blomia

- genre Bottegoa

- genre Bridgesia

- genre Cardiospermum

- genre Castanospora

- genre Chouxia

- genre Chytranthus

- genre Conchopetalum

- genre Cossinia

- genre Cubilia

- genre Cupania

- genre Cupaniopsis

- genre Deinbollia

- genre Delavaya

- genre Diatenopteryx

- genre Dictyoneura

- genre Dilodendron

- genre Dimocarpus

- genre Diploglottis

- genre Diplokeleba

- genre Diplopeltis

- genre Dipteronia

- genre Distichostemon

- genre Dobinea

- genre Dodonaea

- genre Doratoxylon

- genre Elattostachys

- genre Eriocoelum

- genre Erioglossum

- genre Erythrophysa

- genre Euphorianthus

- genre Eurycorymbus

- genre Exothea

- genre Filicium

- genre Ganophyllum

- genre Glenniea

- genre Gongrodiscus

- genre Guindilia

- genre Guioa

- genre Handeliodendron

- genre Haplocoelopsis

- genre Haplocoelum

- genre Harpullia

- genre Hebecoccus

- genre Hippobromus

- genre Hypelate

- genre Jagera

- genre Koelreuteria

- genre Laccodiscus

- genre Lecaniodiscus

- genre Lepiderema

- genre Lepidopetalum

- genre Lepisanthes

- genre Litchi

- genre Llagunoa

- genre Loxodiscus

- genre Macphersonia

- genre Magonia

- genre Majidea

- genre Matayba

- genre Melicoccus

- genre Mischarytera

- genre Mischocarpus

- genre Molinaea

- genre Neotina

- genre Nephelium

- genre Pancovia

- genre Pappea

- genre Paranephelium

- genre Paullinia

- genre Plagioscyphus

- genre Podonephelium

- genre Pometia

- genre Pseudima

- genre Pseudopteris

- genre Rhysotoechia

- genre Sapindus

- genre Sarcopteryx

- genre Sarcotoechia

- genre Schleichera

- genre Scyphonychium

- genre Serjania

- genre Sinoradlkofera

- genre Smelophyllum

- genre Sorindeia

- genre Stadmannia

- genre Storthocalyx

- genre Synima

- genre Talisia

- genre Thouinia

- genre Thouinidium

- genre Tina

- genre Tinopsis

- genre Toechima

- genre Tristira

- genre Tristiropsis

- genre Ungnadia

- genre Urvillea

- genre Vouarana

- genre Xanthoceras

- genre Xerospermum

- genre Zanha

Famille des Sapindacées

Sapindacées Juss.Y compris Dodonaeaceae Link, Dyssapindaceae Radlk., Koelreuteriaceae JG Agardh, Saponaceae Vent. À l'exclusion des Hippocastanceae et des Ptaeroxylaceae Port et forme des feuilles. Arbres, arbustes, lianes ou herbes ; laticifères (souvent) ou non laticifères et sans suc coloré. Plantes « normales » . Autoporteuses ou grimpantes ; les grimpantes sont des grimpantes à vrilles (les vrilles représentant des inflorescences modifiées), ou grimpantes. Mésophytes . Feuilles alternes ; spiralées ; pétiolées ; non gainantes ; glanduleuses (souvent) ou non glanduleuses ; sans odeur marquée ; composées (généralement) ou simples (mais il reste à déterminer à quelle fréquence les mentions de cette condition pourraient raisonnablement être interprétées comme « unifoliolées ») ; souvent pulvinées ; généralement ternées, ou pennées, ou bipennées, ou composées de multiples espèces (parfois biternées) . Limbe simple, disséqué à entier ; simple/disséqué, pennatifide ; pennatinervé ; nervé croisé. Feuilles stipulées (chez certaines plantes grimpantes) ou exstipulées. Domatie présente dans la famille (de 17 genres et de nombreuses espèces) ; se manifestant par des fosses, des poches ou des touffes de poils. Anatomie foliaire. Nectaires extrafloraux absents. Épiderme abaxial papilleux (souvent), ou non papilleux. Épiderme mucilagineux présent (très fréquemment), ou absent. Stomates anomocytaires (généralement), ou paracytiques. Hypoderme adaxial présent (souvent) ou absent. Limbe dorsiventral (habituellement) ou isobilatéral à centrique ; sans cavités sécrétoires. Mésophylle avec cellules à huile éthérée sphériques, ou sans cellules à huile éthérée (?) ; contenant des cellules à mucilage, ou ne contenant pas de cellules à mucilage (?) ; avec idioblastes sclérenchymateux, ou sans idioblastes sclérenchymateux ; contenant généralement des cristaux d'oxalate de calcium. Nervures foliaires mineures sans cellules de transfert de phloème ( Cardiospermum , Dodonaea , Melicocca ). Anatomie de la tige. Cambium liégeux présent ; initialement superficiel (généralement) ou profond (par ex. Dodonaea ). Nœuds trilacunaires. Phloème interne absent. Épaississement secondaire se développant à partir d'un anneau cambial conventionnel, ou anormal ; parfois via des cambiums concentriques (par ex. Serjania ). Phloème « inclus » présent (rarement) ou absent. Xylème à fibres libriformes ; avec vaisseaux. Parois terminales des vaisseaux simples. Vaisseaux sans puits ornés. Rayons médullaires primaires étroits. Bois étagé (par ex. Diplokeleba ) ou partiellement étagé (VPI, Sapindus ) ; parenchyme paratrachéal, ou apotrachéal et paratrachéal. Type reproducteur, pollinisation. Fleurs unisexuées présentes . Plantes monoïques, ou polygamomonoïques, ou polygamodioïques (mais avec une grande marge de confusion concernant l'apparence par rapport à la fertilité fonctionnelle des composants floraux) . Fleurs femelles avec staminodes (souvent avec des étamines bien développées mais non fonctionnelles), ou sans staminodes (?). Morphologie de l'inflorescence, des fleurs, des fruits et des graines. Fleurs solitaires (rarement) ou regroupées en « inflorescences » ; en cymes . L'unité d'inflorescence ultime est cymeuse. Inflorescences généralement en cymes, thyrses ou cincinni. Fleurs généralement bractéolées ; bractéolées (habituellement) ou ébractéolées ; petites ; régulières à très irrégulières (souvent obliquement zygomorphes). L'irrégularité florale implique le périanthe et l'androcée. Fleurs souvent 4 mères ou 5 mères ; cycliques ; tétracycliques (habituellement) ou tricycliques. Réceptacle floral développant un androphore puis un gynophore (par exemple, parfois chez Dodonaea , par élongation du disque des fleurs femelles et bisexuées), ou sans androphore ni gynophore. Hypanthium libre absent . Disque hypogyne présent (habituellement), ou absent (ou au moins indistinct, par exemple chez Dodonaea ) ; extrastaminal (les étamines sont généralement insérées à l'intérieur, parfois sur elle) ; annulaire ou unilatéral. Périanthe avec calice et corolle distincts (habituellement), ou sépaline (la corolle étant parfois absente) ; (3–)4–5(–7) (rarement), ou 8, ou 9, ou 10 ; 1 verticillé (rarement), ou 2 verticillés (habituellement) ; isomère, ou anisomère (par exemple lorsque le pétale abaxial est absent). Calice (3–)4, ou 5(–7) ; 1 verticillé ; polysépale (habituellement), ou partiellement gamosépale (parfois ostensiblement 4-mère), ou gamosépale (parfois conné à la base). Parfois 2 des membres joints. Calice inégal mais non bilabié, ou régulier ; imbriqué (habituellement), ou valvaire ; lorsque K5, avec le membre médian postérieur. Corolle 4, ou 5 ; 1 verticillée ; appendiculé (souvent, les appendices basaux, en forme d'écailles), ou non appendiculé ; gamopétale (habituellement), ou polypétale (par exemple Koelreuteria ) ; imbriqué ; inégal mais non bilabié, ou régulier.

Androcée 8, ou 10 (habituellement), ou 4–5(–6), ou 11–100 (c'est-à-dire parfois « nombreux »). Membres androcées détachés du périanthe ; libres les uns des autres ; 2 verticillés (théoriquement 5+5), ou 1 verticillé, ou 2–5 verticillés (parfois polystémoneux en plusieurs séries indistinctes, chez Distichostemon ). Androcée de fleurs mâles fertiles exclusivement d'étamines fertiles . Étamines 4–5(–6) (rarement), ou 8, ou 10, ou 11–100 (rarement « nombreuses ») ; isomères au périanthe (rarement, par exemple chez Ganophyllum ), ou diplostémones à polystémones (habituellement) ; filanthères (les filaments sont souvent poilus). Anthères dorsifixes ou basifixes (à légèrement ventrifixées) ; plus ou moins polyvalentes ; déhiscentes par des fentes longitudinales ; introrses ; tétrasporangiées ; appendiées (généralement) ou non appendiées. Les appendices de l'anthère sont apicaux (par extension conjonctive). Endothécie développant des épaississements fibreux. Épiderme de l'anthère persistant ou dégénérant. Microsporogenèse simultanée. Les tétrades de microspores initiales sont tétraédriques ou isobilatérales. Paroi de l'anthère initialement avec une couche intermédiaire, ou initialement avec plus d'une couche intermédiaire (1 à 2 couches). Tapetum glandulaire. Grains de pollen aperturés ; (2–)3(–4) aperturés ; colporés (généralement tricolporés, parfois bicolporés, parfois syncolporés), ou porés (rarement 3–4 porés) ; 2-loculaires (chez Koelreuteria , Litchi et Xanthoceras ).

Gynécée (2–)3(–8) carpelle. Carpelles réduits en nombre par rapport au périanthe, ou isomères avec le périanthe. Le pistil (2–)3(–8) loge . Gynécée syncarpe ; synovarienne à eu-syncarpe ; supère . Ovaire (2–)3(–8) loculaire . Locules sans « faux septa » . Gynécée stylé. Styles 1 (habituellement), ou 2–4 ; libres, ou partiellement joints ; atténués à partir de l'ovaire, ou d'une dépression au sommet de l'ovaire (rarement, entre les lobes de l'ovaire) ; apicaux. Stigmates de type humide ; non papillaires ; type du groupe IV. Placentation axile à basale. Ovules 1(–2) par locule, ou 2–5 par locule (Dodonaeoideae) ; funiculaire ou sessile (puis attaché aux protubérances placentaires) ; pendant, ou horizontal, ou ascendant ; apotrope (Engler) ; avec raphé ventral ou avec raphé dorsal ; arillé (habituellement) ou non arillé ; hémianatrope, ou anatrope, ou campylotrope, ou amphitrope ; bitégumenté ; crassinucellé. Tégument externe contribuant au micropyle (habituellement), ou ne contribuant pas au micropyle (rarement). Développement du sac embryonnaire de type Polygonum . Noyaux polaires fusionnant avant la fécondation. Cellules antipodales formées ; 3 ; proliférantes (formant jusqu'à 14 cellules), ou ne proliférant pas ; éphémères (habituellement), ou persistantes (rarement). Synergides crochus. Hypostases présente. Formation d'un endosperme nucléaire. Embryogénie asterad. Fruit charnu ou non charnu ; déhiscent ou indéhiscent, ou schizocarpe. Méricarpes lorsqu'ils sont schizocarpiques, (2–)3(–8) (?). Fruit lorsqu'ils ne sont pas schizocarpiques, une capsule, ou une baie, ou une drupe, ou une noix, ou une samare. Capsules loculicides, ou se fendant irrégulièrement, ou circonscissiles. Graines non endospermiques . Périsperme absent . Graines avec ou sans amyloïde. Cotylédons 2 ; plats (?), ou pliés, ou tordus (et parfois confluents). Embryon chlorophyllien (4/6), ou achlorophyllien (4/4) ; courbé, ou plié, ou enroulé . La radicule est dorsale. Plantule. Germination phanérocotylée, ou cryptocotylée.

Physiologie, biochimie. Cyanogène ou non cyanogène. Constituants cynogènes dérivés de la leucine (et lipides CN). Alcaloïdes présents ou absents. Iridoïdes non détectés. Proanthocyanidines présentes ; cyanidine, ou cyanidine et delphinidine. Flavonols présents ; quercétine, ou kaempférol et quercétine, ou quercétine et myricétine, ou kaempférol, quercétine et myricétine. Acide ellagique absent (6 espèces, 5 genres). Saponines/sapogénines présentes ou absentes. Accumulation d'aluminium non trouvée. Sucres transportés sous forme de saccharose (dans 9 genres). C3 et CAM. Physiologie de C3 enregistrée directement chez Cardiospermum . CAM enregistrée directement chez Dodonaea (non succulente et douteuse). Anatomie de type non C4 ( Nephelium ). Géographie, cytologie. Tempéré à tropical. Pantropical et subtropical, également au Japon, et répandu en Australasie. X = 10–16. Taxonomie. Sous-classe des Dicotyledonae ; Crassinucelli. Super-ordre des Rutiflorae de Dahlgren ; Sapindales. Sous-classe des Rosidae de Cronquist ; Sapindales. Angiospermes à 3 graines principales ; Eudicotylédones à 3 graines ; Super-ordre des Rosanae ; Malvidés ; Ordre des Sapindales. Espèces environ 2000. Genres environ 140 ; Alectryon , Allophylus , Allosanthus , Amesiodendron , Aporrhiza , Arfeuillea , Arytera , Atalaya , Athyana , Averrhoidium , Beguea , Bizonula , Blighia , Blighiopsis , Blomia , Bridgesia , Camptolepis , Cardiospermum , Castanospora , Chonopetalum , Chouxia , Chytranthus , Conchopetalum , Cossinia , Cubilia , Cupania , Cupaniopsis , Deinbollia , Delavaya , Diatenopteryx , Dictyoneura , Dilodendron , Dimocarpus , Diploglottis , Diplokelepa , Diplopeltis , Distichostemon , Dodonaea , Doratoxylon , Elattostachys , Eriocoelum , Erythrophysa , Euchorium , Euphorianthus , Eurycorymbus , Exothea , Filicium , Ganophyllum , Glenniea , Gloeocarpus , Gongrodiscus , Gongrospermum , Guindilia , Guioa , Handeliodendron , Haplocoelum , Harpullia , Hippobromus , Hornea , Houssayanthus , Hypelate , Hypseloderma , Jagera , Koelreuteria , Laccodiscus , Lecaniodiscus , Lepiderema , Lepidopetalum , Lepisanthes , Litchi , Llagunoa , Lophostigma , Loxodiscus , Lychnodiscus , Macphersonia , Magonia , Majidea , Matayba, Melicoccus , Mischocarpus , Molinaea , Neotina , Nephelium , Otonephelium , Pancovia , Pappea , Paranephelium , Paullinia , Pavieasia , Pentascyphus , Phyllotrichum , Placodiscus , Plagioscyphus , Podonephelium , Pometia , Porocystis , Pseudima , Pseudopancovia , Pseudopteris , Radlkofera , Rhysotoechia , Sapindus , Sarcopteryx , Sarcotoechia , Schleichera , Scyphonychium , Serjania , Sinoradlkofera , Sisyrolepis , Smelophyllum , Stadmania , Stocksia , Storthocalyx , Synima , Talisia , Thinouia , Thouinia , Thouinidium , Tina , Tinopsis , Toechima , Toulicia , Trigonachras , Tripterodendron , Tristira , Tristiropsis , Tsingya , Ungnadia , Urvillea , Vouarana , Xanthoceras , Xeropspermum , Zanha , Zollingeria . Utilisations économiques, etc. Fruits : 'lime d'Espagne' (Melicoccus), litchi et longane ( Litchi spp.), pulusan et ramboutan ( Nephelium spp.) ; Blighea aux arilles comestibles ('akee'). |

Date de dernière mise à jour : 20/05/2025

Ajouter un commentaire