PROTEACEAE

Les Protéacées, en latin Proteaceae, sont une famille de plantes dicotylédones qui comprend près de 2 000 espèces réparties en presque 80 genres. Ce sont des arbres et des arbustes, (quelques plantes herbacées), généralement des zones arides, à feuilles persistantes, des régions tempérées, subtropicales à tropicales, principalement dans l'hémisphère sud.

Il est intéressant de noter que la plupart des plantes de cette famille ne possède pas de mycorhizes, mais un autre type de structure racinaire appelé racine protéoïde.

Dans cette famille, on peut citer les genres :

Proteaceae

Protea cynaroides

Famille

Proteaceae

Juss., 1789

Classification APG III (2009)

Étymologie

Le nom vient du genre Protea qui est le nom grec de Πρωτεύς / Proteus, demi-dieu de la mer et des rivières, fils aîné de Poséidon dans la mythologie grecque antique. Ces plantes peuvent en effet se présenter sous de nombreuses formes différentes à l'image du dieu Protée, lequel peut, selon la mythologie, prendre l'apparence d'un lion, d'un serpent, d'un léopard, d'un cochon, d'un arbre ou même de l'eau elle-même.

Liste des genres

Selon NCBI (26 avr. 2010) :

Selon DELTA Angio (26 avr. 2010) :

Selon Angiosperm Phylogeny Website (26 avr. 2010) :

Selon ITIS (26 avr. 2010) :

Protéacées Juss.

Y compris Lepidocarpicae (Lepidocarpicae) Schultz-Schultzenst.

Port et forme des feuilles. Arbres, ou arbustes (ou souvent sous-arbrisseaux lignotubères, parfois géoflores), ou herbes (parfois, chez Stirlingia). Avec une agrégation basale de feuilles, ou sans agrégations basales ni terminales de feuilles, ou avec des agrégations terminales de feuilles. Mésophyte (en forêt tropicale), ou xérophyte (principalement) . Hétérophylle, ou non hétérophylle. Feuilles persistantes ; petites à très grandes ; alternes (la plupart du temps), ou opposées, ou verticillées ; généralement spiralées ; plates ou cylindriques ; coriaces, ou charnues, ou modifiées en épines ; pétiolées à sessiles ; non connées ; non engainantes (généralement), ou engainantes (parfois chez Synaphea). Gaines foliaires lors de l'engainement, non tubulaires ; à bords libres. Feuilles aromatiques (occasionnellement), ou sans odeur marquée (la plupart du temps) ; le long de la tige, ou avec une orientation « normale » ; simple ou composé (surtout aux stades juvéniles) ; épulviné ; lorsqu'il est composé, ou considéré comme tel, terné, ou penné, ou bipenné, ou composé multiple, ou palmé (parfois digité avec des segments pennés). Limbe lorsqu'il est simple, disséqué ou entier ; lorsqu'il est entier, souvent aciculaire ou linéaire ; lorsqu'il est simple/disséqué, pinnatifide ou palmatifide, ou très divisé, ou finement disséqué de façon dichotomique (diversement ramifié de façon dichotomique, disséqué de façon bipennée ou disséqué de façon digitée avec des segments disséqués de façon pennée — et chez Synaphea conférant aux plantes un aspect étonnamment « ptéridophyte ») ; uninervé, ou pennatinervé, ou palmatinervé, ou à nervures parallèles. Feuilles exstipulées. Bords du limbe entiers, ou crénelés, ou dentés, ou dentés. Feuilles sans méristème basal persistant.

Anatomie des feuilles. Stomates présents ; généralement paracytiques.

Hypoderme adaxial présent ou absent. Limbe dorsiventral, isobilatéral ou centrique ; avec ou sans cavités sécrétoires. Mésophylle avec ou sans idioblastes sclérenchymateux. Nervures foliaires mineures sans cellules de transfert de phloème (Grevillea, Lomatia, Telopea).

Anatomie de la tige. Absence de cavités sécrétoires. Présence de cambium liégeux ; initialement profond (rarement) ou superficiel. Nœuds trilacunaires. Présence ou absence de faisceaux corticaux. Épaississement secondaire se développant à partir d'un anneau cambial conventionnel. Xylème avec ou sans trachéides ; avec ou sans trachéides fibreuses. Parois terminales des vaisseaux simples, ou scalariformes et simples. Vaisseaux sans puits ornés. Rayons médullaires primaires généralement mixtes, larges et étroits. Parenchyme du bois paratrachéal.

Type de reproduction, pollinisation. Plantes hermaphrodites (généralement), ou monoïques, ou andromonoïques, ou dioïques. Pollinisation entomophile, ou ornithophile, ou cheiropterophile (?), ou par des moyens inhabituels (par de petits marsupiaux et des rongeurs) ; mécanisme remarquablement spécialisé (présentant généralement « la plus grande diversité de morphologie des présentateurs de pollen chez les plantes à fleurs » (Ladd 1994)), ou non spécialisé (Sphalmioideae).

Morphologie de l'inflorescence, des fleurs, des fruits et des graines. Fleurs regroupées en « inflorescences » (presque toujours), ou solitaires (parfois, plus ou moins, chez Adenanthos) ; lorsqu'elles sont solitaires, axillaires (vers l'extrémité des pousses) ; en grappes, en épis, en capitules et en ombelles. Les inflorescences fructifères sont coniques (parfois grandes et spectaculaires, en particulier chez certaines espèces de Banksia), ou non coniques. L'unité d'inflorescence ultime est racémeuse (ou à deux fleurs). Inflorescences terminales, ou axillaires, ou intercalaires ; capitules bractéacées, cônes, épis ou grappes ; avec ou sans bractées involucrées ; pseudanthes ou non pseudanthes. Fleurs bractéacées (peut-être toujours), ou ébractées (selon l'interprétation des écailles des cônes, chez Isopogon, Petrophile) ; petite à grande (souvent très voyante) ; régulière à très irrégulière ; lorsqu'elle est irrégulière, zygomorphe. L'irrégularité florale, lorsqu'elle est présente, implique le périanthe et l'androcée. Fleurs principalement 4 mères ; cycliques ; tétracycliques ou tricycliques. Réceptacle floral développant un gynophore, ou sans androphore ni gynophore. Hypanthium libre présent (représenté par un « tube du calice » avec des étamines attachées), ou absent (au moins parfois, indépendamment de l'énigme hypanthium/tube du calice, puisque les étamines sont parfois hypogynes (par exemple Bellendina)). Disque hypogyne présent (représentant la corolle ?), ou absent ; extrastaminal ; de membres séparés, ou annulaire.

Périanthe avec calice et corolle distincts (il y a parfois des « glandes » ou des « écailles », représentant peut-être des pétales, internes et alternant avec les tépales visibles), ou sépaline (le composant visible du périanthe semblant représenter le calice, bien que « pétaloïde ») ; 4, ou (6–)8 ; 1 verticillé, ou 2 verticillés ; isomère ou anisomère. Calice (les tépales visibles étant ainsi interprétés) 4 ; gamosépale (avec un tube basal), ou partiellement gamosépale, ou polysépale (ou interprétable comme tel, lorsque les étamines sont interprétées dans la gorge du périanthe — c'est-à-dire au sommet de l'« hypanthium »). Lorsqu'il n'est pas complètement gamosépale, 3 des membres sont joints (et un libre). Calice tubulaire ; inégale mais non bilabiée (le tube est parfois fendu sur la majeure partie d'un côté), ou bilabiée, ou régulière (mais alors généralement avec le tube courbé vers le haut, ou avec les lobes enroulés vers l'arrière) ; valvaire (mais diversement divisée lorsqu'elle est ouverte) . Corolle lorsqu'elle est présente, (2–)4 (alors représentée par des « glandes » ou des « écailles »).

Androcée 4 (presque toujours), ou (3–)4 (Grevillea). Membres androcées libres du périanthe, ou adnés (souvent insérés sur le périanthe, avec seulement les anthères libres) ; tous égaux, ou nettement inégaux ; libres les uns des autres (habituellement), ou cohérents (parfois chez Conospermum, Synaphea) ; 1 verticillé. Androcée exclusivement d'étamines fertiles (mais présentant alors souvent des étamines avec une thèque stérile), ou comprenant des staminodes (Persoonia). Staminodes, lorsqu'ils sont présents, chez Pétrophile 1 ; dans la même série que les étamines fertiles. Étamines 4 (habituellement), ou (3–)4 (Grevillea, Pétrophile) ; réduites en nombre par rapport au périanthe adjacent, ou isomères avec le périanthe ; oppositisépales ; filanthères (avec de larges filaments), ou avec des anthères sessiles. Anthères cohérantes (occasionnellement), ou conniventes, ou séparées les unes des autres ; plus ou moins basifixes ; non polyvalentes ; déhiscentes par des fentes longitudinales ; fortement introrses (habituellement), ou latrorses (rarement) ; tétrasporangiées ; appendiées (via le connectif allongé), ou non appendiées. Endothécie développant des épaississements fibreux. Microsporogénèse simultanée. Les tétrades de microspores initiales sont tétraédriques, ou décussées. Paroi de l'anthère initialement avec plus d'une couche intermédiaire (2 ou 3). Tapetum glandulaire. Grains de pollen aperturés ; (2–)3(–8) aperturés ; porés (presque toujours, peut-être occasionnellement colpoïdés) ; 2-loculaires (chez Grevillea, Leucadendron et Macadamia).

Gynécée à 1 carpelle. Le pistil est unicellulaire. Gynécée monomère ; d'un seul carpelle ; supère. Carpelle complètement fermé ou incomplètement fermé ; non stylé (rarement), ou stylé (généralement, le style est souvent long et mince) ; stigmate apical ; (1–)3–100 ovulés (c'est-à-dire « nombreux »). Placentation marginale (principalement) ou apicale. Ovaire sessile à stipité. Styles portant une « indusie » sous le stigmate, ou sans indusie. Stigmates de type sec ; papilleux ; de type Groupe II. Ovules funiculés ou sessiles (l'ovule est parfois adné à la paroi interne de l'ovaire, par exemple Leucospermum cordifolium) ; non arillés ; orthotrope, ou anatrope, ou amphitrope, ou hémianatrope (le micropyle est toujours dirigé vers le bas) ; bitégumenté ; crassinucellé. Tégument externe ne contribuant pas au micropyle. Développement du sac embryonnaire de type Polygonum. Noyaux polaires fusionnant seulement après la fécondation de l'un d'eux, ou fusionnant simultanément avec le gamète mâle (?). Cellules antipodales formées ; 3 ; non proliférantes ; éphémères ou persistantes. Synergides généralement crochus (et avec un appareil filiforme). Formation de l'albumen nucléaire. Haustéries de l'albumen présentes ; chalazales. Embryogénie asterad.

Fruit charnu ou non charnu (souvent ligneux et persistant longtemps). Le carpelle fructifère est déhiscent ou indéhiscent ; un follicule, ou drupacé, ou nuculaire, ou un akène (voir Manning et Brits (1993), qui fournissent des preuves permettant d'interpréter les téguments des graines des formes indéhiscentes comme un tégument externe plutôt que comme un péricarpe, remettant ainsi en cause toutes les spéculations phylogénétiques antérieures concernant les téguments des graines). Fruit sans enveloppe charnue. Gynécies des fleurs adjacentes se combinant pour former un fruit multiple, ou ne formant pas de fruit multiple. Les fruits multiples coalescents (souvent, parfois incorporés dans des cônes ligneux), ou non coalescents. Graines non endospermiques (presque toujours), ou endospermiques (Bellendina) ; ailées (souvent), ou aptères. Embryon bien différencié. Cotylédons 2(–9). Embryon achlorophyllien (1/1) ; droit.

Plantule. Germination phanérocotylée, ou cryptocotylée.

Physiologie, biochimie. Cyanogène ou non cyanogène. Constituants cynogènes dérivés de la tyrosine. Alcaloïdes présents (rarement) ou absents. Iridoïdes non détectés. Proanthocyanidines présentes ; delphinidine, ou cyanidine et delphinidine. Flavonols présents ; kaempférol, ou kaempférol, ou kaempférol et quercétine, ou quercétine et myricétine. Acide ellagique absent (7 espèces, 6 genres). Arbutine présente. Saponines/sapogénines présentes ou absentes. Accumulation d'aluminium démontrée (très fréquemment) ou non trouvée. Sucres transportés sous forme de saccharose (chez Grevillea robusta). C3. Physiologie C3 enregistrée directement chez Grevillea, Hakea .

Géographie, cytologie. Tempéré à tropical. Pantropical et chaud, nécessitant principalement une longue saison sèche. X = 5, 7, 10–13 (les chromosomes sont parfois très gros). Nombre chromosomique de base supposé de la famille : 7.

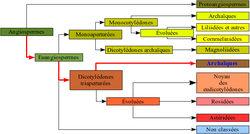

Taxonomie. Sous-classe des Dicotyledonae ; Crassinucelli. Super-ordre des Proteiflorae de Dahlgren ; Proteales. Sous-classe des Rosidae de Cronquist ; Proteales. Angiospermes à 3 noyaux APG ; eudicotylédones périphériques ; Super-ordre des Proteanae ; Ordre des Proteales.

Espèces 1050. Genres environ 75 ; Acidonia , Adenanthos , Agastachys , Alloxylon , Athertonia , Aulax , Austromuellera , Banksia , Beauprea , Beapreopsis , Bellendina , Brabejum , Buckinghamia , Cardwellia , Carnarvonia , Cenarrhenes , Conospermum , Darlingia , Diastella , Dilobeia , Dryandra , Embothrium , Eucarpha , Euplassa , Faurea , Finschia , Floydia , Franklandia , Garnieria , Gevuina , Grevillea , Hakea , Helicia , Heliciopsis , Hicksbeachia , Hollandaea , Isopogon , Kermadecia , Knightia , Lambertia , Leucadendron , Leucospermum , Lomatia , Macadamia , Malagasia , Mimetes , Musgravea , Neorites , Opisthiolepis , Oreocallis , Orites , Orothamnus , Panopsis , Paranomus , Persoonia , Petrophile , Placospermum , Protea , Roupala , Serruria , Sleumerodendron , Sorocephalus , Spatalla , Sphalmium , Stenocarpus , Stirlingia , Strangea , Symphionema , Synaphea , Telopea , Toronia , Triunia , Turrillia , Vexatorella , Virotia , Xylomelum .

Johnson et Briggs 1975.

Utilisations économiques, etc. De nombreux genres et espèces sont cultivés comme plantes ornementales et barrières, et la Macadamia produit d'excellentes noix comestibles.