Microsphaera alphitoides – Erysiphe alphitoides

Erysiphe alphitoides (anciennement Microsphaera alphitoides) est une espèce de champignons ascomycètes de la famille des Erysiphaceae. parasite biotrophe obligatoire, ce champignon phytopathogène est l'une des espèces responsables de l'oïdium du chêne.

Erysiphe alphitoides

Ce champignon très répandu sur les chênes indigènes se caractérise par une couche blanche poudreuse bien visible sur la face supérieure (parfois aussi sur la face inférieure) des jeunes feuilles de chêne. Elle correspond au mycélium de surface qui prolifère massivement grâce aux conidies.

Espèce

Erysiphe alphitoides

(Griffon & Maubl.) U.Braun & S.Takam. (2000)

Historique

Apparu en France en 1907, c'est seulement en 1911 que les chasmothèces, qui correspondent à la forme sexuée ou parfaite, ont été observés et décrits, jusqu'ici seule la forme anamorphe ou imparfaite avait été décrite. Les chasmothèces ont d’abord été identifiés comme étant de l’espèce Microsphaera quercina responsable de la maladie en Amérique. Une étude morphologique approfondie établit qu’il s’agissait en réalité d’une espèce non encore décrite. On proposa l’espèce Microsphaera alphitoides (actuellement Erysiphe alphitoides) qui doit son nom à la racine grecque aleuri (αλευρί) qui signifie farine faisant ainsi référence à l’abondance des spores blanches produites par le champignon.

Erysiphe alphitoides est actuellement observable sous ses deux formes (anamorphe et téléomorphe) en France.

Morphologie

D'après S. Takamatsu et al.

Forme téléomorphe (sexuée)

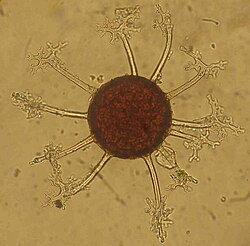

Chasmothèce de E. alphitoides sur chêne pédonculé

- Asque :

- Forme ellipsoïdale à ovoïde

- Contient 8 ascospores

- Ascospores :

- Hyalines

- Forme ellipsoïdale à ovoïde

- Chasmothèces :

- Sphériques

- 70 à 140 µm de diamètre

- Fulcres :

- 5 à 25 en position équatoriale

- Longueur entre 0,75 et 2 × diamètre du chasmothèce

- Aseptés ou (rarement) uniseptés

- 4 à 6 ramifications dichotomiques

Forme anamorphe (asexuée)

- Conidies :

- Ellispoïdes en formation, doliiformes à maturité

- 25 à 45 × 13 à 25 µm

Mycélium

- Hyphes :

- Ramifiés

- Blancs diffus ou en spots

- Septés

- 3 à 7 µm de diamètre

- Apressorium

- Lobé

- Un seul ou en paires opposées

- 6 à 10 µm de diamètre

Cycle biologique et dispersion

Feuille couverte du parasite. Les points noirs parmi le mycélium blanc (hyphes et spores asexuées) représentent des cléistothèces.

Le champignon réalise plusieurs cycles par an, chaque cycle étant composé de 3 phases principales : infection, sporulation, conservation.

Seules les jeunes feuilles non totalement développées sont sensibles à l’infection ; 15-20 jours après le débourrement on estime que la période de sensibilité est terminée[6]. En général, la maladie se développe assez tardivement au printemps à la fin du développement des feuilles de première unité de croissance. La maladie est généralement beaucoup plus sévère sur les feuilles de deuxième et troisième unité de croissance.

La période d’hivernation est une période critique pour les oïdiums. En effet, ces champignons sont des biotrophes obligatoires, il leur faut donc survivre en dehors de la période de disponibilité de leur hôte. E. alphitoides passe cette période sous forme de chasmothèces (organe de dormance qui contient les asques), sur des feuilles mortes de la litière et surtout sous forme de mycélium peu actif dans les bourgeons (hôte pérenne).

Les ascospores germent à la surface des feuilles de l’hôte, le tube germinatif se différenciant en appressorium qui permet la pénétration des cellules épidermiques. L’essentiel du développement du champignon est épiphylle, il assure sa nutrition grâce aux haustoria.

L’essentiel de la reproduction est asexué, les conidies en sont le résultat. Elles sont formées sur le mycélium à la surface des feuilles, ce sont elles qui sont disséminées et qui permettent les infections secondaires. La sporulation et la dissémination ont lieu pendant toute la période de végétation de l’hôte. L’inoculum est disséminé par le vent.

Taxinomie

synonymes

- Erysiphe quercina Schwein., (1834)

- Microsphaera alphitoides Griffon & Maubl., (1912)

- Microsphaera quercina (Schwein.) Burrill, (1887)

- Oïdium alphitoides Griffon & Maubl., (1910)

- Oïdium quercinum Thüm.

- Phyllactinia quercus (Mérat) Homma, (1937)