Urtica dioica - Grande ortie - Ortie dioïque – Ortie commune

(Urticaceae)

La Grande ortie (Urtica dioica L.), encore appelée ortie dioïque ou ortie commune, est une espèce de plantes à fleurs de la famille des Urticaceae et du genre Urtica.

C'est une plante herbacée vivace d'origine eurasiatique qui est aujourd'hui présente dans le monde entier. Urticante, elle est aussi une plante alimentaire et utilisée pour différents usages agricoles, industriels et médicinaux. Ses fleurs sont unisexuées, portées soit par des pieds différents (diécie), soit par le même pied (monoécie très rare), ce qui peut permettre de mieux comprendre les mécanismes génétiques de la séparation sexuelle des plantes. Souvent mal aimée à cause de son caractère piquant, considérée comme mauvaise herbe durant les trente glorieuses, elle a pourtant été une source de nourriture, de fibre et de fourrage, probablement depuis la préhistoire.

Victor Hugo romancier dans Les Misérables lui consacre un chapitre entier, où il écrit notamment : « Quand l'ortie est jeune, la feuille est un légume excellent ; quand elle vieillit, elle a des filaments et des fibres comme le chanvre et le lin. La toile d'ortie vaut la toile de chanvre. Hachée, l'ortie est bonne pour la volaille ; broyée, elle est bonne pour les bêtes à cornes. La graine de l'ortie mêlée au fourrage donne du luisant au poil des animaux […] il n'y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes, il n'y a que de mauvais cultivateurs. ».

Urtica dioica

Grande ortie

Espèce

Urtica dioica

L., 1753

Classification APG III (2009)

Description

Appareil végétatif

Cette plante vivace herbacée mesure le plus souvent entre 90 cm et 2 m de hauteur, et parfois jusqu'à 2,7 m de haut, formant, grâce à ses longs rhizomes, des peuplements monospécifiques).

Tous ses organes (tige, feuilles, fleur) sont recouverts de deux types de poils : de longs poils urticants (piquants appelés scientifiquement trichomes) et de petits poils souples. La densité de ces piquants augmente chez les plantes broutées par les herbivores ou soumises à des agressions mécaniques (piétinement, fauchage). Les orties des sous-bois ont moins de piquants car elles sont moins exposées et donc moins agressées. Cette densité variable est en lien avec la stratégie de défense contre les herbivores, la défense induite et l'allocation des ressources. Les poils urticants sont inégalement répartis : la base de la tige et les entre-nœuds ont une densité plus faible, de même que la face supérieure des feuilles (où les poils plus clairsemés sont localisés surtout le long des nervures), mais là encore, il existe une grande variabilité. Ils sont généralement orientés vers le haut, ce qui rend possible sa cueillette à main nue en pinçant doucement la tige tout en remontant les doigts vers le haut. La récolte avec des gants suffisamment épais est cependant moins risquée, de même que la cueillette lorsqu'elle est montée à graines car elle pique moins. On peut calmer les brûlures en froissant sur la peau des feuilles fraîches de Grand plantain ou, selon les usages traditionnels, à l'aide de feuilles de menthe, de sureau, de persil, d'ortie écrasée, de lierre terrestre, d'oseille ou de mauve, voire appliquer de la terre sèche, une moitié d'oignon ou une compresse imbibée de vinaigre.

Il est aussi possible, comme le recommandait déjà J. Wesley dans son livre Primitive Physic, d'appliquer du jus d'ortie sur la zone rendue douloureuse et enflammée par des piqures d'orties.

Ses tiges à section quadrangulaire sont dressées et non ramifiées (toutefois, une tige coupée peut très bien émettre des rejets latéraux)[11]. Les feuilles vert foncé, opposées, ovales à lancéolées, sont en général deux fois plus longues que larges. Elles sont bordées de fortes dents triangulaires. Les cellules épidermiques renferment des corpuscules calcifiés appelés cystolithes. La forme plus ou moins allongée des cystolithes est un caractère dérivé propre aux Urticacées.

Cette ortie présente des rhizomes traçants de quelques mm d'épaisseur, pourvus d'un chevelu de fines racines adventives qui renferment des polysaccharides, une lectine, de nombreux composés phénoliques, des lignanes et des stérols.

Appareil reproducteur

Les fleurs sont unisexuées, minuscules et réunies en grappes, mâles et femelles sur des pieds différents (pour la forme dioïque). Les grappes femelles sont tombantes, les grappes mâles dressées. La fleur femelle est formée de 4 tépales dont deux beaucoup plus gros enveloppant un ovaire uniloculaire et deux petits extérieurs. La fleur mâle comporte 4 tépales et 4 étamines, recourbées dans le bouton et se redressant de manière élastique à l'anthèse, en projetant au loin un petit nuage de pollen. La pollinisation est essentiellement anémophile, et parfois en partie entomophile.

Le fruit est un akène ovoïde, qui reste enveloppé dans les deux gros tépales accrescents et qui est adapté à la dyszoochore. Ce fruit sec indéhiscent est d'abord vert puis brun, en grappes ; il contient une graine dont l'embryon est entouré d'un endosperme charnu peu important.

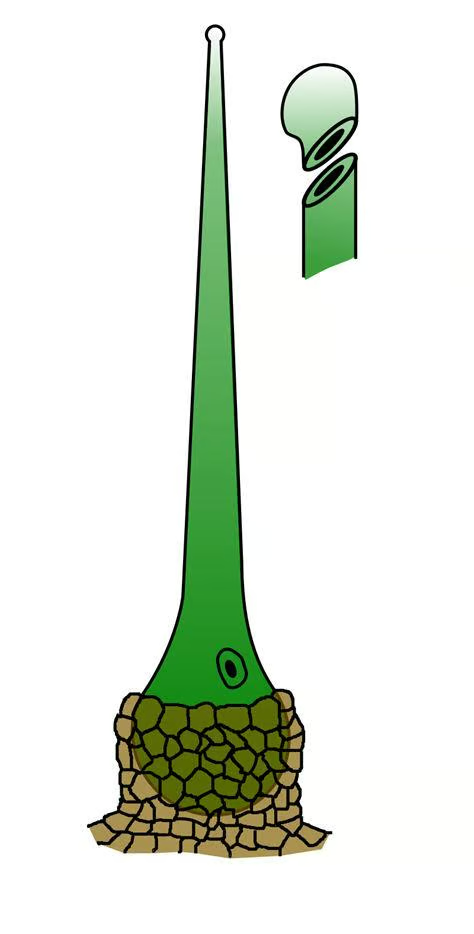

Le dard urticant se termine par une pointe en silice se plantant comme une aiguille dans l'épiderme ; l'« ampoule » qui le coiffe, très fragile, se brise à la moindre contrainte, comme du verre très fin, injectant le liquide urticant dans la peau.

Fleurs femelles

Fleurs mâles.

Feuille.

Aires de répartition

- Originaire d'Eurasie, elle s'est répandue dans presque toutes les régions tempérées du monde. Elle est plus commune en Europe du Nord qu'en Europe du Sud ou en Afrique du nord, aux climats trop secs. Largement distribuée en Amérique du Nord, elle est toutefois moins abondante qu'en Europe du Nord.

- La Grande ortie est très commune partout en France (Corse comprise).

- Plante hydrophile et nitrophile, elle affectionne les friches rudéralisées, les prairies, les décombres et les abords des habitations.

C'est une plante bioindicatrice des sols basiques, riches en azote, phosphore et potassium. Dans certaines circonstances son abondance peut signaler un excès de matières organiques riches en nutriments ou une pollution des sols par les oxydes ferriques. Mais on ne la trouve généralement pas dans les cultures car elle ne supporte pas le travail fréquemment renouvelé du sol (à la différence de l'ortie brûlante une adventice des cultures maraîchères).

La plante utilise la reproduction sexuée pour conquérir de nouveaux sites de colonisation. Puis une fois implantée dans un lieu grâce à une graine, elle développe rapidement des stolons en surface et des rhizomes en profondeur pour s'étaler alentour et former une population clonale, unisexuée et très compacte. D'après une étude de Glawe, chaque pied d'origine de Grande ortie donne en moyenne, par multiplication végétative, une vingtaine de « rejetons » (appelés ramets). Certains clones, formés d'un seul génotype, peuvent s'étendre sur plusieurs mètres carrés. On peut trouver en un endroit, une population avec une forte domination de pieds femelles et en un autre endroit, une majorité de pieds mâles. Mais en moyenne, sur 26 populations d'orties communes étudiées, représentant plus de 14 000 pieds, Glawe a trouvé 47 % de pieds femelles, 45 % de mâles, 2 % de pieds monoïques (portant des fleurs des deux sexes) et 6 % sans fleurs.

Statuts de protection, menaces

Le statut de l'espèce, en termes de menaces, est évaluée comme non préoccupant aux échelons mondiaux, européen et français.

Espèce-hôte

Petite tortue (Aglais urticae) sur sa plante hôte.

L'ortie est un véritable foyer pour une faune qui lui est spécialisée, notamment de nombreuses espèces de papillons, de coléoptères (comme le charançon de l'ortie) et de punaises.

En Europe de l'Ouest, l'ortie est la plante-hôte obligatoire d'une trentaine d'insectes dont des papillons diurnes (pollinisateurs importants, souvent en voie de régression) tels que le Paon-du-jour (Aglais io), le Vulcain (Vanessa atalanta), la Carte géographique (Araschnia levana), et la Petite tortue (Aglais urticae). L'ortie est aussi l'hôte de papillons de nuit tels que la Pyrale de l'ortie (Eurrhypara hortulata).

Elle accueille aussi facultativement la Belle-Dame ou Vanesse des chardons (Vanessa cardui), qui, comme son nom l'indique, pond aussi sur les chardons, et le Robert-le-diable (Polygonia c-album), qui pond parfois aussi sur le houblon.

Plusieurs espèces communes de papillons de nuit se nourrissent aussi de cette plante. On peut citer la Noctuelle à museau (Hypena proboscidalis) appelée aussi l'Hypène proscidale. Il y a aussi la Plusie vert dorée (Diachrysia chrysitis) et des pyrales comme la Pyrale de l'ortie (Anania hortulata) et la Pyrale opaline (Pleuroptya ruralis).

Ces lépidoptères et autres insectes (le puceron de l'ortie, l'apion de l'ortie, le Charançon de l'ortie (Phyllobius urticae) etc.) ou encore le spectaculaire crache-sang (Timarcha tenebricosa) contribuent au contrôle des populations d'ortie alors que divers ichneumonidés contrôlent les insectes herbivores qui consomment les orties en les parasitant, eux-mêmes étant consommés par des oiseaux, reptiles, amphibiens ou mammifères insectivores.

L'éradication de cette plante nuit donc au maintien de la biodiversité.

Constituants

- Les feuilles de la Grande ortie sont très riches en protéines. Elles contiennent aussi :

- Les racines de la Grande ortie renferment des polysaccharides, une lectine, de nombreux composés phénoliques (acides-phénols, scopolétol, aldéhydes et alcools phénylpropaniques et homovanillique), des lignanes. On note aussi la présence de stérols comme le sitostérol.

- L'action urticante est due au liquide contenu dans la base des poils. Il comprend des acides formiques (au rôle mineur dans l'irritation), de l'histamine, de l'acétylcholine, de la sérotonine et des leucotriènes. Il provoque un prurit, un érythème, ainsi qu'une sensation de brûlure qui dure de 15 minutes à 1 ou 2 heures.

Usages médicinaux

L'ortie, en dépit des apparences, bien qu'urticante, est inoffensive pour la santé, et même considérée comme bonne pour la santé : des tests ont montré que ses extraits, à dix-huit grammes par jour par voie orale chez l'Homme sont sans « aucun effet secondaire ».

Types de préparations phytothérapeutiques

Les présentations médicinales les plus fréquentes sont « la poudre totale sèche, l'extrait sec, les infusions, les décoctions et les sucs frais ».

Les teneurs des feuilles ou de la racine peuvent considérablement varier selon le stade de développement de la plante, le lieu et la saison de récolte et selon l'état de la plante. Dans tous les cas, les feuilles sont plus riches en principes actifs que les tiges.

Modes de délivrance

La phytothérapie utilise la Grande ortie en usage interne, par exemple :

- Comme complément alimentaire (fraiche, en jus ou séchée), contre l'asthénie, l'anémie, la dénutrition ou la malnutrition, pour améliorer l'attention intellectuelle et lutter contre l'anxiété et les états dépressifs ;

ses feuilles sont indiquées contre l'arthrite, les rhumatismes, la goutte et la rhinite allergique ;

Son jus frais est hémostatique, efficace contre les saignements cutanés, de nez et en cas de règles abondantes, il en réduira le flux ;

- En tisane, contre les rhinites et des allergies saisonnières, contre l'asthme ou encore seule ou couplée au chou palmiste noir (Serenoa repens), en tisanes ou en extraits contre certains problèmes de miction (liés à une hypertrophie bénigne de la prostate, contre la goutte et les rhumatismes). En Allemagne, cette tisane est prescrite comme diurétique léger (mais selon Henri Cazin, elle n'est pas assez diurétique pour être intégrée dans un traitement de l'hypertension ou les problèmes cardiaques).

La Grande ortie est aussi utilisée en usage externe, par exemple :

Elle est aussi utilisée en homéopathie (dont en teinture homéopathique, contre la varicelle).