Cirsium arvense-Cirse des champs-Chardon des champs

(Asteraceae)

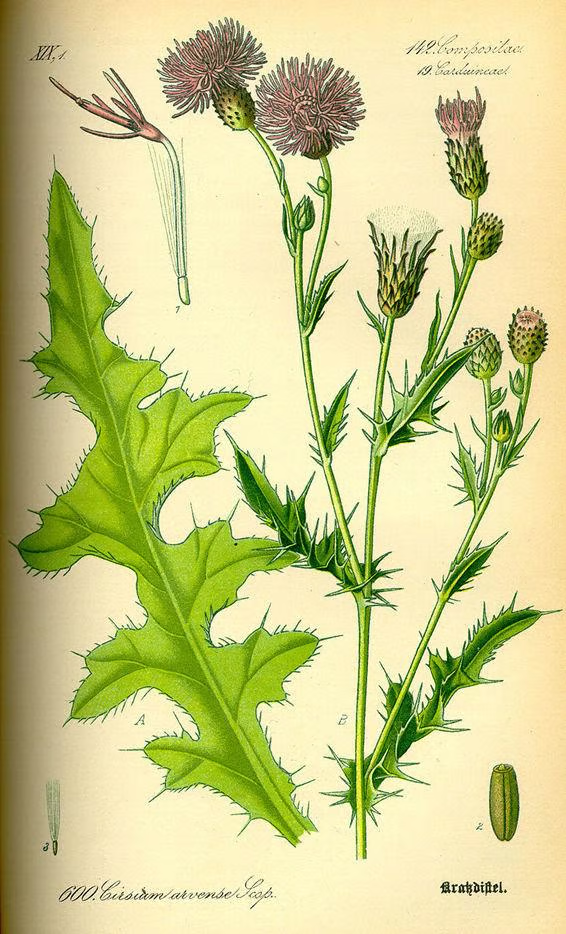

Cirsium arvense, en français le Chardon des champs ou le Cirse des champs, est une espèce de plantes à fleurs du genre Cirsium et de la famille des Astéracées (ou Composées). Très commune dans toute l'Europe, c'est une plante nitrophile, adventice de la plupart des cultures, des prairies, se multipliant rapidement par ses nombreuses graines qui, grâce à leurs aigrettes, peuvent être disséminées à grande distance. On le reconnaît entre autres à ses capitules lilas dont les fleurons (fleurs tubulées) s'épanouissent largement.

Cirsium arvense

Cirse des champs pollinisé par deux abeilles.

Espèce

Cirsium arvense

(L.) Scop., 1772

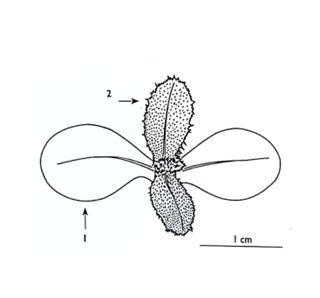

Plantule

Les germinations, bien qu’assez peu fréquentes, s’ajoutent à l’exubérance de la multiplication végétative.

La plantule a des feuilles alternes disposées en rosette.

L’axe hypocotylé, blanchâtre, n’excède guère 1 cm.

- Les cotylédons sont elliptiques, d’assez grande taille (10 à 17 mm x 6 à 8 mm), charnus, à pétiole court, mal défini.

- Les deux premières feuilles paraissent opposées : elles sont elliptiques, sessiles et caractéristiques. Leur limbe, à marge épineuse, a une face inférieure blanchâtre, souvent couverte d’un tomentum. La face supérieure présente une pilosité peu dense mais visible, qui laisse le limbe d’une couleur vert foncé. Les feuilles suivantes, dentées, sinuées, deviennent progressivement lancéolées. Elles sont piquantes au toucher et rapidement munies d’un tomentum blanchâtre sur la face inférieure. La nervure médiane, blanchâtre, est seule bien visible et fait saillie en carène sur la face inférieure. Le caractère vivace est décelable dès le stade quatre à cinq feuilles par l’apparition de bourgeons racinaires (3).

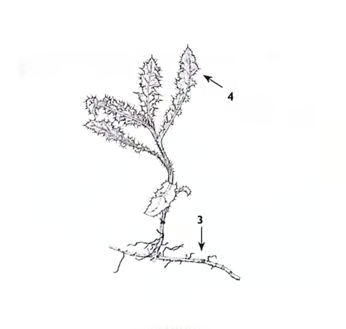

Pousse

L’espèce élabore des drageons qui donnent, à la surface du sol, dès février dans le Sud de la France, des rosettes feuilletées et, plus tardivement en saison des pousses allongées.

- Les drageons, blanchâtres, de 3 à 5 mm de diamètre, sont porteurs de feuilles réduites à des écailles, épineuses et noirâtres. Les deux à quatre premières feuilles sont fréquemment quasiment glabres, sans tomentum à la surface inférieure. Les suivantes (4) sont caractéristiques de l’espèce, lancéolées-lobées à presque divisées, sessiles et décurrentes. Leur marge sinuée et ondulante est hérissée de longues épines ulcérantes. La face inférieure est blanchâtre, aranéeuse ; la supérieure, vert foncé, est pubescente.

Plante adulte

Le chardon des champs est une plante dioïque, vivace de drageons. Sa tige dressée, haute de 50 à 150 cm, est anguleuse mais non ailée, ramifiée et pubescente.

Les feuilles culinaires sont semblables à celles décrites au paragraphe précédent.

La floraison a lieu de juillet à octobre. Les capitules unisexués, aux fleurs rose violacé, sont disposés en panicule corymbiformes. Les akènes aux aigrettes plumeuses assurent, par voie aérienne, sur de longues distances, l’essentiel de la dispersion.

Noms vulgaires et vernaculaires

En plus de ses noms recommandés ou typiques « Chardon des champs » ou « Cirse des champs », l'espèce est également nommée en français « Chardon du Canada », « Chardon des vignes », « Herbe aux varices » ou « Sarette ».

Description

Appareil végétatif

C’est une plante vivace dressée de 50 à 130 centimètres de haut et pouvant parfois atteindre 150 centimètres. Sa tige est très rameuse, elle a la particularité de ne presque pas porter d’épines et de ne pas être ailée. Les feuilles sont allongées, découpées et bordées de dents épineuses, vertes et glabres sur les deux faces ou présentant une pilosité blanchâtre sur la face inférieure.

Appareil reproducteur

Les fleurs sont toutes en tubes en petits capitules ovoïdes entourées de bractées peu épineuses (ce genre d’inflorescence est appelé racème de capitules). La couleur des capitules peut varier du pourpre au blanc, en passant par plusieurs nuances de rose. Les fruits sont des akènes munis d’une aigrette blanche et plumeuse.

Partie souterraine

Le système racinaire du Cirse des champs est composé des rhizomes horizontaux servant d’organes de réserve et des racines verticales qui peuvent descendre à plus de 2 mètres de profondeur servant à capter l’eau et les nutriments.

Confusions possibles

Cirsium arvense peut être confondu avec d’autres espèces du genre Cirsium, en particulier le Cirse des ruisseaux (Cirsium rivulare). Il s'en distingue par l’absence de rosette basale de feuilles et surtout ses fleurs unisexuées sur un même capitule. Les espèces du genre Carduus, également proches, présentent des akènes sans soies plumeuses.

Habitat et répartition

Le Cirse des champs est d’origine eurasiatique et est très commun dans toute l’Europe et s'est propagé désormais dans d’autres pays. Il a été introduit aux États-Unis et au Canada au début du XVIIe siècle et est considéré comme invasif dans ces deux pays. Le Cirse des champs est une plante qui peut s’adapter à de nombreux milieux, mais qui préfère les milieux riches et ensoleillés. On le retrouve dans les prairies, sur les bords de chemins et de routes, dans les friches, les champs et les jardins.

Biologie

Cycle de vie et reproduction

Le chardon des champs est une plante géophyte qui passe l’hiver sous forme de racine et débourre au printemps.

Reproduction par les graines

Le Cirse des champs est une plante dioïque avec des pieds mâles pouvant féconder des pieds femelles jusqu'à cent mètres à la ronde. La période de floraison s’étale de juillet à septembre.

Ce chardon émet des composés organiques volatils floraux qui attirent ses pollinisateurs mais aussi ses ennemis naturels, ne pouvant ainsi favoriser à la fois sa reproduction et sa défense contre les herbivores. Même pour les humains, l'odeur émise par les capitules est agréable.

Chaque plant de chardons peut produire 5 000 à 40 000 graines dont 200 à 300 seulement peuvent germer. Les graines gardent leur potentiel germinatif jusqu’à 20 ans. Les semences peuvent voler de 30 à 150 mètres de la plante mère. Les graines sont dispersées par le vent (anémochorie).

Multiplication végétative par les racines

Les racines horizontales ou rhizomes portent des bourgeons dont une partie va donner (dès la fin de l’hiver) des drageons qui vont ensuite pouvoir donner de nouveaux pieds de chardons.

La croissance horizontale par les racines peut atteindre 4 ou 5 mètres par an, le chardon forme ainsi des ronds. Si les racines sont coupées en fragments, chaque fragment peut donner naissance en quelques jours à un nouveau plant. De nouvelles pousses peuvent émerger à partir de fragments de 2,5 cm. La prolifération de ce chardon est avant tout due à son système racinaire extrêmement vigoureux et un développement par tache pouvant s'étendre de 1 à 2 m/an.

Fruit laissant apparaître le pappus des graines.

Intérêt pour la faune

Plusieurs chenilles, dont celles de la belle-dame (aussi appelé Vanesse du chardon), dévorent cette plante, ainsi que des mouches et plus d’une dizaine de coléoptères : coccinelles phytophages, charançons et chrysomèles sans oublier les punaises. Par exemple, la larve de l’agapanthie du chardon (Agapanthia cardui), un longicorne, se nourrit de l'intérieur des tiges de ce chardon. Les graines sont également une réserve de nourriture intéressante pour les espèces d’oiseaux granivores comme le chardonneret. Le Cirse des champs, tout comme les autres espèces de chardons, est aussi très recherché par les abeilles qui y récoltent du pollen et un nectar abondant.

Coreus marginatus sur Cirsium arvense

Plante envahissante

Cette plante, localement envahissante, fait l'objet de diverses mesures de contrôle par les agriculteurs et collectivités ou jardiniers.

Cependant, selon Gérard Ducerf, elle serait bioindicatrice des sols saturés par des amendements excessifs en engrais azotés et en fumiers non compostés ou par surpâturage, ce qui provoquerait un blocage de la potasse ; la plante jouerait son rôle écologique naturel en venant ainsi au "secours" des sols afin d'en rétablir l'équilibre biologique. Ce serait enfin une plante médicinale extrêmement utile pour soigner les carences en phosphore et les intoxication à l'aluminium générés par les déséquilibres des sols tassés et lessivés par les méthodes de l'agriculture mécanisée et intensive.

Plante déclarée nuisible en France

Le Cirse des champs fait partie des adventices les plus souvent trouvées dans les cultures. Il se répand très rapidement dans les champs grâce à son système racinaire et forme des "taches" de chardons. Une fois qu’une colonie de chardons est établie, il est difficile de s’en débarrasser en raison du potentiel de régénération et d'accumulation rapide de réserves dans les racines. L’envahissement d’une culture par le Cirse des champs peut entraîner une perte de rendement, des études ont montré qu’une densité de chardons de 16 plants au m² diminue le rendement de blé tendre de 19 % et celui de fèves de 12 %. Le chardon des champs (Cirsium arvense) figure dans la liste des organismes nuisibles contre lesquels la lutte peut être rendue obligatoire dans certaines conditions (annexe B de l'arrêté ministériel du 31 juillet 2000). Dans plusieurs départements, des arrêtés préfectoraux rendent obligatoire la lutte contre le Cirse des champs.

Coreus marginatus sur Cirsium arvense

Pappus (botanique).

Charançon mineur de tige (Ceutorhynchus litura) utilisé pour la lutte contre le Cirse des champs.

Lutte contre le Cirse des champs

Diverses méthodes de lutte peuvent être utilisées contre le Cirse des champs. La lutte chimique est la méthode la plus souvent employée en agriculture conventionnelle, plusieurs herbicides étant recommandés, comme le 2,4-D, le triclopyr, le glyphosate, le dicamba, ou des produits à base de clopyralid, efficaces pour le contrôle du Cirse des champs. Les méthodes de lutte mécanique comprennent les fauches répétées, l’arrachage manuel, le déchaumage et le brûlage des plants. Ces méthodes doivent être poursuivies pendant plusieurs années, et répétées de nombreuses fois pour arriver à un contrôle correct des populations de Cirse des champs. Sur certains sites, l’implantation de bâches ou de géotextiles a aussi été testée avec des résultats assez mitigés. Concernant le contrôle biologique, plusieurs agents de contrôle ont été lâchés en Amérique pour tenter de réguler les populations, notamment des coléoptères tels que Cassida rubiginosa, des charançons tels que le mineur de tige Ceutorhynchus litura ou encore la mouche du chardon (Urophora cardui). Cependant, aucun de ces organismes ne semble réellement capable de contrôler les populations de cirses des champs. D’autres pathogènes, comme des champignons ou encore des bactéries, ont été testés, mais sans résultats convaincants.

Taxonomie

Liste des taxons de rang inférieur

Selon GBIF (9 mai 2021) :

Synonymes

Cirsium arvense a pour synonymes :

- Aplotaxis cirsoides DC.

- Aplotaxis pungens DC.

- Breea arvensis (L.) Less.

- Breea dioica (Cass.) Less.

- Breea ochrolepidea (Juz.) Soják

- Breea ochrolepidia (Juz.) Soják

- Breea praealta (Cass.) Less.

- Carduus arvensis (L.) Robson

- Carduus arvensis var. arvensis

- Carduus haemorrhoidalis DC.

- Carduus serratuloides Neck.

- Cephalonoplos arvense (L.) Fourr.

- Cephalonoplos arvensis (L.) Fourr.

- Cephalonoplos arvensis var. arvensis

- Cephalonoplos ochrolepidium (Juz.) Juz.

- Cirsium albicans Willk.

- Cirsium arvense f. albiflorum (E.L.Rand & Redfield) R.Hoffm.

- Cirsium arvense f. arvense

- Cirsium arvense f. incanum (Beck) Gajic

- Cirsium arvense f. rubricaule Lepage