- Accueil

- LA BOTANIQUE

- LES VEGETAUX

- LES PLANTES ADVENTICES - (LES MAUVAISES HERBES)

- NOMENCLATURE DES ADVENTICES

- CHENOPODIACEAE

- Chenopodium album – Chénopode blanc.

Chenopodium album – Chénopode blanc.

Chenopodium album – Chénopode blanc

(Chenopodiaceae)

Le Chénopode blanc (Chenopodium album L.), ou Ansérine blanche, est une espèce de plantes annuelles de la famille des Chenopodiaceae. Très présente dans les lieux cultivés, elle est originaire d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, et naturalisée dans d'autres régions.

C'est souvent une des premières plantes à coloniser les sols fraichement perturbés (plante pionnière et nitrophile). La plante doit son nom à ses feuilles en forme de patte d'oie d'un vert blanchâtre.

Chenopodium album

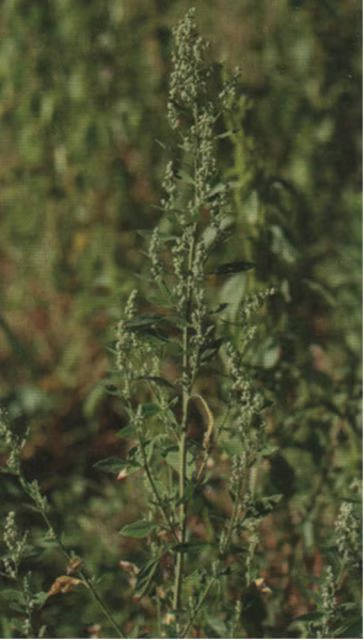

Chénopode blanc dans un champ au printemps

Dénominations

Nom scientifique: Chenopodium album L., 1753

Noms vulgaires (vulgarisation scientifique) recommandés ou typiques en français : Chénopode blanc, épinard sauvage ou Ansérine blanche,

Autres noms vulgaires ou noms vernaculaires (langage courant), pouvant désigner éventuellement d'autres espèces : Senousse, Drageline, Poule-grasse et au Canada : Poulette grasse ou encore Chou gras, mais aussi Blé-blanc , Herbe aux vendangeursou encore Dame (en Champagne)

Description

Planche botanique

Feuillage

Chenopodium album 'Magenta'

Jeune pousse

Hampe florale

Détail d'inflorescence

Graines

C'est une plante dressée mesurant de 30 à 200 cm de haut. Sa tige érigée, dure, ramifiée est souvent striée de rouge en fin d'été. Ses racines traçantes et superficielles s'étalent en étoile plus d'un mètre autour de la tige.

Ses feuilles sont plus longues que larges, ovées-rhomboïdes ou lancéolées, rétrécies à la base, farineuses inférieurement.

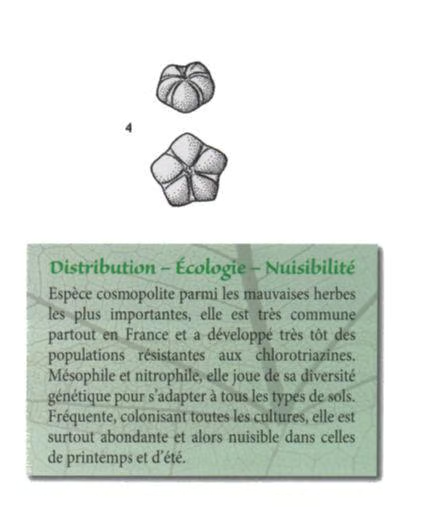

De juin à octobre fleurissent de petites fleurs bisexuées vertes, blanchâtres, voire légèrement rougeâtres [2-3 mm] réunies en glomérules disposés en panicules. Le périanthe comporte 5 tépales enserrant un utricule globuleux. Elles donnent ensuite naissance à de petits fruits, des akènes noirs et luisants. Très prolifique, chaque pied peut produire jusqu’à 100 000 graines de très petite taille [1-2 mm].

L'ensemble de la plante est pruineux à fortement farineux, laissant une texture sableuse sur les doigts. Cette plante en C4 pousse en abondance dans les sols gorgés d'azote des terres en grandes cultures ou sur les tas de fumier ou de compost.

Confusions possibles

L'espèce peut être confondue avec le Chénopode hybride (Chenopodium hybridum) et le Chénopode rouge (Chenopodium rubrum), deux autres chénopodes qui partagent les caractéristiques du Chénopode blanc. L'épazote (Chenopodium ambrosioides ou Herba sancti mariae) présente un évident degré de toxicité, en particulier au niveau des graines et de l’huile qui en est tirée. Il est reconnaissable grâce à son odeur de citronnelle que n’ont pas les autres chénopodes.

Il se distingue des arroches en ce que seulement les 2 ou 4 premières feuilles sont disposées par paires opposées, et de la plupart des autres mauvaises herbes par ses feuilles triangulaires-larges à dents irrégulières et peu profondes.

Utilisation

Riz avec curry de feuilles de chénopode blanc, oignons et pommes de terre

On peut consommer les feuilles, les extrémités des tiges, les jeunes pousses, cuites comme celles de ses proches cousins, les épinards. Les feuilles sont très riches en protéines, en vitamines A et C, ainsi qu'en calcium. 11600 UI/100g de vit. A.

On récolte le Chénopode blanc sous forme de pousse, après le deuxième nœud et ensuite, on récolte les ramifications avant qu'elles ne soient matures ou feuilles par feuilles, jusqu'au milieu de l'été ou parfois plus tard. La texture farineuse rend désagréable la consommation du feuillage cru (déconseillé en raison de la saponine, des nitrates et de l'acide oxalique contenu dans la plante), même après un lavage à grande eau. Après cuisson, la saponine disparait mais des oxalates apparaissent. Les malades rénaux, hépatiques, arthritiques ou lithiasiques devront donc s'en méfier. Le chénopode blanc se congèle très bien juste blanchi.

A la Réunion, il est appelé brède Madame.

Un colorant vert est obtenu à partir des jeunes pousses. Les racines fraîches écrasées donnent un substitut de savon doux.

La plante répond directement à la teneur en magnésium et en azote du sol de sorte qu'elle peut être utilisée comme bio-indicateur de ces éléments.

Les graines de Chénopode peuvent aussi être cuites en gruau de céréales ou moulues en farine, mais faire attention à l'usage des herbicides qui ont tendance à s'accumuler dans les graines.

Mauvaise herbe

Jeune plante

Il est d'usage de considérer le chénopode blanc, en fonction des critères de l'agriculture conventionnelle moderne, comme l'une des adventices parmi les plus répandues, responsable de pertes économiques importantes dans l'agriculture dans le monde entier, quand bien même elle est comestible, consommée depuis des millénaires, et que ses graines peuvent être cuites en céréales ou moulues en farine. Voir les écrits de François Couplan, Le Guide de la Survie Douce p.147, 3e édition (2016), en particulier. Cette plante rudérale non spécialisée se rencontre dans toutes les zones habitées du monde, sur tous types de sols et sur une large gamme de valeurs de pH, aussi bien dans les grandes cultures, les vergers que les jardins potagers, ainsi que dans les friches au sol riche en nutriments, près des habitations, le long des routes, etc.

Bien que cultivée dans de nombreux pays tropicaux où elle est très appréciée, cette plante a été classée parmi les pires mauvaises herbes du monde. Cela s'explique par ses caractéristiques biologiques : sa répartition cosmopolite, sa capacité à coloniser de nouveaux habitats et à produire de grandes quantités de graines dont la viabilité s'étend sur plusieurs années, son potentiel allélopathique, ainsi que par l'évolution de biotypes résistants aux herbicides.

Méthodes de lutte

Diverses méthodes sont utilisées : recours à des semences propres, rotation culturale faisant alterner céréales d'hiver, plantes sarclées et prairies permanentes. On a signalé divers cas de résistances à des herbicides dans différents pays d'Europe ainsi qu'en Amérique du Nord et en Nouvelle-Zélande.

Classification

Cette espèce a été décrite pour la première fois en 1753 par le naturaliste suédois Carl von Linné (1707-1778).

Chenopodium album est classée dans la famille des Chenopodiaceae selon la classification classique, ou des Amaranthaceae selon la classification phylogénétique APG III.

Liste des sous-espèces

Selon The Plant List (27 septembre 2015) :

- sous-espèce Chenopodium album subsp. iranicum Aellen

- variété Chenopodium album var. reticulatum (Aellen) Uotila

Le chénopode blanc (Chenopodium album) est une plante annuelle invasive faisant partie de la famille des Chénopodiacées ou des Amaranthacées. Elle pousse à l'état naturel en Europe de Nord mais aussi au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Véritable peste au jardin, elle s’adapte à tous les sols et affectionne toutes les cultures fertilisées. Elle colonise les cultures de nos agriculteurs, surtout le maïs et le tournesol et affectionne tout autant nos potagers. On la rencontre aussi dans les parcs, les friches et au bord des routes.

Sa croissance est remarquable sur les terres fréquemment travaillées et surtout arrosées. Elle est considérée comme la pire des "sauvages au jardin" surtout par les milliers de graines (± 100 000 par pied) qu'elle produit et qui se conservent très longtemps dans le sol (plus de 100 ans).

On reconnaît le chénopode blanc à son port dressé et à sa tige érigée, dure, ramifiée est souvent striée de rouge. Ses racines traçantes et superficielles s'étalent très loin autour de la tige. La plantule présente des cotylédons elliptiques, à sommets arrondis en massue, plus ou moins pétiolés. Une fois adulte la plante peut tout de même atteindre deux mètres de hauteur. Ses feuilles sont plus longues que larges, rétrécies à la base, farineuses à la face inférieure, et laissant une texture sableuse sur les doigts. Les feuilles inférieures sont opposées à limbe entier et ovale, les feuilles suivantes sont alternes, dentées, crénelées et rappelant par leur forme "une patte d'oie".

De juin à octobre, le chénopode produit des petites fleurs vertes parfois blanchâtres, voire un peu rougeâtres en épis denses qui donnent ensuite naissance à de petits fruits sous forme d'akènes noirs et luisants.

Confusion de détermination

Il existe un nombre important de chénopodes ainsi que de variétés du chénopode blanc (dont l'identification nécessite le recours au microscope).

Le chénopode blanc peut être confondu avec le chénopode hybride (Chenopodium hybridum) dont le limbe de grande taille se termine par 2 ou 4 grandes dents aiguës et triangulaires. Autres confusions possibles avec le chénopode rouge (Chenopodium rubrum) reconnaissable par la couleur des inflorescences et avec l'épazote (Chenopodium ambrosioides) qui a une odeur de citronnelle.

La confusion est aussi possible avec l'arroche des jardins (Atriplex hortensis) mais les 2 ou 4 premières feuilles sont disposées par paires opposées.

Utilisations culinaire et pharmaceutique

On peut consommer les feuilles (riches en protéines, en vitamines A et C) et les extrémités des tiges, cuites comme celles des épinards. Les jeunes tiges se consomment aussi comme des asperges.

La consommation du feuillage cru est déconseillée en raison de la saponine, des nitrates et de l'acide oxalique contenus dans la plante. Après cuisson, la saponine disparaît mais des oxalates apparaissent (les malades rénaux doivent donc s'en méfier).

Les racines fraîches écrasées donnent un substitut de savon doux.

Plante bio-indicatrice

La plante répond directement à la teneur en magnésium, mais surtout en azote du sol.

Espèces et variétés de Chenopodium

Le genre présente plus de 170 espèces.

Chenopodium album ssp. amaranticolor aux inflorescences pourpres.

Le chénopode blanc (Chenopodium album) est une annuelle très présente dans les lieux cultivés. Si elle originaire d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, elle s'est naturalisée dans d'autres régions. Sa taille est très variable, suivant le sol, et peut aller de 30 cm à 1,50 m de haut. La tige érigée, dure, ramifiée est souvent striée de rouge. Ses racines traçantes et superficielles s'étalent parfois sur plus d'un mètre autour de la tige lorsque la plante est de grande stature. Les feuilles, plus longues que larges, lancéolées et rétrécies à la base, sont farineuses au revers. Elles ont tantôt une forme de losange, tantôt de patte d'oie. Les fleurs vertes, parfois ivoire ou teintes de pourpre, apparaissent de juin à octobre, groupées en épis denses. Elles sont suivies de petits fruits, des akènes, noirs et brillants. Un pied peut donner jusqu'à 100 000 minuscules graines. L'ensemble de la plante est recouvert de pruine. Cette pruine laisse une trace sur les doigts lorsqu'on la touche.

Le chénopode blanc est souvent l'une des premières plantes à coloniser les sols fraîchement remués, surtout s'ils comportent beaucoup d'azote. On la rencontre aussi sur les tas de fumier et de compost.

Les plupart des agriculteurs détestent le chénopode blanc, le considérant comme une plante invasive, une véritable peste. Il s'adapte à tous les sols et affectionne toutes les cultures fertilisées, colonisant surtout le maïs et le tournesol.

Si vous avez naturellement du chénopode blanc au jardin, cela signifie que votre sol a une bonne teneur en azote et en magnésium, qu'il est riche et non calcaire. Si certains jardiniers le considèrent comme une mauvaise, d'autres, au contraire, sont ravis de pouvoir le cueillir : il est considéré comme un légume oublié. Désherber malin devrait être la toute priorité du jardinier : il y a tant de plantes utiles, parmi celles que l'on appelle « mauvaises ».

Vous n'avez pas de chénopode blanc dans votre jardin ? Quelques pépiniéristes spécialisés en légumes oubliés et en herbes aromatiques en proposent en plants ou en graines.

Plante de la famille des Chenopodiaceae, aussi appelée Ansérine blanche. Elle fleurit de juin à octobre.

Port

Plante annuelle, de 20 à 100 cm de haut. La tige est dressée, ramifiée.

La tige est pleine, avec une consistance plutôt coriace, à section anguleuse. Elle a une surface cannelée, et elle est glabre, plus ou moins farineuse.

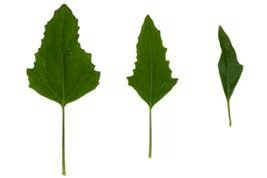

Feuilles

Les feuilles sont alternes, avec une base simple.

Vue d'ensemble de la feuille :

|

Face supérieure : |

Face inférieure : |

Les feuilles sont simples. Celles de la base sont entières, ovales ou triangulaires, pétiolées avec une base en coin. Celles de la tige sont entières, ovales ou triangulaires, pétiolées avec une base en coin, plus allongées que les feuilles de la base.

Les feuilles ont un limbe mince, avec un bord ondulé ou profondément denté et un sommet pointu. Leur face supérieure est glabre ou farineuse, leur face inférieure farineuse :

|

Face supérieure : |

Face inférieure : |

|

|

Inflorescence

Les fleurs sont disposées le long des rameaux, regroupées en petits glomérules.

Fleur

Les fleurs sont vertes, sans pétale. Elles présentent 5 étamines libres. Le pistil est renflé. Il est surmonté de 2 styles.

Fleur:

Le calice est formé de 5 sépales libres, ressemblant à des pétales. Il est farineux.

Détail du pistil:

Fructification

Les fruits sont des akènes, enveloppés par le reste du calice jusqu'à leur libération.

Image du fruit isolé:

Plante annuelle très variable, plutôt grande (1m), à tiges érigées, vert foncé, farineuses et souvent teintées de rouge.

Feuilles très variables, losangées à lancéolées, pointues, dentées et farineuses sur le revers, plus ou moins en forme de “patte d’oie”.

Fleurs en épi ou panicule feuillus.

Racine principale assez robuste.

Origine de la plante

Partout, sauf au Spitzberg, “Mauvaise herbe” très fréquente des sols cultivés. Affectionne les sols riches, fertiles et non calcaires.

Histoire de la plante

Le genre des “Chénopodes” est constitué de près de 25 espèces dont un grand nombre connaissait autrefois une utilisation culinaire.

Le Chénopode blanc, a autrefois été cultivé par les Romains.

Les indiens d’Amérique du Nord fabriquaient du “Pinole” (bouillie de graines) à l’aide entre autres des graines de divers Chénopodiacées écrasées et cuites à l’eau.

Au Québec, cette plante est également nommée “chou-gras” et est à l’origine de l’expression “jeter ses choux-gras”, qui signifie jeter des choses qui sont encore bonnes… (Merci à Mme Louise Chevrefils pour toutes ses informations).

Comestibilité et usages alimentaires

Les jeunes feuilles font de bonnes salades.

Plus âgées, elles forment ainsi que les sommités encore tendres, un excellent légume cuit que l’on peut préparer comme les épinards (et de mon avis bien meilleur que ces derniers !).

Les graines sont comestibles une fois cuites (pour en éliminer les Saponines).

Il est très riche en protéines complètes, vitamine A, C et calcium. Il contient aussi de la vitamine B, du phosphore et du fer.

Attention toutefois : A la cuisson, la plante fabrique des oxalates qui sont irritants. Il faut donc éviter d’en consommer avec excès.

Les malades rénaux, hépatiques, arthritiques ou lithiasiques devront s’en méfier.

A noter que les épinards possèdent exactement les mêmes inconvénients.

- Hauteur : Généralement 10–100 cm. Tige érigée, dure, ramifiée, souvent striée de rouge.

- Fleur : Régulière (actinomorphe), environ 2 mm de large. Périanthe constitué de cinq segments verts, granuleux (recouvert de poils glanduleux). Fleurs presque non pédonculées, généralement petites, organisées en grappes denses. Cinq étamines. Carpelles fusionnés à la base, gynécée à deux styles.

- Feuilles : Alternes, gris-vert, en forme de diamant ou triangulaires, recouverte de poils glanduleux (« granuleux »). Bords de limbe partiellement dentés, dents carrées. Feuilles supérieures munies de bords entiers.

- Fruit : Akène fine et membraneuse.

- Habitat : Terrains cultivés, parcs, friches, bords de routes.

- Période de floraison : Juin septembre.

Il est difficile de distinguer les différentes espèces du genre Chenopodium. Elles comprennent souvent plusieurs variétés dont l’identification nécessite généralement l’utilisation d’un microscope. Un caractère de distinction important est la texture de la surface de la graine. Le genre Chenopodium est facile à confondre avec les arroches (Atriplex spp.). Toutefois, ces dernières présentent des fleurs unisexuées et des bractées caractéristiques enserrant les fruits.

Le chénopode blanc est une mauvaise herbe annuelle nuisible. Sa tige est souvent striée de vert et les aisselles de ses feuilles sont rouges. Les poils glanduleux de la tige et de l’inflorescence donnent à la plante un aspect granuleux. Cette espèce est facile à confondre avec le chénopode de Suède (C. suecicum). Toutefois, les feuilles de cette dernière espèce ne possèdent pas d’aisselles rouges et les limbes possèdent généralement des dents assez grandes à la base.

La littérature indique qu’il est possible d’utiliser les graines et les feuilles du chénopode blanc pour l’alimentation et le fourrage. En tant que mauvaise herbe, il réussit particulièrement bien sur les sols riches en azote, cette substance améliorant sa résistance à la sécheresse.

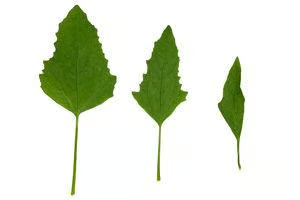

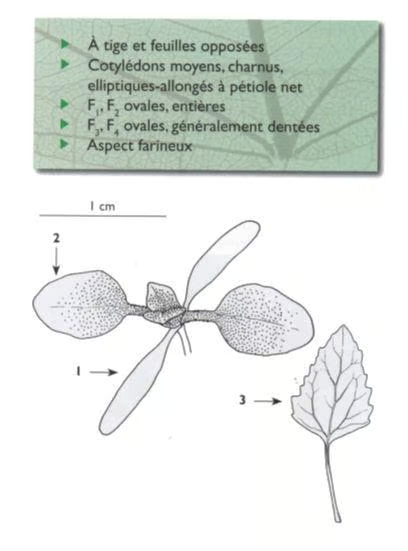

Plantule

La plantule a une tige et des feuilles opposées, d’aspect farineux. Sa teinte est vert clair à vert bleuté.

L’axe hypocotylé, de couleur rougeâtre, mesure de 1 à 3 cm de long.

- Les cotylédons sont elliptiques-allongés (10 à 15 mm x 1,5 à 2 mm), de taille moyenne, épais. Leur face inférieure est toujours violacée, plus faiblement dans les germinations de plein été. Le limbe se rétrécit brusquement en un court pétiole (2 à 3 mm), bien défini, ce qui n’est jamais le cas de l’arroche étalée.

- La première paire de feuilles présente un limbe entier, ovale, plus ou moins allongé, quelquefois muni d’une dent faible à complet développement sur un des côtés. La face inférieure du limbe est fréquemment violacée. La seconde paire est pratiquement décussée, à limbe le plus souvent denté.

- Les feuilles suivantes, très rapidement conformes au type adulte, sont losangiques, dentées-crénelées et rappellent un peu par leur forme une patte d’oie (chénopode signifie en grec patte d’oie alors que le nom commun de l’espèce, ansérine, vient du latin anser qui veut dire oie). Une pilosité farineuse, blanche, quelquefois rosée, abondante sur les jeunes organes, recouvre la plantule. Faite de glandes aquifères, véritables microbilles (loupe 10x), pourvoyeuses d’eau en période de sécheresse, elle confère à l’espèce les noms locaux de poule grasse, farinelle, cendrée, dame blanche… À l’exclusion de la sous-espèce opulifolium, généralement élevée au rang d’espèce (Chenopodium opulifolium), les premières feuilles sont nettement plus longues que larges. Une polymorphie marquée peut dérouter lors de la reconnaissance. Notons, à l’opposé des arroches, le départ tardif des bourgeons axillaires.

Photo plantule

Plante adulte

Le chénopode blanc est une plante annuelle d’été, atteignant fréquemment 1,5 m de hauteur. Sa tige dressée, anguleuse, souvent marquée de rouge sur les côtés, simple quelquefois, ramifiée le plus souvent, prend un développement exubérant en terres fertiles.

Les feuilles alternes sont longuement pétiolées, plus longues que larges, dentées-crénelées et discrètement farineuses sur la face inférieure lorsque âgées. À l’approche de l’inflorescence, les limbes sont plus lancéolés, plus étroits, faiblement dentés voire entiers.

La floraison a lieu de juin à octobre. Les fleurs, petites, verdâtres, apétales, sont groupées en glomérules farineux, blanchâtres, eux-mêmes disposés en panicule.

Le fruit, horizontal, à graine lenticulaire (4), est enveloppé par les cinq divisions périanthaires, non jointives.

Photo plante adulte

Date de dernière mise à jour : 01/10/2025

Ajouter un commentaire