PLANTAE.

Plantae

Les plantes (Plantae) sont des organismes photosynthétiques et autotrophes, caractérisés par des cellules végétales. Elles forment l'un des règnes des Eukaryota. Cet ensemble ne peut plus être considéré comme un groupe monophylétique.

La science des plantes est la botanique, qui dans son acception classique étudie aussi les algues et les cyanobactéries (qui n'appartiennent pas au règne des Plantae). L'ancien « règne végétal » n'existe plus dans les classifications modernes (cladistes ou évolutionnistes).

Le nombre d'espèces de plantes est difficile à déterminer, mais il existerait (en 2015) plus de 400 000 espèces décrites, dont la grande majorité sont des plantes à fleurs (369 000 espèces répertoriées), sachant que près de deux mille nouvelles espèces sont découvertes chaque année. Depuis le début du XXe siècle, trois espèces de plantes disparaissent chaque année, principalement victimes de la déforestation. Une plante sur cinq serait menacée d'extinction.

Plantae

Diversité des plantes.

- Archaeplastida Adl et al., 2005

Position :

- Eukaryota

- Bikonta

- Corticata

- Archaeplastida ou Plantae

- Metabionta

- Viridiplantae

(Plantes vertes)

- Viridiplantae

- Metabionta

- Archaeplastida ou Plantae

- Corticata

- Bikonta

Classification

Les plantes ont été jusqu'au milieu du XXe siècle l'un des trois grands groupes dans lesquels les êtres vivants étaient traditionnellement répartis, les deux autres groupes étant celui des animaux et celui des Fungi plus connus sous le nom de champignons. La division remonte aux environs du temps d'Aristote (384 av. J.-C. – 322 av. J.-C.) qui différenciait les plantes, celles-ci ne se déplaçant pas, et les animaux souvent en mouvement pour attraper leurs proies. Dans son Historia Plantarum, Théophraste (371-288 av. J.-C.) décrit près de 480 plantes et est le premier à proposer une classification basée sur des caractères propres aux végétaux et non sur des caractères anthropocentriques. Il en envisage d'ailleurs plusieurs : selon lui, les végétaux peuvent être répartis en quatre groupes selon leur hauteur : les arbres (dendron, d'où la dendrologie), arbrisseaux (thamnos), sous-arbrisseaux (phruganon) et plantes herbacées (poa) parmi lesquelles il classe les plantes potagères et les céréales. Le savant grec considère également possible de distinguer à l'intérieur de ces grandes catégories les espèces domestiques et les espèces sauvages ou encore les espèces terrestres et les espèces aquatiques. Il désigne le végétal et la plante de la même manière, avec le terme grec phytos (d'où la phytologie) alors que les Romains emploient les termes latins d’arbores et herbae.

Au cours du Moyen Âge apparaissent des usages botaniques pour les termes planta et vegetabilis : le premier désigne les végétaux selon leur usage, c'est-à-dire à des fragments que l’on « plante », le second faisant référence au verbe vegetare utilisé dans le vocabulaire religieux au sens de fortifier, vivifier, faire croître (d’un point de vue spirituel). À partir du XVIe siècle, les deux termes sont utilisés indistinctement ou alternativement pour désigner ce qui est vivant et immobile, par opposition à animalia (vivant et mobile) et à mineralia (non vivant et immobile). À cette époque, des botanistes, notamment les frères Jean et Gaspard Bauhin, entament une réflexion sur le classement des plantes. Ils cherchent à établir des groupes naturels de plantes à partir de leur ressemblance mais c’est le botaniste Andrea Cesalpino qui fait progresser la classification des plantes. Dans son livre intitulé De plantis libri, paru en 1583, il propose quinze classes qui se basent sur des critères stables, tels que le caractère ligneux ou herbacé de la tige (« Arbores, Fructices, Suffructices et Herbae », les arbres, arbustes, arbrisseaux et herbes), la présence ou l'absence de graines, la forme du fruit, la présence ou l'absence d'une enveloppe autour d'elle, la forme de la racine. Cette classification commode est employée durant deux siècles.

John Ray (1628-1705), naturaliste anglais, propose d'établir un nouveau système de classification ayant pour fondement le plus grand nombre possible de caractères de la fleur, du fruit ou de la feuille. Puis, Pierre Magnol (1638-1715), inventeur du terme famille, répertorie 76 familles de plantes. Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708) établit un classement des végétaux suivant la structure des fleurs et introduit les notions d'espèce et de genre. Enfin, Carl von Linné (1707-1778), botaniste du roi de Suède, crée la base du système moderne de classification scientifique et codifie la nomenclature binominale des végétaux et des animaux. Ces deux groupes deviennent des règnes, végétal et animal. Sa classification des plantes basées sur le « système sexuel » (nombre d'étamines) divise les groupes naturels, et est encore un obstacle au progrès en systématique. En 1763, Michel Adanson publie Familles des Plantes, dans laquelle il présente une classification naturelle basée sur « l'ensemble de toutes les parties de la plante » (65 caractères végétaux). Cette classification naturelle est poursuivie par les de Jussieu et par la classification de Candolle qui améliore le système de Jussieu, en introduisant notamment les caractères anatomiques, qui permettent de distinguer les végétaux vasculaires qui présentent un système de circulation de la sève, des végétaux cellulaires.

Un certain nombre d'espèces anciennement considérées comme des plantes, tels les champignons, les algues unicellulaires voire les algues pluricellulaires, commencent à être exclus de ce groupe pour former des catégories propres dès la fin du XIXe siècle.

Les premières classifications semi-phylogénétiques (basées sur une appréciation subjective d'ancienneté des caractères selon un postulat aujourd'hui abandonné) sont l'œuvre de l'école allemande (classification d'Eichler (en) en 1883, classification d'Engler en 1924) et de l'école anglo-saxonne (classification de Bessey (en) en 1915, classification d'Hutchinson (en) en 1926).

Les classifications modernes prémoléculaires des Angiospermes (classification de Takhtajan en 1943, classification de Cronquist en 1957, classification de Thorne en 1968, classification de Dahlgren en 1975) sont régulièrement révisées en fonction de progrès de la connaissance permettant de proposer de nouvelles hypothèses évolutives. Ces classifications complètent les classifications phylogénétiques moléculaires actuelles, notamment les classifications phylogéniques moléculaires en clades de l'Angiosperm Phylogeny Group. Au début du XXIe siècle, la systématique est ainsi basée sur une organisation phylogénétique rendue plus concrète par la mise en évidence de synapomorphies morphologiques ou biochimiques.

Aujourd'hui la communauté scientifique francophone privilégie le terme végétal plutôt que celui de plante, mais dans le même temps ces deux termes ne désignent plus vraiment un groupe homogène dans les classifications phylogénétiques.

Caractéristiques principales

|

Principales caractéristiques des plantes |

||||||

|

Types de plante |

Caractéristiques générales |

|||||

|

├─o |

Algues rouges |

|||||

|

├─o |

|

|||||

|

├─o |

Fausses racines. |

|||||

|

├─o |

|

|||||

|

├─o |

||||||

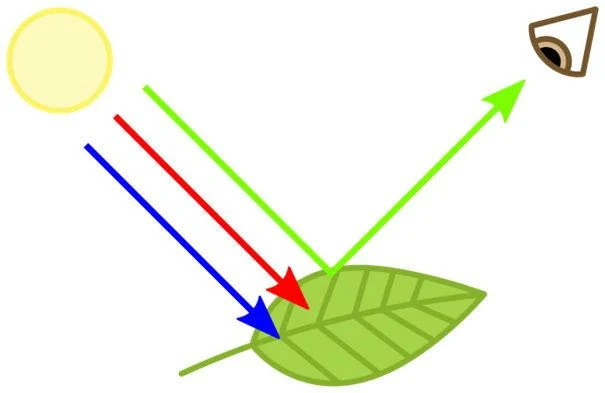

- Les végétaux sont des organismes autotrophes, c'est-à-dire qu'ils produisent leur propre matière organique à partir de sels minéraux puisés dans le sol et de dioxyde de carbone, assimilé par les feuilles grâce à l'énergie solaire : c'est le mécanisme de photosynthèse. Ils lui doivent, par le biais de la chlorophylle contenue dans les chloroplastes, leur couleur verte.

- Les végétaux sont des organismes généralement fixés au sol par leurs racines (mais il y a des exceptions), ce qui les rend très dépendants des conditions de leur environnement ; cet état est lié à la nature cellulosique des parois cellulaires, aux tissus de soutien de la plante (collenchyme et sclérenchyme) et à certaines molécules particulières comme la lignine qui rend les tissus rigides.

- Les végétaux sont des organismes peu différenciés. Il existe peu de types de tissus ou d'organes différenciés, ce qui entraîne des propriétés particulières : une dimension potentiellement indéfinie et une capacité de régénération importante (d'où la possibilité de multiplication végétative).

- Les plantes ont besoin de différents éléments rassemblés pour survivre et pousser. Le premier est la lumière, utile pour le processus de photosynthèse, qui apporte de l'énergie. Ensuite viennent l'eau et la terre d'où sont tirés les nutriments, et l'air dont elles extraient le dioxyde de carbone, permettant également la photosynthèse. Les conditions exactes varient selon le type de plante. Au sein du règne végétal les plantes sont des organismes qui possèdent des racines et une partie aérienne.

Toutes les plantes renferment des pigments photosynthétiques : chlorophylles (pigments verts), caroténoïdes (pigment orangés, bleus et rouges). Les pigments chlorophylliens, de loin les plus abondants, possèdent deux bandes d'absorption (bleu et rouge) dans le spectre lumineux, ce qui se traduit par une valeur maximale de la réflectance autour du vert, d'où la couleur verte des plantes.

Subdivisions

Le biologiste Marc-André Selosse estime la définition du terme végétal discutable et arbitraire. Si on réunit tous les eucaryotes capables de photosynthèse, alors ce terme « flou » correspond à un groupe polyphylétique dans lequel sont rassemblées des espèces de nombreuses lignées évolutives diverses qui ont acquis (parfois par convergence) un plaste photosynthétique[16]. Chez plusieurs de ces lignées, la distinction animal/végétal est d'ailleurs ténue. Le système des cinq règnes de Whittaker comprend les « Plantae » comme des eucaryotes photosynthétiques pluricellulaires (notion de métaphytes, conception non valide mais présente encore dans les manuels scolaires)[18]. Selon une autre conception fonctionnelle macrocentrée, on peut restreindre cette définition aux Archaeplastida, comprenant les végétaux terrestres, les algues vertes et les algues rouges, ou plus restrictivement encore n'y inclure que les plantes vertes, la limiter aux plantes terrestres voire aux plantes à fleurs.

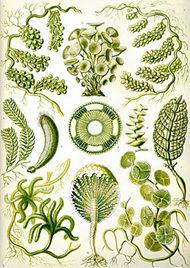

Algues

Algue verte de l'œuvre d'Ernst Haeckel, intitulée Kunstformen der Natur, 1904.

Les algues /alg/ sont des organismes vivants capables de produire de la photosynthèse oxygénique et dont le cycle de vie se déroule généralement en milieu aquatique. Elles constituent une part très importante de la biodiversité et la base principale des chaînes alimentaires des eaux douces, saumâtres et marines. Diverses espèces sont utilisées pour l'alimentation humaine, l'agriculture et l'industrie.

Les algues ne constituent pas un groupe évolutif unique, mais rassemblent toute une série d'organismes pouvant appartenir à des groupes phylogénétiques très différents. De fait, les algues ont souvent été définies par défaut, par simple opposition aux végétaux terrestres ou aquatiques pluricellulaires.

L'étude des algues s'appelle la phycologie. Le terme d'algologie est parfois utilisé, mais il désigne également la branche de la médecine qui traite de la douleur.

De nombreuses estimations ont fait varier le nombre d’espèces d’algues de 30 000 à plus d'un million. Malgré les incertitudes quant aux organismes qui devraient être considérés comme des algues, un inventaire établi en 2012, d'après la base de données AlgaeBase (qui inclut 15 phyla et 64 classes mais ne prend pas en compte les quelque 200 000 espèces de diatomées, microalgues siliceuses), recense 72 500 espèces d’algues différentes.

En classification classique, traditionnellement, seules les algues vertes ou Chlorophytes étaient considérées comme plantes, et ne formaient donc pas un sous-règne. La classification des autres algues dans le règne des plantes est une introduction de la classification scientifique amorcée depuis le XIXe siècle. Auparavant, elles ont été classées de façon variable avec les protistes. Les progrès de la phylogénie ont fait récemment disparaître certaines classes et des rapprochements morphologiquement étonnants s'opèrent dans la classification.

Étymologie

Le mot « algue » est issu du mot latin alga de même signification. Son étymologie est obscure. Bien que certaines spéculations le rapprochent du latin algēre, « avoir froid », aucune raison connue ne permet d'associer les algues à la température. Une source plus vraisemblable serait *allĭga « liant, entrelaçant » (dérivé de adlĭgātĭo action de lier).

Le mot grec ancien pour « algue » est φῦκος / phŷkos, ce qui pouvait signifier soit l'algue elle-même (probablement une algue rouge), soit une teinture rouge qui en dérive. En effet, la latinisation fūcus désignait avant tout le rouge cosmétique. Son étymologie est également incertaine, mais un candidat potentiel est le terme hébreu biblique פוך / pūk, « peinture », un fard à paupières utilisé par les anciens Égyptiens et d'autres habitants de Méditerranée orientale. Il pourrait alors s'agir de n'importe quelle couleur : noir, rouge, vert ou bleu.

L'étude moderne des algues, marines ou d'eau douce, est appelée soit phycologie, soit algologie, selon que la racine grecque ou latine est utilisée. Le mot fucus est repris dans un certain nombre de taxons.

Bryophytes

Les bryophytes sont des plantes terrestres thalloïdes ou feuillées non vascularisées. Parmi les plantes actuelles, les bryophytes terrestres et les bryophytes aquatiques sont celles qui ont conservé le plus de caractères des premières plantes ayant colonisé la terre ferme. Les ancêtres de toutes les plantes terrestres, donc des bryophytes, sont des algues vertes, Charophyceae.

Même si certaines structures anatomiques leur permettent de résister à la dessiccation, les bryophytes sont encore extrêmement dépendantes de l'eau ou des milieux humides, ou en tout cas d'une hygrométrie minimale au moment de leur reproduction. Cette exigence n'empêche pas une grande plasticité écologique qui leur permet de vivre dans toutes les régions du globe, de l'équateur jusqu'aux pôles.

Pris au sens large, c'est-à-dire celui des classifications traditionnelles, le terme « bryophyte » s'applique aux trois embranchements de plantes terrestres qui ne possèdent pas de vrai système vasculaire : les Marchantiophyta (hépatiques), les Bryophyta s.s. (mousses, sphaignes) et les Anthocerotophyta (anthocérotes), regroupés dans le sous-règne des Bryobiotina du règne des Chlorobiota. Au sens strict de la botanique, l'embranchement des Bryophyta ne concerne donc que les mousses et les sphaignes (à l'exception donc des Marchantiophyta et des Anthocerotophyta).

Avec près de 25 000 espèces de mousses et sphaignes, 9 000 espèces d'hépatiques (Marchantiophyta) et 300 espèces d'anthocérotes, les bryophytes constituent le second groupe de végétaux terrestres, après les Dicotylédones.

Composants importants des biotopes forestiers et montagnards, les bryophytes sont une source majeure de la biodiversité spécifique des environnements frais ou humides et contribuent de façon non négligeable à la structure et au fonctionnement des écosystèmes que ce soit en termes de dynamique écologique, de formation des sols et plus largement dans les cycles biogéochimiques et la régulation des climats.

Historique

Connues et utilisées depuis la nuit des temps, les bryophytes ne font l'objet d'une attention particulière que depuis la fin du XVIIIe siècle, le seul ouvrage consacré exclusivement aux mousses avant étant l'Historia muscorum de Johann Jacob Dillenius publié en 1741. Au cours des siècles précédents, les bryophytes, comme les autres cryptogames (taxon désormais non valide comprenant les algues, les lichens, les fougères), sont en effet peu étudiées compte tenu de leur petitesse, de leur organe reproducteur non visible et du peu d'avantages que l'Homme arrive à en tirer[8]. En 1784, Johannes Hedwig, « père de la bryologie », en fait un ensemble véritablement naturel, subdivisé en Musci frondosi (Mousses) et Musci hepatici (Hépatiques). En 1789, Jussieu propose une classification naturelle dans son Genera plantarum et est le premier à utiliser le terme de mousse pour représenter cet ensemble qu'il classe dans les « plantes sans fleurs » avec les Fungi (champignons), Algae (algues) et Filices (fougères). Le terme Bryophyte est inventé en 1864 par le botaniste allemand Alexander Braun qui accole deux mots grecs, bryo (« mousse ») et phytos (« plante »).

Les classifications phylogénétiques récentes intègrent les bryophytes dans le taxon monophylétique des Embryophytes, plantes terrestres comprenant les « cryptogames » (Bryophytes et Ptéridophytes). La systématique phylogénétique suggère également qu'elles sont un groupe paraphylétique (la monophylie ou la polyphylie de ce taxon a longtemps été discutée), abandonné par les cladistes mais conservé comme grade évolutif par les systématiciens évolutionnistes. Il comporte trois phylums : les Marchantiophytes (hépatiques), les Bryophytes s.s. (mousse, sphaigne) et les Anthocérotophytes (anthocérotes).

En classification classique ou traditionnelle, le sous-règne des Bryophytes (Bryobiotina, Bryophyta lato sensu) comprend trois divisions (ou embranchements) de végétaux terrestres non vasculaires : la division des Hépaticophytes (Hepaticophyta) : 6 000 espèces de plantes hépatiques ; la division des Anthocérotophytes (Anthocerotophyta) : 100 espèces d’anthocérotes ; et la division des Bryophytes (Bryophyta stricto sensu) : 9 500 espèces de mousses.

Plantes vasculaires

Les Trachéophytes (Tracheophyta, du grec Trakheia, conduit raboteux) ou Trachéobiontes (Tracheobionta), appelées aussi plantes vasculaires, sont une division de plantes qui associent :

- Les Lycophytes (Lycopodes et Sélaginelles) ;

- Les Monilophytes (Fougères et Prêles) ;

- les Spermatophytes : contenant les Gymnospermes (Conifères, Cycas, Gingko) et les Angiospermes (plantes à fleurs).

Les caractères principaux sont l'existence de racines et la présence de vaisseaux conducteurs (phloème et xylème contenant des trachéides, d'où le nom de Tracheophyta) assurant la circulation de la sève.

Les Polysporangiophytes sont des plantes apparues à l'Ordovicien et qui sont les premières plantes vasculaires connues.

La World Flora Online (WFO) (22 janvier 2024) regroupe les plantes vasculaires dans le sous-règne des Pteridobiotina.

Nombre d'espèces

Le groupe des Tracheophyta comprend 391 000 espèces connues en 2015 (383 671 espèces selon Ulloa Ulloa et al. publiés dans la revue Science fin 2017), dont 369 000 espèces de plantes à fleurs, sachant que près de 2 000 nouvelles espèces sont découvertes par an (dont 744/an [moyenne sur 25 ans, donnée en 2017] rien que pour les Amériques où à la fin de 2017 étaient répertoriées 124 993 plantes vasculaires, classées en 6 227 genres et 355 familles, soit 33 % du total mondial connu).

Le sous-règne des Trachéobiontes (Tracheobionta ou Tracheophyta) est composé, selon une classification traditionnelle :

- Ptéridophytes (Pteridophyta), ou fougères lato sensu, plantes vasculaires cryptogames (à spores et thalles) :

- Psilophytes (Psilophyta) : 17 espèces ;

- Lycopodiophytes (Lycopodiophyta) : 1 000 espèces, dont les Lycopodes ;

- Équisétophytes (Equisetophyta) : 15 espèces vivantes dont les Prêles ;

- Filicophytes (Filicophyta) : 11 000 espèces de fougères stricto sensu ;

- Spermatophytes (Spermatophyta), plantes vasculaires phanérogames (à graines) :

- Gymnospermes (Gymnospermae), les plantes phanérogames à cônes ;

- Angiospermes (Magnoliophyta), les plantes phanérogames à fleurs (environ 235 000 espèces).

Les chiffres montrent la domination qu’exercent aujourd’hui les Angiospermes (Magnoliophyta) parmi les plantes.

Phylogénétique

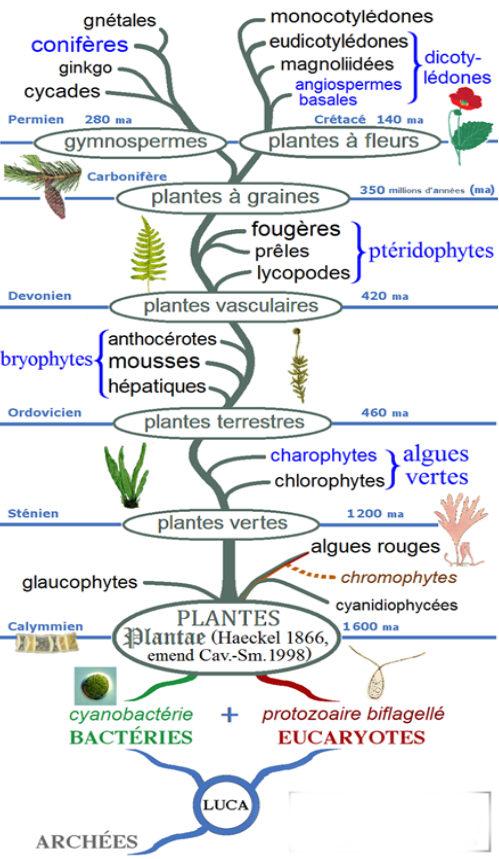

Arbre phylogénétique des plantes, montrant les principaux clades et les groupes traditionnels. Les groupes monophylétiques sont en noir et paraphylétiques en bleu.

L'image ci-contre représente un arbre phylogénétique des plantes vivantes, montrant les éléments suivants :

- Plantae sensu lato (Haeckel. 1866 EMEND. Caval.-Sm 1998) ou Archaeplastida et l'origine de la première cellule végétale par symbiogenèse entre une cyanobactérie et un protozoaire biflagellé.

- Glaucophytes

- Rhodophyta est divisé en deux clades : cyanidiophycées et algues rouges. Les algues chromophytes proviennent d'une ou plusieurs endosymbioses secondaires.

- Plantes vertes (Chlorobionta) ou Plantae sensu stricto (Copeland 1956)

- Algues vertes : chlorophytes et charophytes

- Plantes terrestres (Embryophyta) ou Plantae sensu strictissimo (Margulis 1971)

- Bryophytes : hépatiques, mousses et anthocérotes

- Plantes vasculaires (Tracheophyta)

- Ptéridophytes : Lycopodes, prêles et fougères.

- Plantes à graines (Spermatophyta)

- Gymnospermes : cycades, Ginkgo, conifères et gnétales.

- Plantes à fleurs ou angiospermes : monocotylédones et dicotylédones (angiospermes basales, magnoliidées et eudicotylédones)

Date de dernière mise à jour : 21/08/2025

Ajouter un commentaire