Myxomycota

Les myxomycètes sont des eucaryotes unicellulaires qui se caractérisent par la formation d'un plasmode (vrai ou pseudoplasmode). Ils étaient initialement réunis aux champignons, car leurs cycles de vie comportent une étape de sporulation végétative macroscopique. Ce regroupement s'est avéré polyphylétique, car formé de plusieurs lignées indépendantes de protistes, aucune d'elle n'étant liée aux « champignons vrais » du règne des Fungi.

Leur nom est formé de « myxo » qui signifie gélatineux ou gluant, en référence à la texture du plasmode. Ils sont également appelés « champignons amiboïdes » ou parfois « champignons-animaux ». En anglais, on les connaît sous le nom de slime molds (« moisissures visqueuses »).

Le cœur du groupe historique (= Myxomycètes au sens strict ou Mycetozoa) a été intégré à l'embranchement (ou supergroupe) des Amoebozoa, qui comprend aussi de nombreuses amibes. On trouve d'autres myxomycètes parmi les clades des Discoba, des Stramenopiles et des Rhizaria. Ils restent cependant traditionnellement étudiés par les mycologues, bien qu'il s'agisse plutôt d’ « amibes collectives ».

Myxomycetes

Fleur de tan, saprotrophe lignicole se développant sur le bois en décomposition après de fortes pluies.

Classe

Myxomycetes

G.Winter, 1880

Description et habitat

Le radical « myxo » fait référence à la formation du plasmode, un des stades de développement, caractérisé par une masse gélatineuse. Cette masse correspond à une seule cellule non segmentée, dans laquelle baignent de nombreux noyaux.

Ce plasmode n'est pas enfermé dans une paroi rigide ; il peut donc être animé de mouvements convulsifs et se déplacer de quelques centimètres par heure. Cette forme se développe en fonction des conditions climatiques favorables. En particulier, elle nécessite une hygrométrie importante. Quand les conditions sont défavorables, le plasmode se rétracte et peut se replier dans les anfractuosités de son substrat.

Le plasmode se nourrit de bactéries et de champignons, pouvant même engloutir un sporophore entier.

Les myxomycètes se rencontrent sur différents substrats toujours végétaux : bois morts, litière de feuilles et brindilles, compost, mousses, etc.

Corps fructifère (mature et immature) de la Lycogale des arbres sur du bois mort.

Reproduction des myxomycètes

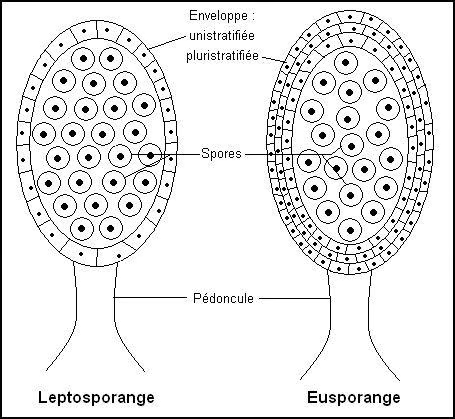

Lors de la reproduction, ils prennent une forme plus proche du champignon avec un stipe (pied), pas toujours présent, qui porte les spores emprisonnées dans un réseau de capillitium (fins filaments) qui peut être enfermé dans le péridium.

La reproduction se fait par spores. Quand un myxomycète va former ses spores, la masse protoplasmique s'élève sur son support et se renfle en certains points pour former des masses sphériques, ovoïdes ou variables, sessiles ou munies d'un pédicelle plus ou moins court, le sporocarpe, très semblables aux sporanges. Les sporocarpes peuvent confluer en des masses globuleuses (aethalium) contiguës ou dispersées, assez volumineuses (quelques mm), de teinte variable.

- Chacun de ces sporanges donne naissance, par multiplication des noyaux qu'il contient et par apparition entre eux de membranes cellulosiques, à un grand nombre de spores qui deviennent sphériques, tandis qu'une partie du protoplasme est employée à la formation d'un réseau de filaments stériles et résistants, le capillitium.

- À maturité, le sporange s'ouvre sous la pression du capillitium, qui, en se déployant au dehors, favorise la dissémination des spores, renfermées dans ses mailles. La spore germe en laissant échapper le protoplasme qu'elle contient. Cette petite masse se munit d'un cil vibratile au moyen duquel elle se déplace en utilisant aussi des mouvements amiboïdes : elle est improprement nommée zoospore puisque sa forme est essentiellement variable.

- Quand la zoospore perd son cil, elle devient une myxamibe, s'accroît aux dépens du milieu ambiant et se divise plusieurs fois de suite.

- Si les conditions sont défavorables, la myxamibe s'enveloppe alors d'une membrane résistante et forme un kyste.

- Si le développement n'est pas entravé, les myxamibes se rapprochent et fusionnent en formant un symplaste.

- Plusieurs symplastes en se réunissant constituent le plasmode, capable de donner des sporanges.

- Si l'enkystement se produit à ce moment, le kyste prend le nom de sclérote.

- Les spores produites sont le plus souvent lisses, parfois hérissées d'aspérités piliformes, ovales ou sphériques. Le plasmode est souvent incrusté de carbonate de calcium granuleux ou cristallisé. Au cours de sa locomotion amiboïde, il englobe souvent des morceaux de bois mort et autres débris.

La taille de la forme reproductive est de l'ordre du millimètre avec des spores de taille relativement importante, de l'ordre de 10 micromètres.

Les spores produisent des cellules à n chromosomes munies ou non de flagelles (comme les protozoaires) qui en s'unissant formeront une cellule à 2n chromosomes : la forme plasmode.

Les myxomycètes servent de nourriture aux insectes comme les psoques, à certaines moisissures…

L'étude des myxomycètes a été dynamisée au début du XXe siècle par Charles Meylan, qui en a décrit de nombreuses espèces, sous-espèces ou variétés nouvelles. Leur étude nécessite l'emploi d'une loupe grossissant 10 fois au minimum et d'autres appareils optiques plus sophistiqués.

Environ 1 000 espèces de myxomycètes sont actuellement dénombrées, réparties dans une soixantaine de genres.

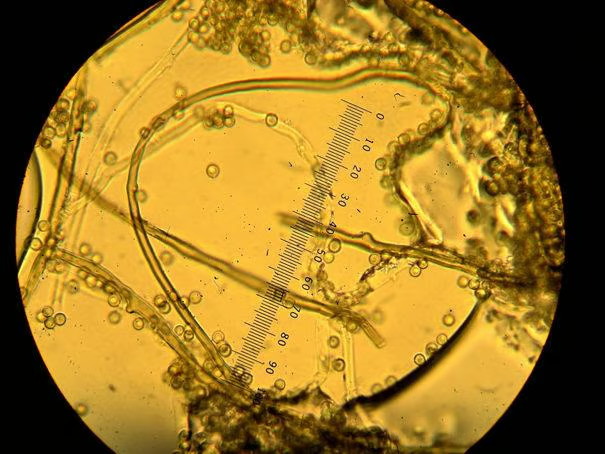

Spores au milieu de capillitium.

Sporange (spores enfermés dans une enveloppe).

Raisons de leur exclusion du règne Fungi

Parce qu'ils produisent des spores et possèdent une membrane de cellulose autour de leurs spores, les myxomycètes ont été longtemps considérés comme des végétaux cryptogames, puis des champignons.

Les myxomycètes ne sont pas des Fungi car :

- Ils ne possèdent pas de mycélium.

- Ils possèdent un plasmode capable de se déplacer lentement vers un substrat nutritif, et assurent leur nutrition par phagocytose, qui est un mode de nutrition par ingestion, ce qui les exclut également des Fungi dont on a recentré le mode de nutrition sur l'absorption exclusive. Ce mode de déplacement et de nutrition leur vaut d'être considérés abusivement comme des organismes mi-champignons mi-animaux.

- Ils ne possèdent pas les caractères propres au règne fongique et ne sont donc plus des champignons au sens strict ; ils ne peuvent pas non plus s'intégrer dans l'un des quatre autres règnes, à l'exception des Mycetozoa. Néanmoins, certains les classent dans le règne des Protistes (Protoctista plutôt que Protozoa).

Ils continuent toutefois à être étudiés par des mycologues.

Champignons amiboïdes

Les champignons amiboïdes ou champignons-animaux ne partagent qu'une ressemblance superficielle de leur appareil sporifère avec les autres organismes fongiques. Ils étaient traditionnellement traités comme le groupe des myxomycètes, un taxon aux dimensions variables selon les auteurs et les époques, et qui s'est lui-même révélé polyphylétique. Il regroupait des organismes unicellulaires présentant au cours de leurs cycles de vie une phase pluricellulaire (pseudoplasmode) ou syncitiale (plasmode). Bien qu'étudiés par usage par les mycologues, les myxomycètes n'ont longtemps pas eu une place consensuelle dans la classification du vivant, certains auteurs les rattachant aux animaux (De Bary, 1887 ; Lister, 1925 ; Olive, 1970) et d'autres aux plantes (MacBride, 1899 ; Martin, 1932 ; Smith, 1955). La plupart des groupes ont ainsi un nom zoologique (selon le Code international de nomenclature zoologique, CINZ) et un nom mycologique (selon le Code international de nomenclature botanique, CIN). L'ensemble des myxomycètes a été peu à peu démantelé, et les analyses moléculaires ont confirmé plusieurs lignées indépendantes, très éloignées les unes des autres. Aucune ne fait partie du clade des champignons vrais.

Les myxomycètes au sens strict (CIN : Myxomycota / CINZ : Myxogastria) comptent plus d'espèces que tous les autres groupes et se rencontrent dans tous les écosystèmes terrestres. Ils forment un plasmode vrai, c'est-à-dire une unique cellule constituée de très nombreux noyaux. Les études phylogénétiques ont supporté la monophylie du groupe, qui fait partie, avec d'autres mycétozoaires, du super-groupe « protiste » des amibozoaires (Amoebozoa).

Les Acrasiomycetes (CIN : Acrasiomycota) sont un groupe polyphylétique qui réunissait les espèces formant un pseudoplasmode, c'est-à-dire une agrégation d'amibes individuelles. Il comprenait traditionnellement trois groupes : les dictyostélides (CIN : Dictyosteliomycetes / CINZ : Dictyostelia), les protostélides (CIN : Protosteliomycetes / CINZ : Protostelia) et les acrasides (CIN : Acrasiales / CINZ : Acrasida). Les deux premiers ont été rapprochés des Myxogastria pour former le groupe des mycétozoaires (Mycetozoa), lui-même polyphylétique. Les études des années 2010 ont démontré l'existence d'un clade monophylétique réunissant les Myxogastria et les dictyostélides et formant l'essentiel de la classe des Eumycetozoa, ou « mycétozoaires vrais ». Les prostélides sont aussi des amibozoaires mais ne constituent pas un groupe homogène. Les acrasides sont en revanche très éloignés dans l'arbre phylogénétique des Eucaryotes : ils appartiennent à un groupe d'amibes à pseudopodes en lobes (Heterolobosea) au sein du clade des Discoba. Cette lignée probablement située en position basale formait avec d'autres le super-groupe des Excavata, dont la monophylie n'est plus soutenue. Enfin, le genre Fonticula dont on ne connait qu'une seule espèce, était traditionnellement rattaché aux Acrasiomycetes en raison de sa fructification en forme de volcan par agrégation cellulaire. Les études moléculaires l'ont cependant placé parmi les Opisthokontes à proximité des Nuclearida. La révision taxinomique de 2018 a proposé un nouveau règne regroupant ces deux lignées, les Nucleariae, lesquels forment avec les Fungi le super-règne des Holomycota.

Les Labyrinthulomycetes (CIN : Labyrinthulomycetes / CINZ : Labyrinthulea), également connus sous le nom d'hydromyxomycètes, sont principalement des unicellulaires marins qui forment secondairement des réseaux de cellules (filoplasmodes ou réseaux ectoplasmiques)[26]. Ils sont composés de deux groupes, les labyrinthulides au sens strict (Labyrinthulida) et les thraustochytrides (CIN : Thraustochytridiomycetes / CINZ : Thraustochytrida). Ils font en réalité partie des Straménopiles, comme les Oomycètes[28].

Les Plasmodiophoromycètes sont des phytoparasites notamment responsables de la hernie du chou et de la gale poudreuse. Leur cycle de vie inclut également une forme en plasmode, ce qui a conduit à les rapprocher des myxomycètes[26]. Whittaker classait déjà les Plasmodiophoromycota parmi les protistes, et les études phylogénétiques les ont placés dans le groupe des Cercozoa de la lignée des Rhizaria.

Les myxomycètes sont des eucaryotes unicellulaires qui se caractérisent par la formation d'un plasmode (vrai ou pseudoplasmode). Ils étaient initialement réunis aux champignons, car leurs cycles de vie comportent une étape de sporulation végétative macroscopique. Ce regroupement s'est avéré polyphylétique, car formé de plusieurs lignées indépendantes de protistes, aucune d'elle n'étant liée aux « champignons vrais » du règne des Fungi.

Leur nom est formé de « myxo » qui signifie gélatineux ou gluant[1], en référence à la texture du plasmode. Ils sont également appelés « champignons amiboïdes » ou parfois « champignons-animaux ». En anglais, on les connaît sous le nom de slime molds (« moisissures visqueuses »).

Le cœur du groupe historique (= Myxomycètes au sens strict ou Mycetozoa) a été intégré à l'embranchement (ou supergroupe) des Amoebozoa, qui comprend aussi de nombreuses amibes. On trouve d'autres myxomycètes parmi les clades des Discoba, des Stramenopiles et des Rhizaria. Ils restent cependant traditionnellement étudiés par les mycologues, bien qu'il s'agisse plutôt d'« amibes collectives ».

Classification

Les myxomycètes étaient divisés en plusieurs groupes :

- Les myxomycètes au sens strict, caractérisés par un stade plasmodial et des fructifications définies ;

- Les Acrasiomycetes, qui forment des pseudoplasmodes par agrégation de cellules ;

- Les Plasmodiophoromycètes, des phytoparasites ;

- Les Labyrinthulomycetes, à plasmodes en réseaux.

Étude en laboratoire

Toutes les espèces de Myxomycètes ne sont pas étudiées en laboratoire : certaines sont impossibles à élever et d'autres n'ont pas de propriétés qui les rendraient intéressantes à utiliser. Les deux espèces les plus étudiées sont Physarum polycephalum (ou "blob") et Fuligo septica. Elles sont employées en biologie pour faire de la recherche fondamentale sur la cellule et en éthologie pour faire de la recherche sur les comportements des êtres vivants primitifs.

L'absence de prédateurs les rend immortels en laboratoire. Le plus gros spécimen de Physarum polycephalum mesurait 10 mètres carrés.

Le CNRS a aussi étudié leurs différents « caractères », dans une expérience concernant entre autres les espèces américaines, japonaise et australienne. Ont ainsi été étudiés leurs techniques d'exploration (pour trouver à manger) et leur façon de réfléchir. Le spécimen américain est doté d'une grande précision grâce au fait qu'il ne va pas trop vite, mais a beaucoup de mal à apprendre. Le spécimen japonais est très furtif et de ce fait, une fois sur deux, il se trompe ; les scientifiques pensent que cette technique est due au fait qu'ils sont beaucoup dans les forêts à cause de l'humidité et donc la nourriture se fait très rare, ils ne prennent donc pas le temps de réfléchir. Le spécimen australien est en revanche extrêmement lent ; cela est dû au fait qu'il « réfléchit » avant, car sa nourriture est extrêmement abondante, et n'a donc pas la nécessité de se précipiter dessus.

En octobre 2021, le CNRS (CNRS/Université Toulouse III - Paul Sabatier) lance un « projet de science participative ouvert à 10 000 apprentis scientifiques : Derrière le blob, la recherche », afin d'explorer la cognition animale et « les effets du changement climatique sur le blob ».